Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стада домашних животных были весьма многочисленными, скотоводство было бесстойловым. Разводили крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и лошадей. В домашнем хозяйстве обычны были куры, утки и гуси, зафиксированы также собаки и кошки. На долю диких животных (олень, косуля, лось, кабан, бобр и медведь) приходится не более 5–10 % костных материалов, собранных при раскопках. О рыболовстве говорят находки костей сома, осетра, судака и щуки, а также каменных и глиняных грузил от сетей и острог.

В коллекциях из раскопок черняховских памятников, кроме упомянутых орудий земледельческого труда, широко представлены предметы быта, деревообрабатывающий инструментарий (топоры, тесла, долота, скобели, сверла, пилы, резцы токарных станков), пряжки, фибулы, оружие.

Не исключено, что какая-то часть изделий из железа могла быть завезена на территорию Черняховской культуры из римских провинций и городов. Но выявить такие предметы не представляется возможным, поскольку весь набор железных изделий из раскопок черняховских памятников могли производить местные кузнецы. Металлографические анализы находок показывают довольно высокий уровень Черняховского желе-зоделания и железообработки. Раскопками изучались и железоплавильные печи. Металлографические анализы черняховских железных изделий свидетельствуют, что местным кузнецам известны были различные технологические приемы обработки железа. Кузнечному ремеслу черняховской культуры наиболее близок тот технологический уровень, который характерен для железообработки пшеворского населения Южной Польши и населения римского времени Чехии и Словакии, где в кузнечном деле продолжались традиции кельтской технологии. [232] Вознесенская Г. А. Обработка железа у племен Черняховской культуры // КСИ А. Вып. 121. 1970. С. 34–38; Барцева Т. Б., Вознесенская Г. А., Черных Е. Н. Металл черняховской культуры. М., 1972. С. 8–49.

На многих Черняховских поселениях при раскопках встречены глиняные тигли, льячки и шлаки, свидетельствующие о широком развитии бронзолитейного ремесла. Отливались в основном украшения и принадлежности одежды: фибулы нескольких типов, пряжки (рис. 33), бусы, привески. Ремесленники работали на привозном сырье, использовались медь, олово, серебро. Изучение составов сплавов цветных металлов черняховской культуры показало, что наибольшую близость они имеют с позднесарматскими, которые, в свою очередь, восходят к античной металлургии Северного Причерноморья. В сплавах цветных металлов из Черняховских памятников Нижнеднестровского региона выявляются и следы влияния северноевропейской металлургии. [233] Барцева Т. Б., Черных Е. Н. О спектроаналитических исследованиях цветного металла Черняховской культуры // СА. 1968. № 2. С. 93–102; Черных Е. Н., Барцева Т. Б. Спектроаналитические исследования цветного металла Черняховской культуры // КСИА. Вып. 121. 1970. С. 95–103; Они же. Сплавы цветных металлов // Барцева Т. Б., Вознесенская Г. А., Черных Е. Н. Металл черняховской культуры… С. 50–117.

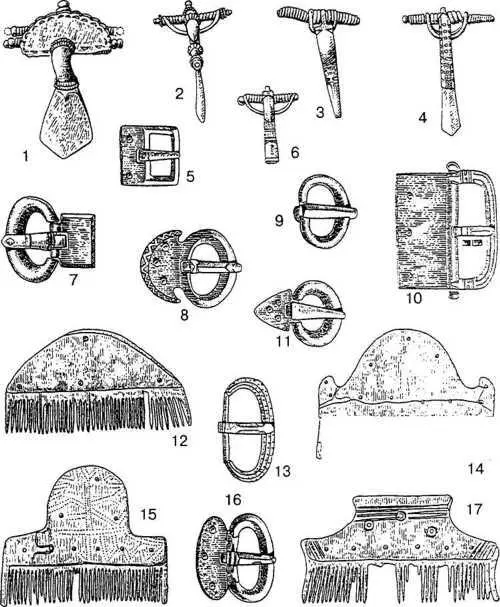

Рис. 33. Фибулы, пряжки и гребни Черняховской культуры

1–11, 13, 16 — бронза;

12, 14, 15, 17 — кость.

1 — Курники;

2, 10 — Ружичанка;

3 — Обухов-1а;

4 — Пряжев;

5–7, 11, 13 — Косаново;

8 — Ново-Александровка;

9 — Черняхов;

12 — Лепесовка;

14 — Переяслав-Хмельницкий;

15 — Гавриловка;

16 — Раковец;

17 — Журавка.

На территории Черняховской культуры в ряде мест работали ремесленники — резчики по кости. Их продукцией были бусы, игральные кубики, лощила, «коньки» для скольжения по льду и другое. Нередкими находками являются многочастные односторонние гребни (рис. 33: 12, 14, 15, 17), которые составлялись из тонких костяных пластинок при помощи бронзовых или железных заклепок или миниатюрных трубочек. Черняховские гребни ведут своё происхождение от среднеевропейских. [234] Никитина Г. Ф. Гребни черняховской культуры // СА. 1969. № 1. С. 147–159.

Среди Черняховских украшений нередки бусы. Они различной формы и цветности и изготавливались из стекла, стеклянной пасты, кости, глины, бронзы и янтаря. Многие из них были привозными, но часть производилась собственными мастерами.

Из глины делались веретенные пряслица, грузила для сетей, конические и пирамидальные грузила для вертикальных ткацких станков, погремушки и бусы.

Черняховское население активно развивало торговые контакты с соседними землями, наиболее тесными были связи с позднеантичными центрами Причерноморья. Среди привозных вещей в Черняховских материалах широко представлены амфоры, краснолаковая и красноглиняная столовая посуда, изделия из стекла, в том числе кубки для питья, металлическая посуда. На Черняховских поселениях и в погребениях неоднократно найдены римские монеты, в черняховском ареале зарыто большое количество кладов этих монет. [235] Брайчевсъкий М. Ю. Римська монета на территорii Украiни. Киiв, 1959; Кропоткин В. В. Клады римских монет на территории СССР // САИ. Вып. Г4–4. М., 1961.

Основным объектом экспорта черняховского населения, очевидно, была продукция сельскохозяйственного труда.

Несомненные успехи в развитии сельского хозяйства (распространение плуга с железным наконечником и чересел, ротационных жерновов), достижения в ремесленном производстве (высокоразвитые гончарство и металлообработка) и торговые сношения с позднеантичным и римским миром создали материальную основу для экономического расцвета черняховского общества. Черняховская культура в своем развитии восприняла все производственно-технологические достижения провинциально-римских культур. Материалы археологии позволяют говорить о процессах социального расслоения, происходивших в черняховском обществе. При анализе могильных древностей выявляются захоронения вождей, жрецов, воинов-дружинников. Черняховское общество, как и пшеворское, находилось на стадии военной демократии.

Археологические данные позволяют осветить и некоторые вопросы духовной жизни Черняховского населения. В ряде мест Черняховского ареала обнаружены каменные языческие идолы. Б Верхнем Поднестровье близ с. Иванковцы найдено три изваяния: 1) четырехгранный столб, с трех сторон которого высечены человеческие лица; 2) уплощенный столб с высеченными головой с бородой и усами и двумя руками, сложенными на груди и держащими меч; 3) подобный столб без изображений. [236] Довженок В. И. Древнеславянские языческие идолы из с. Иванковцы в Поднестровье // КСИИМК. Вып. XLVIII. 1952. С. 136–142.

Каменное изваяние из Ставчан имело фигуру бородатого человека в коническом головном уборе и с рогом-ритоном для питья в руках. [237] Винокур И. С, Хотюн Г. Н. Языческие изваяния из с. Ставчаны в Поднестровье // СА. 1964. № 4. С. 210–214; Винокур И. С. Языческие изваяния Среднего Поднестровья // История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры (МИА. № 139). М, 1967. С. 136–143; Он же. Iсторiя та культура черняхiвських племен Днiпро-Днiпровського межирiччя II–V ст. н. е. Киiв, 1972. С. 104–120.

Интервал:

Закладка: