Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При раскопках Старо-Майнского городища среди жилых строений описанных типов была открыта постройка размером 22,9 х 4,6 м, разделенная перегородками на три помещения. Она принадлежит к типу «больших домов», описанных выше при характеристике черняховской культуры. [393]

Именьковские могильники — бескурганные, располагавшиеся в непосредственной близости от поселений и насчитывающие по нескольку десятков захоронений. [394]Могилы не имеют каких-либо внешних признаков, но исследователи полагают, что в период их функционирования таковые были, поскольку нарушений ранних погребений поздними не отмечено.

Погребальный обряд единообразен: умерших сжигали на стороне и собранные с костров кальцинированные косточки помещали на дне овальных или подчетырехугольных ям с чашевидным или плоским дном. Только в Коминтерновском могильнике на левом берегу Камы зафиксирован биритуализм. Появление трупоположений обусловлено проникновением в ареал именьковской культуры носителей турбаслинской культуры. В могилах среди остатков сожжений иногда попадаются отдельные вещи: оплавленные бусы, поясные пряжки, железные ножи, шилья и глиняные пряслица, все со следами пребывания в огне. Многие захоронения были безынвентарными. В могильные ямы обычно ставились глиняные сосуды. Наличие в заполнениях могильных ям битой посуды, следы огня на предметах погребального инвентаря и умышленная их порча сближают именьковскую погребальную обрядность с пшеворским ритуалом.

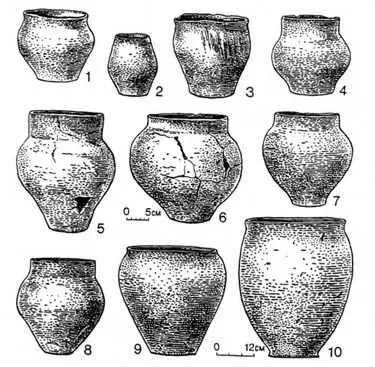

Глиняная посуда именьковской культуры изготавливалась в основном ручным способом. Преобладают горшковидные сосуды, среди которых наиболее характерными были горшки с округло-биконическим туловом и цилиндрическим или раструбообразным горлом (рис. 53). Нередки также миски усеченно-конических форм и глиняные диски диаметром от 16 до 36 см с бортиками или без них. Именьковская посуда в основном не орнаментирована. Лишь изредка встречаются горшки, миски и диски с узорами в виде насечек, пальцевых защипов или ямочных вдавлений. По характеру обработки поверхности керамика членится на две группы: 1) с неровной бугристой поверхностью, иногда со следами небрежного сглаживания, подмазки или зачистки; 2) с аккуратно обработанной поверхностью, иногда лощением.

Рис. 53. Керамика именьковской культуры

1–8 из поселения и могильника Рождествено;

9, 10 — из городища Именьково.

Среди орудий, связанных с земледелием, имеются железные наральники, серпы, косы-горбуши, мотыжки, каменные жернова. О широком использовании лошади говорят находки железных удил и костяных подпружных пряжек. Орудия рыболовства представлены железными крючками, каменными и глиняными грузилами. Довольно много встречено орудий ремесленного труда — железные долота, молотки, шарнирные клещи, зубила, струги, напильники и бронзовые пинцеты, а также универсальные орудия — железные ножи и узколезвийные проушные топоры. Многие из них своим происхождением несомненно связаны с провинциальноримскими культурами.

На селищах Рождественском-IV и Кармалы, а также на Маклашевском-П городище исследованы сыродутные горны. Металлографические анализы именьковских железных изделий свидетельствуют о том, что местные кузнецы обладали высокими техническими навыками в области получения стали путем цементации железных заготовок и термической обработки их, а также квалифицированно выполняли ковку и сварку. В период, предшествующий именьковской культуре в Среднем Поволжье, как и в культурах этого региона, синхронных именьковской, ничего подобного не было известно. Именьковские кузнецы работали не только на свою общину, но и на более широкую округу. На Щербетском-I селище был найден клад из более десятка новых железных топоров, очевидно, предназначенных для широкого распространения.

На многих именьковских поселениях найдены тигли, льячки, литейные формы, бронзовые шлаки и готовые изделия, свидетельствующие о развитии бронзолитейного ремесла. Меднолитейные мастерские изучались раскопками на упомянутом Щербетском и Новинском поселениях. Среди находок из цветных металлов обычны височные кольца из тонкой проволоки, посоховидные булавки, треугольные подвески с чеканными узорами, поясные пряжки и бляшки, пластинчатые сердцевидные привески, браслеты и шейные гривны.

Довольно частой находкой в именьковских памятниках являются глиняные пряслица и бусы. Неоднократно найдены также и миниатюрные скульптурные фигурки домашних животных, главным образом лошадей, реже человека, изготовленные из сырой глины и обожженные. Поверхность их затем заглаживалась.

Основным оружием населения именьковской культуры, по-видимому, был лук со стрелами. Железные и костяные стрелы найдены на многих поселениях. Обнаружены также костяные накладки сложных луков. Другим видом оружия были копья, на двух памятниках найдены обрывки железных кольчуг.

Ведущая роль в хозяйстве именьковского населения принадлежала земледелию. Доминирующей культурой было просо. Распространены были также, как можно судить по карпологическим материалам, посевы пшеницы, полбы, ячменя, ржи, овса и гороха.

Остеологические материалы говорят о распространенности в домашнем хозяйстве лошади, крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Кости диких животных в остеологических коллекциях разных памятников составляли от 6,4 до 26,1 %.

На ряде именьковских поселений встречены сасанидские монеты второй половины VI–VII в. К импортным изделиям принадлежат халцедоновые и сердоликовые бусы. О развитии торговых связей с Востоком говорят и находки на ряде памятников костей верблюда.

На начальном этапе изучения именьковской культуры исследователями было высказано множество догадок относительно её происхождения этнической принадлежности. Носителей ее относили и к местным финнам, и к буртасам, и к уграм-мадьярам, и к пришлым тюркам. Собранные к настоящему времени данные указывают на непосредственную связь именьковской культуры с провинциальноримскими. [395]

В настоящее время этнос носителей именьковской культуры устанавливается генетической связью её с волынцевской культурой, славя некая принадлежность населения которой вне всякого сомнения. Именьковское население — крупная культурно-племенная группировка славян-антов, переместившаяся в условиях гуннского нашествия из Черняховского ареала на Среднюю Волгу.

Славянская атрибуция населения именьковской культуры находит подкрепление в материалах лингвистики. Как показал В. В. Напольских, в пермских языках выявляется ряд праславянских лексических заимствований, которые относятся ко времени до распада пермской этноязыковой общности, то есть они не могут быть позднее середины I тыс. н. э.. [396]Нельзя не обратить внимание на наличие в перечне этих заимствований лексемы «рожь». Как известно, до славянского расселения в восточноевропейских землях рожь не культивировалась. Польский исследователь К. Яжджевский утверждает, что эта сельскохозяйственная культура и в Средней Европе получила широкое распространение только в процессе расселения славян. [397]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: