Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Территория Русского каганата, по всей вероятности, в общих чертах соответствовала области расселения русов как она очерчивается по данным археологии. На западе она почти целиком охватывала бассейн Десны и сравнительно небольшую часть правобережья Днепра (округи Киева и Канева). Южные пределы раннегосударственного образования русов составляли земли верхних течений Сулы, Пела и Ворсклы, на юго-востоке граница проходила по рекам Северский Донец и Тихая Сосна. В состав каганата на востоке входили области воронежского и верхнего течения Дона, а на севере — Верхнее Поочье и правобережные районы рязанского течения Оки.

На территории руси активно развивались ремесла, прежде всего железоделательное и железообрабатывающее производства, о чем свидетельствуют находки на поселениях железных орудий труда, предметов вооружения и быта, шлаков, остатков горнов и сопел. Технологическое изучение продукции кузнецов роменской культуры указывает на поступательное развитие железообработки. Около половины исследованных изделий было отковано из кричного железа и мягкой сырцовой стали. Другая часть их выполнена с применением средне- и высокоуглеродной стали (цельностальные предметы или сваренные из железа и стали и затем термообработанные). Встречены и инструменты с наварными стальными рабочими частями.

Следы обработки цветных металлов наиболее изучены на Новотроицком городище, а орудия этого ремесла (льячки, тигли и литейные формочки) обнаружены на многих поселениях. В боршевской культуре, кроме того, было развито костерезное ремесло.

Однако основой экономики населения Русского каганата оставалось пашенное земледелие. Использовались не только легкие почвы приречных участков, но и тяжелые плодородные черноземы на плато. При раскопках поселений найдены железные наральники двух типов — широколопастные и иного вида, которые обычно использовались на старопахотных землях. Мотыгами и мотыжками возделывались приусадебные участки. Железные серпы имели совершенную форму, приближаясь к орудиям уборки урожая времени расцвета Древней Руси. Сроки пребывания участков земли под перелогом постепенно сокращались, что приводило к двуполью. На последнее указывают находки на памятниках роменской и боршевской культур разнообразных сортов пшеницы, ржи, проса, ячменя и овса, а также наличие среди зерновых злаков озимых сорняков. [476]Засвидетельствовано ещё выращивание гороха, бобов, репы, а также льна и конопли. На многих исследованных поселениях открыто большое число зерновых ям, выявлены также хозяйственные сооружения, состоящие из зерновых ям и ручных мельниц.

Земледелие дополнялось животноводством. Анализ остеологических материалов показывает, что первое место в составе стада домашних животных принадлежало крупному рогатому скоту, затем свинье и мелкому рогатому скоту.

Немаловажную роль играли и промыслы. От охотничьего снаряжения на поселениях сохранились многочисленные наконечники стрел и дротиков. Неоднократно встречены также железные рыболовные крючки, остроги, пешни, глиняные грузила. Если на поселениях южных районов территории Русского каганата в остеологических материалах доминируют кости домашних животных, то на многих поселениях лесных регионов значительный процент составляют кости диких животных. Так, на памятниках боршевской культуры на долю костей диких животных приходится до 50 %, а на отдельных поселениях эта доля превышает 60 %. [477]Это явный показатель большого значения охоты на лесных зверей. При этом следует иметь в виду, что на поселениях сосредотачиваются в основном костные остатки мясных животных, используемых населением в пищу (заяц, кабан, лось, косуля, благородный олень и др.), а следы охоты на пушных зверей остаются не документированными, поскольку шкурки с этих животных снимались охотниками, как правило, вне поселений. На поселениях боршевской культуры встречены только кости бобра, лисицы и выдры.

Восточные авторы достаточно определенно свидетельствуют, что основным товаром, вывозившимся из земли русов и славян, была пушнина. Большое число серебряных изделий и монет, найденных на рассматриваемой территории, как отмечал И. И. Ляпушкин, получено преимущественно за пушнину. [478]Находки костей верблюда в роменском ареале говорят о торговых караванах, приходивших сюда из далеких земель Востока.

Особого внимания заслуживают нумизматические находки IX столетия (рис. 59). Их картография показывает, что абсолютное большинство кладов куфических монет начального периода их обращения [479]в южной половине Восточной Европы приходится на земли Русского каганата. Подобных кладов вовсе нет в обширном славянском ареале к западу от Днепра. На территории Хазарского государства они единичны, и говорить о денежном обращении здесь не приходится.

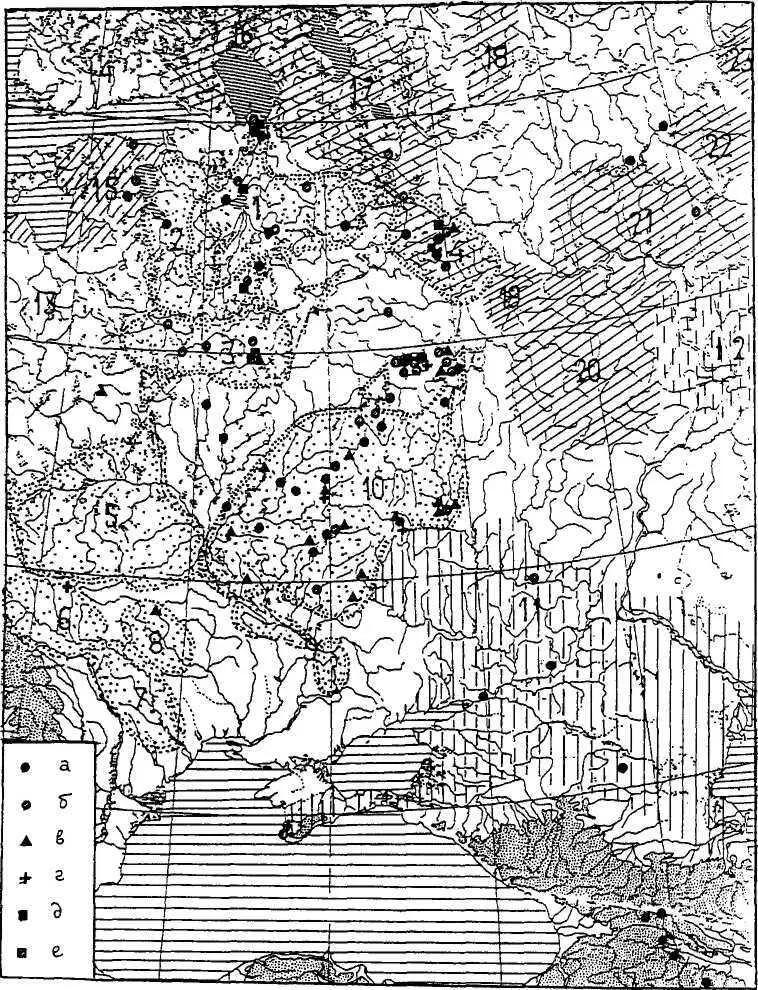

Рис. 59. Распространение кладов арабских монет первого и второго периодов их обращения в Восточной Европе

1–10 — регионы славянских племенных образований:

1 — словен ильменских;

2 — кривичей псковских;

3 — кривичей смоленско-полоцких;

4 — мери;

5 — дулебской группы (волыняне, древляне, поляне, дреговичи);

6 — хорватов;

7 — тиверцев;

8 — бужан;

9 — уличей;

10 — русов — носителей волынцевской и эволюционировавших на их основе культур;

11 — территория салтово-маяцкой культуры (Хазарского каганата);

12 — область волжских болгар;

13 — летто-литовских племен;

14–23 — регионы финно-угорских племен:

14 — суми и еми;

15 — эстов и ливов;

16 — корелы;

17 — веси;

18 — заволочской чуди;

19 — муромы;

20 — мордвы;

21 — мари;

22 — удмуртов;

23 — коми-пермяков.

а — клады арабских монет первого периода (до 830 г.) их обращения (по В. Л. Янину);

б — клады арабских монет 830–890-х гг. (по В. Л. Янину, с дополнениями);

в — находки подражаний арабским дирхемам;

г — клады византийских монет IX в;

д — памятники первой половины IX в. с находками скандинавских вещей;

е — памятники второй половины IX в. со скандинавскими элементами.

Аналогичная картина наблюдается и при картографировании монетных кладов второй половины IX в.

В Днепровско-Донском регионе сконцентрированы и находки отдельных куфических монет первого периода их обращения в Восточной Европе. Они зафиксированы на городищах Донецком, Дуна, Новотроицком, Федяшево, на памятниках с напластованиями роменской и боршевской культур в Басовке, Великой Чугуевке, Городище, Гнездилове, Змееве, Карачевке, Купянске, Райгородке, Урыве, Федянино, а также в одном пункте на славяно-хазарском пограничье — на поселении салтово-маяцкой культуры в Верхнем Салтове. [480]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: