Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Невозможно сказать, были ли руяне острова Рюгена частью велетского союза племён или, как считал, в частности, Л. Нидерле, составляли отдельную группу балтийских славян. Первыми славянскими поселенцами на острове были носители суковско-дзедзицких древностей. Фельдбергская керамика распространилась здесь относительно поздно, только в VIII в. В IX в. на острове уже безраздельно господствовала фрезендорфская посуда. Ее характерными формами являются широкогорлые выпуклобокие горшки с орнаментальными поясами из валиков с нарезными узорами или из волнистых линий. Основным регионом этой керамики был Рюген, поэтому немецкие археологи рассматривают ее как этнографический элемент ранов. В небольшом количестве такая посуда встречается ещё в прибрежных местностях Фестландии. [591]

В земле руян, в Арконе, находилось знаменитое языческое святилище Святовита, функционировавшее в XI–XII вв. и известное по описанию датского хрониста Саксона Грамматика. Аркона была одним из крупных укрепленных поселений, культовым и административным центром руян. В 1168 г. датчане разрушили ее, и руяне были подчинены их владычеству.

Арконское городище расположено на мысу, возвышающемся над водами Балтики на 70 м. Его подтреугольная площадка длиной до 300 м и шириной около 400 м с напольной стороны в X–XI вв. была защищена валом и рвом. Поселение, как показали раскопочные работы, основано в VIII–IX вв. и первоначально имело значительно меньшую площадь. Языческий храм Святовита стоял в срединной части святилища, на мысе, ныне разрушенном морскими прибоями. Удалось изучить лишь часть рва, ограждавшего культовое место. Анализы костных остатков, собранных при раскопках сохранившейся части святилища, показали, что в жертву руяне приносили в основном молодых животных — крупный рогатый скот, овец, коз и свиней. Около городища и внутри его во время языческих празднеств совершались торговые операции, о чем говорят находки вещей, привезенных из Скандинавии и стран Западной Европы. [592]

Появление фельдбергской керамики в землях западнее Одера оказало заметное воздействие на культурное развитие Польского Поморья. Суковско-дзедзицкая посуда здесь безраздельно господствовала в VI — начале VII в. На следующей стадии (VII — начало VIII в.) получает распространение сначала глиняная посуда, подправленная на гончарном круге, а затем и собственно гончарная керамика. При этом появляются формы сосудов, эволюционно не связанных с местной посудой.

Ранняя глиняная посуда, подправленная на круге, получила название голанчской. [593]Она довольно многообразна и включает горшки баночной и яйцевидной форм, близкие к биконическим, невысокие, но широкие сосуды, приближающиеся к мискам. Большинство сосудов не орнаментировалось. Голанчский тип сменяется кендзинским, в составе которого характерными являются вазообразные сосуды, нередко орнаментированные. Время бытования голанчской и кендзинской керамики определяется VII — первой половиной VIII в.

Эта глиняная посуда по показателям сопоставима с фельдбергской. Нужно полагать, что распространение голанчской и кендзинской посуды в Польском Поморье было результатом инфильтрации носителей фельдбергской культуры в эти земли.

Дальнейшее развитие керамики этого региона происходило независимо от соседних земель. Во второй половине VIII — первой половине IX в. продолжала бытовать голанчская и кендзинская посуда, но вместе с ней получает хождение керамика бардыского и волинского типов, а в конце этого периода и керамика щецинского типа.

Последняя стала характерной для западнопоморской области, наибольшее распространение ее приходится на период от середины IX до 70-х гг. X в. Щецинская керамика богата по ассортименту, наиболее ходовыми были горшки, близкие к цилиндроконической и биконической формам. Почти вся посуда орнаментировалась узорами из линий, прочерченных вертикально, горизонтально или крестообразно. Встречаются также орнаменты из волнистых линий и палочные вдавления. На смену щецинской посуде в конце X в. приходит керамика швелюбского типа.

Области Польского Поморья принадлежали поморянам. Нужно полагать, что это было новообразование: так стали именоваться славяне — носители суковско-дзедзицкой культуры, расселившиеся в приморских землях. Миграция осуществлялась вниз по поречью Одера, и первой оказалась освоенной славянами западная часть Поморья. Затем они продвинулись на восток и стали соседями пруссов. На юге территория поморян ограничивалась обширным непроходимым девственным лесом. Среди поморян выделяется несколько мелких племенных образований. Баварский географ называет волинян (велюнзан) и приссан (выжичан). Первые локализуются в окрестностях Волина, вторые — на правобережье Одера, выше по течению. В более восточных землях Польского Поморья проживали два племени — кашубы, занимавшие область от устья Вислы до Жарновского озера, и словинцы, локализуемые в округе Лебского озера. Ретроспективный анализ средневековых исторических материалов позволил Г. Ловмяньскому высказать предположение о существовании в IX в. предгосударственного образования — «поморского племенного союза». [594]

Фельдбергская керамика в небольшом количестве поступала и в ареал ободритов. [595]

Духовная жизнь балтийских славян — большая, интереснейшая тема, нуждающаяся в специальном монографическом исследовании. Языческая религия в северо-западном регионе раннесредневекового славянства не только сопутствовала всем сторонам жизни и быта, но и играла огромную роль в длительной борьбе за независимость и стала идейной основой княжеской власти ободритских и велетских племен. В этом регионе сооружались культовые здания, которых не знали славяне других территорий.

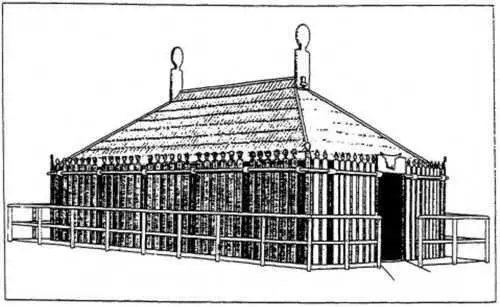

Храмы балтийских славян, выстроенные из дерева и великолепно оформленные, до недавнего времени были известны по описаниям XI–XII вв. Теперь некоторые из них открыты и изучены археологами. Один из них исследован в Гросс Радене недалеко от г. Штернбергер в округе Шверина. Здесь на полуострове озера Биннензее находится городище с высоким кольцевым валом и рядом поселение IX–X вв., где и открыто было культовое здание второй половины IX в. (рис. 69). Стены его сооружены из вертикально поставленных бревен, которые с наружной стороны были облицованы уплощенными брусьями. Последние сверху завершались схематически вырезанными изображениями голов. Над входом висел череп зубра — символ силы и благополучия. Длина храма 12,5 м, ширина 7 м. [596]

Рис. 69. Реконструкция святилища по раскопкам в Гросс Радене (по Э. Шульдту)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: