Егор Классен - Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов

- Название:Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белые альвы

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5–7619–0218–4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Егор Классен - Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов краткое содержание

Современное издание уникальных одноименных книг (три выпуска) российского дворянина, по происхождению немца, Егора Ивановича Классена, русского подданного с 1836 г. Текст оригинала сохранен полностью, иллюстрации и художественное оформление выполнены заново, описания памятников, объясняющих славяно-русскую историю, составленные Фадеем Воланским и переведенные Е. Классеном, объединены в один раздел.

Для многих эта книга станет откровением и открытием. Пусть состоится и то и другое во имя нашей святой Руси.

Для историков, ученых, педагогов-воспитателей, политиков, учащихся всех ступеней образования и всех, кому дороги истинная история и слава Славяно- Руссов.

Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

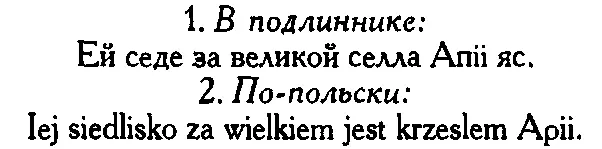

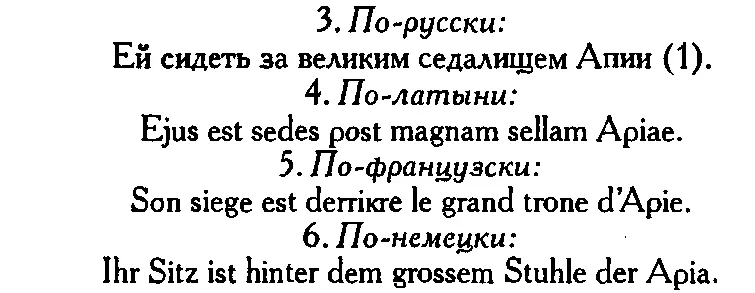

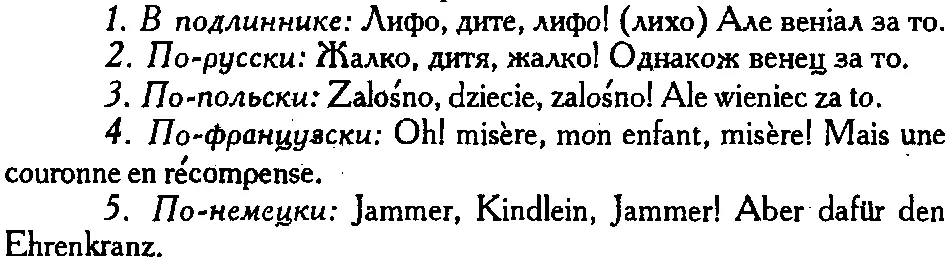

XXXIV. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ МЛАДЕНЦУ (табл. VII, № 34)

та нежная надпись (в Лейденском Музее, у Янсена, табл. 1, № 12) находится на крышечке пеплохранилища, сделанного из известкового камня, имеющего в вышину 22 дюйма и в ширину 30 дюймов, найденного близ Кортоны. Она читается так:

та нежная надпись (в Лейденском Музее, у Янсена, табл. 1, № 12) находится на крышечке пеплохранилища, сделанного из известкового камня, имеющего в вышину 22 дюйма и в ширину 30 дюймов, найденного близ Кортоны. Она читается так:

(1) Слово Апия уже было объяснено прежде.

Что круглое о, находящееся в надписи, означает  , едва ли нужно упоминать, потому что этрусский алфавит не имеет буквы О. Славянское слово лито, чешское ljto, словакское luto, сорабское lejt, немецкое Leid означает здесь тоску, горе, грусть, жалость и пр.

, едва ли нужно упоминать, потому что этрусский алфавит не имеет буквы О. Славянское слово лито, чешское ljto, словакское luto, сорабское lejt, немецкое Leid означает здесь тоску, горе, грусть, жалость и пр. [100] Лихо означает во многих губерниях великороссийских люто, тошно, больно, грустно, горько, как, например, в Вологодской, Вятской, Костромской, Псковской, Смоленской и Новогородской. — Примеч. пер

(2) Следовательно, первую строку надписи можно истолковать различно, но смысл общий останется тот же.

ВЫПУСК III

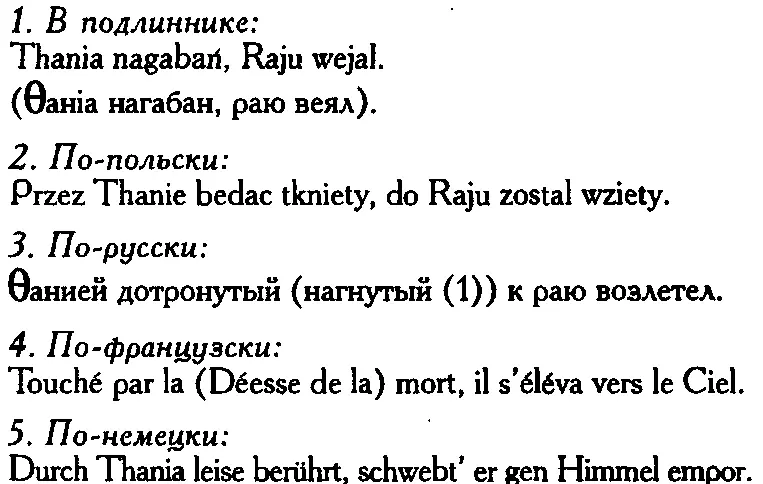

XXXV. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ (табл. VIII, № 35)

Гори табл. LIII, я читаю так:

Гори табл. LIII, я читаю так:

(1) Нагабан – от нагибать. – Примеч. пер

Что  ания есть богиня смерти, об этом упомянул я под № XXX.

ания есть богиня смерти, об этом упомянул я под № XXX.

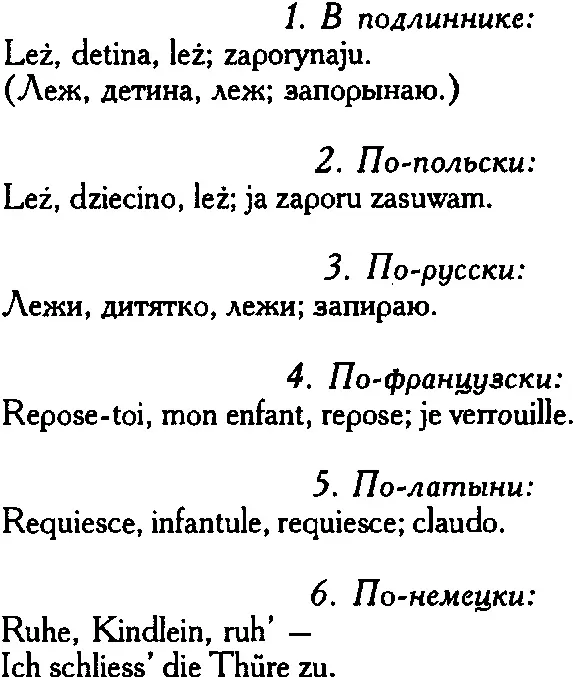

XXXVI. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ МЛАДЕНЦУ (табл. VIII, № 36)

Гори табл. LII. я ее читаю так:

Гори табл. LII. я ее читаю так:

Эта надпись есть бустрофедон, ибо строка в конце заворачивается, как видно из диагональной черты буквы N, которая в сравнении с такою же буквою N в первой строке расположена в противоположную сторону. А потому последнюю букву этой надписи должно принимать за U, а не за L; ибо в противном случае направление ее должно бы было идти от левой руки к правой, а этого здесь нет.

Закрытый еще саркофаг украшен с передней стороны розеткой, помещенной между двух дельфинов.

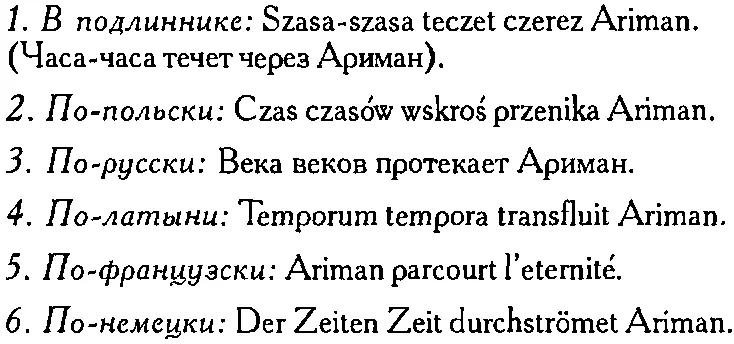

XXXVII. ЖЕРТВЕННЫЙ КИНЖАЛ (табл. VIII, № 37)

зображение этого достопамятного орудия в настоящей величине я нашел в иллюстрированной лейпцигской газете от 6 февраля 1846 года ст. 92. – Его незадолго перед тем нашли в Седьмиградской области, близ Форды, древнего Салина Римлян, и приобрели для отечественного музея. В упомянутой газете это орудие ошибочно названо гвоздем, что в сущности бьггь не может, ибо при употреблении такового вместо гвоздя от молотка должны бы были разбиться крылья сфинкса. А потому я заключаю, что это жертвенный кинжал для прикалывания животных (а может быть, и людей?), приносившихся в жертву чернобогу – началу зла: Ариману; поэтому мы и видим его украшенного строгим символом сфинкса. Надпись читается так:

зображение этого достопамятного орудия в настоящей величине я нашел в иллюстрированной лейпцигской газете от 6 февраля 1846 года ст. 92. – Его незадолго перед тем нашли в Седьмиградской области, близ Форды, древнего Салина Римлян, и приобрели для отечественного музея. В упомянутой газете это орудие ошибочно названо гвоздем, что в сущности бьггь не может, ибо при употреблении такового вместо гвоздя от молотка должны бы были разбиться крылья сфинкса. А потому я заключаю, что это жертвенный кинжал для прикалывания животных (а может быть, и людей?), приносившихся в жертву чернобогу – началу зла: Ариману; поэтому мы и видим его украшенного строгим символом сфинкса. Надпись читается так:

На груди у сфинкса мы видим таинственный символ буддаизма, называемый Сварга, состоящий из перегнутого креста с крючками на концах, как мы это встречаем почти всегда на прибалтийских золотых брактеатах идолопоклонников-славян. Литовскому историческому исследователю Нарбуту мы обязаны открытием, что у древних литовцев, живших по прибрежью Балтийского моря, распространен был культ буддаизма. Золотые амулеты, в Копенгагенском музее и в других подобных местах находящиеся, из которых до 80 штук объяснено мною в «Письмах о Славянских древностях», вероятно, попали в Данию в виде добыч из разрушенных храмов во времена нападения датчан на славяно-венедские земли. Микрелиус в своем сочинении «Древнее Поморье», т. I, стр. 163, пишет о разрушении датчанами храма, посвященного Святовиду, и о взятии из него сокровищ так: «Wie auch, class unter den Schatzen solches Abgotts viele vergiildete Schauer und andere Verehrungen gefunden sein, die ihm fremde Potentaten, und unter andern Suen Otto Konig aus Danemark, und Mestibojus, der Obotriter und Wenden Ftirst, zugesandt haben» («Как и то, что между сокровищами такого идола находились многие позолоченные жетоны и другие посвящения, присланные чуждыми владыками, и между прочими Свеном Отгоном, королем Датским, и Местибойем (Мстивой), Князем Бодричей и Вендов»).

Может быть, мне не представится более случая говорить еще когда- нибудь об этом предмете, то я думаю принести услугу науке, сообщив археологической публике новое открытие в области золотых амулетов.

Неоднократно находили здесь на славянской почве такого рода золотые привески; но в новейшее время сделана новая находка в этом роде, проливающая желаемый свет на темный круг этих предметов:

Флориан Вильконский, владелец имения Ванно, невдалеке от города Голанча, в Вагровицком уезде, в Познани, приказал в мае месяце 1850 года срыть находившийся в поле бугор, внутри которого работники нашли могилу, складенную из полевых камней, заключавшую в себе несколько урн с пеплом. В одной из этих урн оказались небольшой золотой сосуд, несколько отрывков золотой цепочки и три золотых амулета, сходных со всеми доселе известными. Два из них были равной величины, но третий побольше. Прежде, нежели я успел видеть все находки, владелец их уступил сосуд, цепочки и один маленький золотой брактеат королевскому Берлинскому музею. А потому предо мной находятся теперь только два оставшихся брактеара, изображенные на табл. VIII под № №

XXXVIII и XXXIX.

ольшой брактеат изображает, как обыкновенно, представляющую всадника голову, в шлеме, на животном, долженствующем представлять лошадь или вола. Но маленький брактеат с подобным же изображением весьма важен по надписи, определяющей имя всадника, доселе бывшего неизвестным, а именно – читая назад – Собот; следовательно, бог огня, имевший свой культ в Силезии, на горе того же имени, называемой ныне испорченно Цобтен; там сохранился и по сие время обычай огнепоклонников, ибо ежегодно в ночь на Иванов день зажигают огни как на вершине этой горы, называемой по-польски Соботка, так и на вершинах других гор исполинского хребта. Весьма ясное доказательство, что в Силезии во времена идолопоклонства существовало огнепоклонение. На этом достопамятном амулете имя Собот или, лучше сказать, первые четыре буквы его изображены вендскими рунами, последняя же буква, как будто обращенная на другую сторону R, есть оскийское ТН.

ольшой брактеат изображает, как обыкновенно, представляющую всадника голову, в шлеме, на животном, долженствующем представлять лошадь или вола. Но маленький брактеат с подобным же изображением весьма важен по надписи, определяющей имя всадника, доселе бывшего неизвестным, а именно – читая назад – Собот; следовательно, бог огня, имевший свой культ в Силезии, на горе того же имени, называемой ныне испорченно Цобтен; там сохранился и по сие время обычай огнепоклонников, ибо ежегодно в ночь на Иванов день зажигают огни как на вершине этой горы, называемой по-польски Соботка, так и на вершинах других гор исполинского хребта. Весьма ясное доказательство, что в Силезии во времена идолопоклонства существовало огнепоклонение. На этом достопамятном амулете имя Собот или, лучше сказать, первые четыре буквы его изображены вендскими рунами, последняя же буква, как будто обращенная на другую сторону R, есть оскийское ТН.

Интервал:

Закладка: