Михаил Худяков - Очерки по истории КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

- Название:Очерки по истории КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИНСАН

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-85840-253-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Худяков - Очерки по истории КАЗАНСКОГО ХАНСТВА краткое содержание

Книга посвящена истории Казанского ханства — государства Поволжских татар, существовавшего в бассейнах среднего и нижнего течения р. Волги с 1438 г. по 1552 г. Завоевание Казанского ханства царем Иваном IV явилось важнейшей исторической вехой в формировании Российского государства. Автор книги, проф. М. Худяков, детально прослеживает периоды становления, развития и падения Казанского ханства, анализирует причины и следствия падения. Книга дополнена библиографией трудов М. Худякова. Рекомендуется для широкого круга читателей.

Очерки по истории КАЗАНСКОГО ХАНСТВА - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

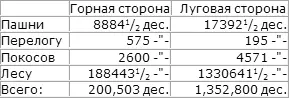

Согласно писцовым книгам, русские помещики и духовенство получили: на горной стороне — 17769 четвертей пашни, 575 дес. перелогу, 26000 копен покосов и 1809 кв. верст лесу, а на луговой стороне — 34785 четвертей пашни, 195 дес. перелогу, 45710 копен покосов и 12773 3/ 4кв. верст лесу. Переводя в десятины (считая, что 2 четверти = 1 десятине, 10 копен также = 1 дес., и 1 кв. верста = 104,17 дес.), получим следующие цифры:

[203]

В итоге получается огромная цифра свыше 1 1/ 2миллионов десятин. Это пространство составляло четвертую часть территории, населенной татарами (ок. 6 миллионов десятин). Помещичьи земли были довольно равномерно распределены по обоим берегам Волги: на горной стороне, занимавшей ок. 850 тыс. дес., они составляли 23,5 %, на луговой стороне, занимавшей ок. 5,150 тыс. дес., они составляли несколько более 26 %. Эти цифры, несмотря на их неточность, вследствие изменений, внесенных войной и конфискацией запустевших крестьянских земель, все же могут дать, в общем, понятие о размерах помещичьего землевладения в Казанском ханстве. Как мы видим, помещикам принадлежала почти четверть татарской земли.

Ошибка, происходящая от включения в наш подсчет захваченных русскими крестьянских земель, по всей вероятности, вполне уравновешивается ханскими землями, которые в этот подсчет не пошли. К сожалению, в нашем распоряжении не имеется цифр, которые можно извлечь из книги дворцовых земель 1563 года. Несомненно, что хан являлся самым крупным помещиком. Ханские земли упоминаются в документах, напр., на горной стороне значатся "в татарской и чувашской деревне в Нурдулатове (Нур-Даулет) порозжие земли, что была царевская Магмед-Аминевская… а после казанского взятья эту землю пахали полонянники, а жили в д. Нурдулатове". [341] "Список писцовой и межевой книги г. Свияжска и уезда", с. 104.

Название селений «Шигалеево» и «Царицыно» говорит о принадлежности первого — Шах-Али, а второго — одной из ханш, о чем сохранилось также предание. Самые большие дворцовые вотчины после завоевания русскими образовались на Каме — около г. Елабуги и около Рыбной Слободы. Эти дворцовые земли заставляют предполагать существование здесь значительных ханских поместий в эпоху Казанского ханства. Предания указывают ханские имения и в других местах, как например, селение «Царевщина» на Волге близ «Царева» кургана, который получил свое название также от ханов. [342] Лепехин "Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства", ч. I. Изд. 2-ое, Спб. 1795 г… с. 234. Вельяминов-Зернов, I, с. 111.

Огланы и казаки.Наряду с духовенством и титулованной знатью, привилегированное положение в государстве занимали огланы, также имевшие право участвовать [204]в курултае. Огланы являлись военным сословием, несшим ответственную и руководящую службу по армии.

По-видимому, огланы стояли во главе конных частей, так как до настоящего времени название «улан» сохранилось для обозначения некоторых кавалерийских полков. Слово «оглан» происходит от «огл», т. е. сын, В официальных документах огланы постоянно упоминаются наряду с духовенством и князьями, и во времена междуцарствий государственные акты писались от имени сеида, князей и огланов. По временам, в особенности в конце существования Казанского ханства, когда особенно чувствовалась потребность в усилении военной организации для обороны страны, огланы становятся даже во главе управления государством — таковы огланы Кучак (1546–1551 г.) и Худай-Кул (1551-52 г.). В качестве привилегированного сословия, огланы обладали поместьями, дававшимися им в качестве жалованья за службу. Название селений Уланово (в Куласвской волости Казанского уезда, в Клянчинской и Ульянковской вол. Свияжского уезда), Кощаково (Казанск. у.) и т. п. свидетельствуют о землевладельцах-огланах. Однако, по сравнению с обширными владениями биков и мурз, поместья огланов являлись мелкими и малодоходными. Выдающееся значение огланов в государственной жизни страны объясняется той исключительной ролью, какую огланы имели при организации Казанского ханства. Возрождение Болгарского государства Улу-Мухаммедом было совершено посредством сильной военной организации, которая опиралась именно на огланов. Поэтому государственный строй Казанского ханства получил военный характер, и огланы были поставлены в нем наряду с руководящими культурными и административными силами — духовенством и крупными землевладельцами.

В непосредственной связи с бгланами находились «казаки» — постоянный кадр войска, состоявший под командой огланов. Проф. В. В. Вельяминов-Зернов объясняет термин «казак», встречающийся в документах данной эпохи, как "простой татарин": "Простые татары, приходившие в Россию вместе со своими царевичами, а равным образом и простые татары казанские, крымские и пр. обыкновенно звались у русских казаками, да и сами они называли себя казаками". [343] Вел. — Зерн., I, с. 74.

Термин «казаки» постоянно употреблялся в тех случаях, где речь шла, например, о служилых татарах в России. Объяснение проф. Вельяминова-Зернова нуждается в некотором ограничении: на службу в Россию вместе с татарскими царевичами при [205]ходили собственно не простые татары, под которыми можно было бы подразумевать основную массу крестьянского населения, а татары-солдаты, из которых и состоял кадр служилого войска. Этой особенностью — военным характером своей профессиональной службы — казаки отличались от массы "простых татар" и в силу своего значения для государства получали по временам доступ к участию в курултае вместе с огланами, напр. в январе 1546 и в июле 1551 года.

В некоторых случаях термин «казаки» детализуется: различаются казаки «дворные» и «задворные», т. е. служившие при дворе, в столице, и вне двора, в улусах, по деревням. Татарские термины, соответствующие русскому переводу «дворные» и «задворные» — «ички» (внутренние) и «исьникы» (внешние). В некоторых случаях русские документы отмечают отдельно ички, дворных и задворных казаков, но чередование терминов «ички» и "дворные казаки", [344] П.С.Р.Л. XIX, с. 392.

при тождестве их значений подтверждает их идентичность. В некоторых случаях, напр. после смерти Мухаммеда-Эмина в 1518 году официальные документы напоминают об участии в решении государственных вопросов только «ички», т. е. столичного гарнизона без упоминания задворных казаков, т. е. провинциальных солдат. Д. В. Смирнов склонен был относить эпитет «ички» не к простым казакам, а к князьям, находившимся при дворе, [345] П.С.Р.Л. XIX, с. 393–394. прим

но взаимное чередование терминов «ички» и "дворные казаки" не дает оснований к этому толкованию.

Интервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)