Виктор Янович - Золото скифов: тайны степных курганов

- Название:Золото скифов: тайны степных курганов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо: Алгоритм

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39516-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Янович - Золото скифов: тайны степных курганов краткое содержание

Виктор Янович, известный писатель, автор нескольких книг о зарождении жизни на Земле и истории первобытных народов, предлагает российским читателям увлекательнейшее путешествие в прошлое.

В своей книге он приводит множество интересных сведений и гипотез о происхождении славянских и скифских племен, о бурных событиях древности, происходивших в южнорусских степях. Книга раскрывает перед читателем тайны древней истории: от арийцев и киммерийцев до великой Скифской империи, савроматов и основания матери городов русских, Киева.

Золото скифов: тайны степных курганов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Исследователи сходятся на том, что истоки Кукутени-Триполья теряются в малоазийских культурах, а непосредственное начало — в культуре Боян низовьев Дуная… Древнейшие поселения Кукутени-Триполья появились во второй половине V тыс. до н. э. на территории юго-восточной Трансильвании и молдавского Прикарпатья, в долинах левобережных притоков Дуная» [ 26, 239–240]. Отмечается также, что появлению этих культур в Европе предшествовало катастрофическое запустение Чатал-Гаюка и Гаджилара в конце VI тыс. до н. э.

В Европе пришельцы длительное время соседствовали с мирными лесными собирателями — борами (боратами, боранами). Вероятно, обменивались с ними своей продукцией и находились в безопасности. Выжигаемые ими участки леса были не настолько велики, чтобы нарушить экосистему обитания аборигенов (лесных собирателей), и они мирно соседствовали друг с другом. Среди многочисленных материальных памятников трипольской культуры нет воинских доспехов. Не грозила им в Европе и связанная с подсечным способом хозяйствования экологическая катастрофа (превращение земли в пустыню) благодаря более влажному климату, распространенным здесь лиственным лесам и ранее накопленному опыту.

В отличие от аборигенов Европы — охотников и лесных собирателей, живших рассеянно, небольшими группами, пришельцы селились компактно, в больших поселениях. Этому способствовал не присваивающий, а производительный способ хозяйствования.

«Известно, что более чем за тысячелетие до создания Акрополя в Афинах, на том же самом холме высился Пелистикон — крепость пеласгов, древнейших обитателей Средиземноморья. Греки были новопоселенцами на этих территориях» [ 80, 126].

После прихода на Балканы ареал расселения пеласгов постепенно расширялся. Вначале они продвинулись в Трансильванию, где, по мнению В. Г. Збеновича, смешались с аборигенами Европы, после чего стали распространяться на запад до р. Олт и на восток, на территории нынешних Молдовы и Украины.

На путях своего распространения пришельцы смешивались с местными жителями лесов и степей, соседствуя с ними и ассимилируя их, так как превосходили последних по численности и уровню материальной культуры. Им принадлежат археологические культуры Боян, Кукутени на территории Румынии. Их северо-восточный анклав (от Прута до Борисфена), вероятно, уже с примесью коренного европейского населения, получил название трипольской культуры.

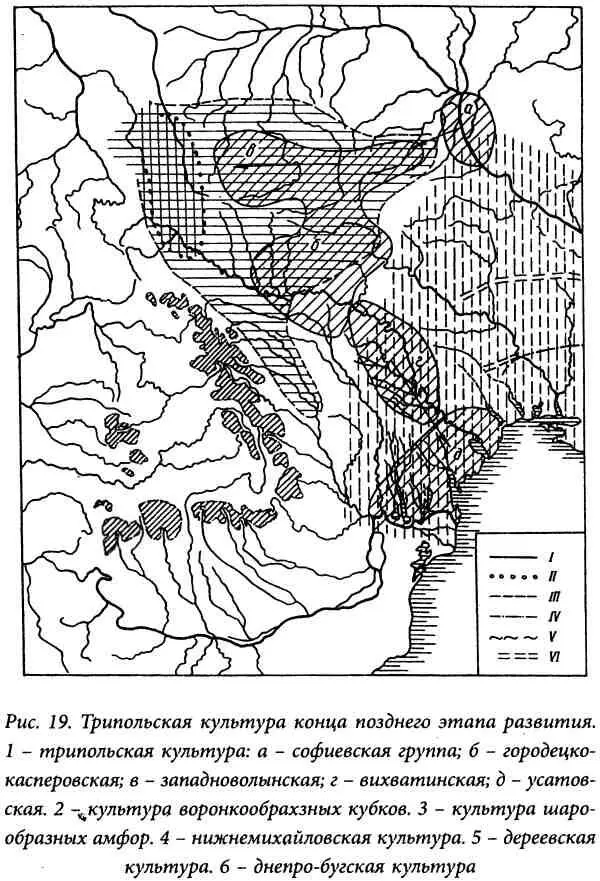

В IV тысячелетии до н. э. трипольцы (поляне) достигают Борисфена, где оказываются соседями с кочевыми охотниками и скотоводами, занимающими Левобережье и резко отличающимися от них бытом, нравами и верованиями. Восточной границей трипольской культуры стал Борисфен, а не Днепр, трассы которых южнее Черкасс существенно разнятся. Это можно увидеть, сопоставляя карту, на которой показано русло Борисфена (рис. 6), с картой распространения трипольской культуры, показанной на рис. 19. [ 45, 282].

Предание о приходе славян в Восточную Европу из Подунавья, очевидно, связано с полянским племенем, так как все более поздние переселения, как видно из предыдущих глав, шли в противоположном направлении. Вклад полян (пеласгов) в этносы Европы, особенно в романские и славянские, очень велик.

«Появившись на исторической арене в начале IV тыс. до н. э., трипольская культура просуществовала около 1500 лет. Племена ее носителей освоили всю правобережную украинскую лесостепь и часть левобережья в Среднем Поднепровье. Хронологически история трипольцев разделяется на три основных этапа: ранний А (4000–3600), средний В (3600–3100) и поздний С (3100–2500). Каждый из этапов, кроме того, подразделяется на подэтапы: в раннем это — А1 и А2, в среднем — В1, В1—В2 и В2, в позднем — С1 и С2» [45, 236].

6. Матриархат и его отголоски

Трипольцы отличались не только высокой материальной культурой, основанной на производящем, а не присваивающем типе хозяйствования, присущем большинству неолитического населения Евразии, но и укладом жизни. В их искусстве характерной особенностью был культ женщин. Среди них как статуэтки изящных девушек, так и дородных матрон, восседающих на шикарных креслах, стилизованных под бычью голову (рис. 20.) [ 45,130–131]. Из культовых статуэток (домашних божеств) 97,5 процента были женскими и только 2,5 — мужскими [ 33, 209]. Эти и некоторые другие особенности позволяют сделать вывод, что во главе трипольского общества стояли женщины.

Предполагают, что матриархат сложился еще у предков этого народа, живших на Ближнем Востоке, — в связи с переходом от охоты к скотоводству и земледелию. М. А. Чмыхов в своей работе «Давня культура» отмечает, что примерно с 5800 года до н. э. в соответствующих культурах исчезают изображения охотничьих сцен и образ Бога-мужчины [ 46, 103]. Жизнь становится сытой и стабильной. Быт становится более благоустроенным, появляется расписная посуда, множество статуэток [10] Однако, возможно, дело не в переходе к другому способу хозяйствования, а в том, что женщины развитой цивилизации, потеряв своих мужчин в результате какой-то войны, взяли в мужья мужчин из цивилизации более низкого уровня, в связи с чем возглавили вновь созданное общество.

. Образно говоря — Эрос приходит на смену Аресу, Кибелла — на смену Артемиде. Наибольшего развития культура Гаджилара достигает в период от 5435 до 5250 г. до н. э. Теперь образ мужчины символизирует голова быка, на которой восседает женщина.

Трудно сказать, что заставило этот благополучный, судя по материальному уровню жизни, народ эмигрировать с Ближнего Востока в Европу. Недостаток ли плодородных земель, возникший из-за превращения южных лесных краев в пустыни в результате подсечного земледелия, или нетерпимость к нему соседних патриархальных народов?

Скорее последнее: установлено, что примерно в 5250 г. до н. э. культура Гаджилар-2 погибает под ударами завоевателей. Ее сменяет другая, очевидно, охотничья. Керамические изделия становятся более грубыми, меняются формы посуды и тематика статуэток, которые теперь изображают преимущественно животных [ 46,108]. И примерно в это же время на Балканах появляются пришельцы из Малой Азии, вероятно, беженцы.

Возможно, отголоски этого конфликта, произошедшего между патриархальным и матриархальным обществами, нашли отражение в шумерском эпосе о Гильгамеше. В нем говорится, что чужеземная богиня Иштар захотела заполучить в мужья Гильгамеша. Он отказался, назвав ее блудницей и обвинив в том, что она имела не одного мужа и обращалась с ними, как с домашним скотом [11] Печальным был опыт друга Гильгамеша — Энкиду, который женился на приспешнице Иштар — блуднице Шахмат и много страдал из-за ее неверности.

.

Интервал:

Закладка: