Виктор Янович - Золото скифов: тайны степных курганов

- Название:Золото скифов: тайны степных курганов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо: Алгоритм

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39516-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Янович - Золото скифов: тайны степных курганов краткое содержание

Виктор Янович, известный писатель, автор нескольких книг о зарождении жизни на Земле и истории первобытных народов, предлагает российским читателям увлекательнейшее путешествие в прошлое.

В своей книге он приводит множество интересных сведений и гипотез о происхождении славянских и скифских племен, о бурных событиях древности, происходивших в южнорусских степях. Книга раскрывает перед читателем тайны древней истории: от арийцев и киммерийцев до великой Скифской империи, савроматов и основания матери городов русских, Киева.

Золото скифов: тайны степных курганов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оскорбленная отказом Гильгамеша Иштар затеяла против него войну. Она направила на Урук небесного быка, но Гильгамеш и Энкиду убили его. Мало того, они отправились в священную рощу Иштар, нарубили в ней кедров и убили ее хранителя Хумбабу. (Примечательно, что эта роща располагалась в верховьях Тигра, в районе ареала ближневосточных культур Гаджилар, Саммара и др. — предшественниц Трипольской). Не является ли это предание отголоском событий, заставивших поклонников богини Иштар (Кибелы) эмигрировать в Европу?

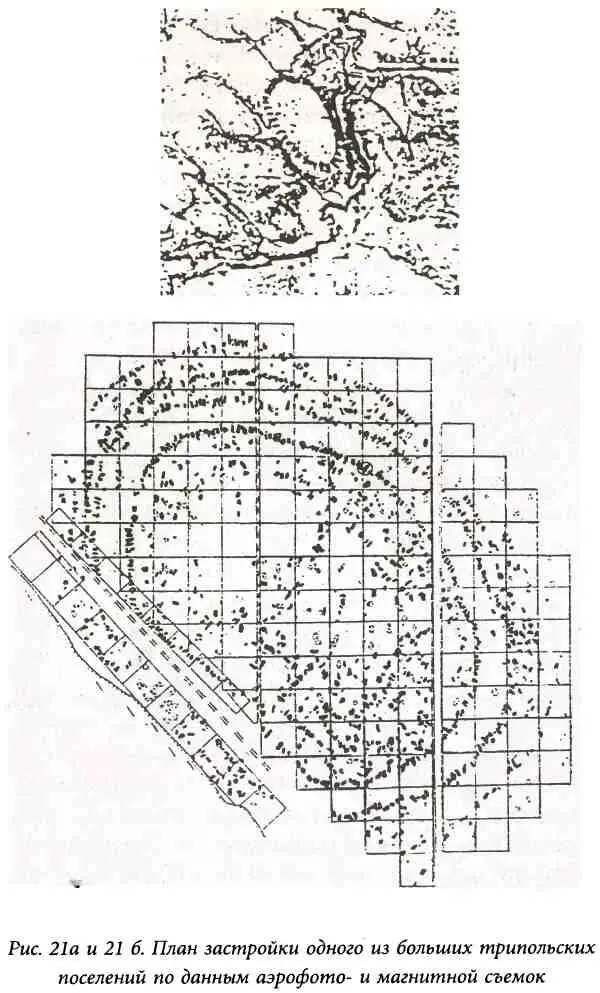

Трипольское общество было организованным: большие селения строились по единому плану, например, с кольцевым расположением домов и большой площадью или большим незастроенным кольцом в его середине (рис. 21.) [ 33, 222], куда на ночь загонялся скот, очевидно, находившийся в общем пользовании.

Существовало и разделение труда, о чем свидетельствует профессиональное качество многих изделий, в частности, расписной посуды совершенных форм и разнообразных высокохудожественных керамических изделий. Дома трипольцев были удобными, напоминающими украинские мазанки, но, по-видимому, двухэтажными. Жили они в достатке.

Трудно сказать, что представляла собой система управления в этом матриархальном обществе, была ли она демократической, олигархической или теократической. Но можно утверждать, что она не была централизованной иерархической системой светской власти. В их поселениях не было выделенных более богатых жилищ или захоронений.

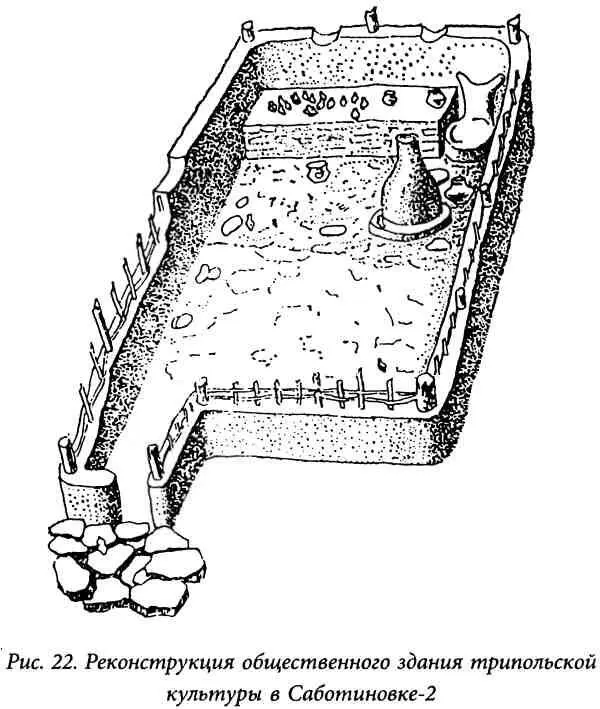

Иногда в трипольских поселениях встречаются общественные здания. Так, в Сабатиновке-2 обнаружено здание площадью 70 м 2, реконструированное М. Л. Макаревичем (рис. 22.) [ 45, 138]. В большом зале напротив входа находится возвышение, на нем в креслах восседает 16 женских фигур, а рядом в углу стоит массивный глиняный трон с рогатой спинкой, предназначенный, очевидно, для главной матроны поселения. М. Л. Макаревич увидел в этом помещении общественное святилище [ 45, 354], хотя его вид скорее напоминает зал заседания правления поселения.

«Относительно населения трипольской культуры в 1930-е годы бытовало мнение о существовании у него на раннем, среднем и начале позднего этапа матриархальных отношений… Лишь наиболее позднее население, известное памятниками типа Усатово и Городск, якобы перешло к патриархально-родовым отношениям» [ 45, 337–338]. Это, на наш взгляд, правильное представление было пересмотрено С. М. Бибиковым и другими исследователями, которые на весьма сомнительных основаниях (исходя из того, что скот использовался трипольцами в земледелии как тягловая сила), пришли к выводу, что трипольское общество было патриархальным изначально. К тому же идея о существовании в давние времена матриархальных обществ впервые была высказана Ф. Энгельсом, который сегодня не в чести. В настоящее время среди наших историков и археологов утвердилось мнение, что такой общественный уклад жизни как матриархат никогда не существовал. Тем не менее в пользу мнения, бытовавшего в 1930-е годы, говорит многое, в частности, домашние алтари с исключительно женскими изображениями.

Если трипольским обществом управляли женщины то, по-видимому, дама была владелицей дома, хозяйства (от чего, возможно, и происходит название — дама). В члены дома она принимала мужчин в качестве работников и соискателей положения мужей или фаворитов. Известен архаический институт полиандрии, когда вельможные дамы обладали мужскими гаремами. Установленные у них порядки, вероятно, представляли своеобразную инверсию исламских, с той разницей, что преданность мужчин избранной даме обеспечивалась не насильственно, а добровольно [12] А. Ф. Коломиец в замечательной пьесе «Фараоны», поменяв местами социальные роли мужчин и женщин, одновременно поменял их поведение на характерное для противоположного пола. В результате получилось смешно, потому что противоестественно. Природа женской власти отличается от мужской. Она основана не на силе, а на привлекательности. Это хорошо отражено в анекдоте о том, как на один необитаемый остров высадили десять женщин и одного мужчину, а на другой — одну женщину и десять мужчин. Через год приехали проверить, где дела идут лучше. И обнаружили: на первом острове разруху и задерганного мужчину, а на втором полный порядок, трудящихся мужчин и восседающую в кресле женщину, которая отчитывала одного из них: «Петров, если ты будешь так плохо работать, то я переставлю тебя в очереди на последнее место».

. Как подметил писатель-сатирик М. Н. Задорнов: «Сила слабого пола заключается в слабости к нему сильного пола».

О том, что подобные обычаи имели место у предков индоевропейских народов, свидетельствует предание о семье Пандавов, арийских правителей Индии, в которой пятеро братьев полюбили одну девушку — прекрасную Драупади — и по совету матери все пятеро женились на ней. Кстати, мать Пандавов также не ограничилась связью с одним мужем. У ее сыновей были разные отцы. Царь Панду считался их отцом лишь номинально [ 57, 280]. Такие порядки имели место в переходный период, когда светская и духовная власть в обществе была уже патриархальной, а в семье еще сохранялись матриархальные обычаи. Кое-где в Индии и в Тибете до настоящего времени сохранились небольшие матриархальные племена. У западных соседей скифов — агафирсов во времена Геродота также сохранялись переходные от матриархата к патриархату обычаи: женщины были свободны в связях с мужчинами, и отцов их детям назначали старейшины.

Возможно, матерщина, которая сегодня, если вникать в ее суть, воспринимается как грязное, оскорбительное ругательство, использовалась мужчинами матриархального общества в диалогах на тему! «А ты кто такой?» не как ругательство, а как утверждение своего более высокого статуса по сравнению с тем, кому адресовалось соответствующее высказывание.

Описанную, почти идиллическую картину женоуправляемого общества портило только одно. Они поклонялись богине Кибеле (прообраз индийской Кали и греческой Гекаты), в честь которой отправлялись разнузданные оргические культы и приносились человеческие жертвы, в том числе детские. Археологи иногда находят детские захоронения под углами домов, сделанные при их закладке. Этот обычай также был принесен ими из Передней Азии. Религиозные культы у них отправляли жрицы, которые в отличие от светских дам, были очень жестоки, может быть потому, что не имели личной жизни. В культах Кибелы, как известно, поощрялись добровольные самоистязания, оскопления и даже человеческие жертвоприношения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: