Лев Гумилев - История народа хунну

- Название:История народа хунну

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилев - История народа хунну краткое содержание

«История народа хунну» Льва Гумилева — одна из самых значительных работ этого величайшего российского ученого.

Вы спросите, кто они такие, «народ хунну»? Так называли себя те, кого в европейской исторической традиции принято именовать гуннами, кочевой народ, обогативший генофонд едва ли не каждой европейской и азиатской нации.

Величайшего из завоевателей «эпохи переселения народов» — царя гуннов Аттилу — помнят все. Но каковы были другие великие полководцы народа хунну, огнем и мечем покорявшие все новые и новые страны? Каковы были жизнь, культура и искусство гуннов? Какую судьбу уготовила им История? Вот лишь немногие из вопросов, ответы на которые вы получите в этой книге…

История народа хунну - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Выше мы уже говорили о динлинах, обитавших в «песчаной стране Шасай», т. е. на окраине Гоби [74] Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. II. Л., 1926. С. 11.

. Они же населяли Саяно-Алтайское нагорье, Минусинскую котловину и Туву. Тип их «характеризуется следующими признаками: рост средний, часто высокий, плотное и крепкое телосложение, продолговатое лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках, белокурые волосы, нос, выдающийся вперед, прямой, часто орлиный, светлые глаза» [75] Там же. С. 34–35.

. Эти выводы, построенные на основании письменных источников, нашли себе подтверждение и в археологии. Саяно-Алтай был родиной афанасьевской культуры, датирующейся приблизительно с 2000 г. до н. э. Антропологически афанасьевцы составляют особую расу. Они имели «резко выступающий нос, сравнительно низкое лицо, низкие глазницы, широкий лоб — все эти признаки говорят о принадлежности их к европейскому стволу. От современных европейцев афанасьевцы отличаются, однако, значительно более широким лицом. В этом отношении они сходны с верхнепалеолитическими черепами Западной Европы, т. е. с кроманьонским типом в широком смысле этого термина» [76] Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. М.; Л., 1948. С. 65.

.

Наследниками афанасьевцев были племена тагарской культуры, дожившей до III в. до н. э. [77] Киселев С. В. Древняя история… С. 301; Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. С. 128.

. Это заставляет думать, что афанасьевцы-динлины пронесли свою культуру через века, несмотря на нашествия иноплеменников.

Около 1200 г. в Минусинских степях андроновскую культуру вытеснила новая, карасукская, принесенная переселенцами с юга из Северного Китая [78] Киселев С. В. Древняя история… С. 114–116.

, с берегов Желтой реки. Впервые в Западную Сибирь проникает китайский стиль. Это не просто заимствование. Вместе с новой культурой в могильниках появляется новый расовый тип — смесь монголоидов с европеоидами, причем европеоиды брахикранны, а монголоиды узколицы и принадлежат к «дальневосточной расе азиатского ствола» [79] Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. С. 83.

. Такая раса сложилась в Северном Китае в эпоху Яншао. Внешне представители ее напоминают современных узбеков, которые тоже являются продуктом смешения европеоидного и монголоидного компонентов. На месте они перемешались в свою очередь, но для нас особенно важно отметить, что «в Южную Сибирь переселился уже смешанный народ. К узколицым южным монголоидам примешан европеоидный брахикранный тип, происхождение коего неясно, так же как и место его в систематике» [80] Там же.

.

Напрашивается сопоставление этого загадочного брахикранного европеоидного элемента, пришедшего из Китая, с ди. Но наличие европеоидного элемента разных типов в Сибири и Китае заставляет решать вопрос так: ди и динлины — народы европейского расового ствола, но различных расовых типов; сходные, но не идентичные [81] Гумилев Л. Н. Динлинская проблема // ИВГО. 1959. N 1.

.

Г. Е. Грумм-Гржимайло, отождествлявший ди и динлинов, отмечал: «Длинноголовая раса, населявшая Южную Сибирь в неолитическую эпоху, едва ли имела какую-либо генетическую связь с племенами ди, т. е. динлинами (?), жившими, как мы знаем, с незапамятных времен в бассейне Желтой реки. Скорее в ней можно видеть расу, остатки которой и до настоящего времени сохранились на дальнем востоке Азии (айны. — Л. Г. )» [82] Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия… С. 43.

. Но динлинами китайцы считали именно эту длинноголовую расу, а Саянские горы называли «Динлин» [83] Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л., 1950. С. 107.

. Динлины исчезли с исторической арены в середине II в. н. э., а дили — степная группа ди — вступили в нее в IV в. И надо полагать, что енисейские кыргызы были связаны именно с аборигенами Сибири, динлинами, а не с пришлыми с юга ди. Южная ветвь динлинов, кочевавшая к югу от Саянских гор, перемешалась с предками хуннов, и не случайно китайцы внешним отличительным признаком хуннов считали высокие носы. Когда Ши Минь приказал перебить всех хуннов до единого, в 350 г. «погибло много китайцев с возвышенными носами» [84] Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия… С. 15.

.

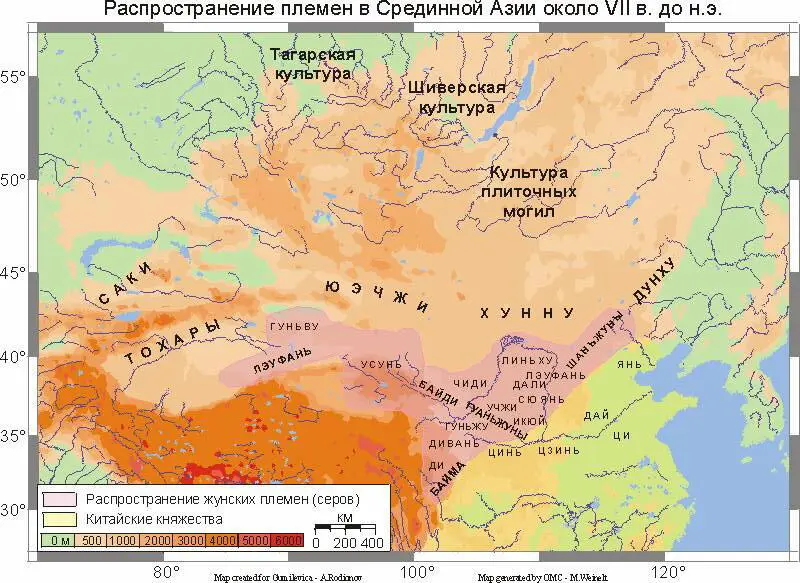

Карта. Распространение племена Срединной Азии около VII в. до н. э.

Итак, динлины были тем народом, с которым смешались пришедшие с юга предки хуннов.

Китайская история сохранила описание жизни ху, предков хуннов [85] Бичурин Н. Я. Собрание сведений… Т. I. С. 40.

, в доисторический период их жизни. Это тем более интересно, что в этом описании ху мало похожи на исторических хуннов по социальному строю, но близки к ним по бытовым черточкам.

В древности, по-видимому, никакого государственного устройства у хуннов не было. Отдельные семьи кочевали по степи со стадами, состоявшими из лошадей, крупного и мелкого рогатого скота и в меньшей степени верблюдов и ослов.

Кочевой быт отнюдь не предполагал беспорядочного блуждания по степи. Кочевники передвигались весной на летовку, расположенную в горах, где пышная растительность альпийских лугов манила к себе людей и скот, а осенью спускались на ровные малоснежные степи, в которых скот всю зиму добывал себе подножный корм. Места летовок и зимовок у кочевников строго распределялись и составляли собственность рода или семьи. Так было и у хуннов.

Однако необходимо отметить, что Сыма Цянь [86] См. сноску 2 к Вступлению.

, быть может, отнес в глубокую древность некоторые черты хуннского быта, привычные для него настолько, что он не представлял, чтобы могло быть иначе. Думается, что он преувеличил роль кочевого скотоводства в экономике ху, но отрицать полностью скотоводство у степняков Внутренней Монголии эпохи неолита было бы неосновательно. Вопрос лишь в том, до какой степени это скотоводство было кочевым.

Наиболее важны для характеристики этого периода истории хуннов следующие замечания: «Могущие владеть луком все поступают в латную (?!) конницу… каждый занимается воинскими упражнениями, чтобы производить набеги… Сильные едят жирное и лучшее; устаревшие питаются остатками после них. Молодых и крепких уважают, устаревших и слабых мало почитают… Обыкновенно называют друг друга именами; прозваний и проименований (родовых. — Л. Г. ) не имеют» [87] Бичурин Н. Я. Собрание сведений… Т. I. С. 40.

.

Все это свидетельствует о каком-то ослаблении родовых связей, о господстве физической силы над обычаем и традициями. Особенно важно, что в эпоху родового строя источник отмечает отсутствие родовых прозваний, тогда как для поздней исторической эпохи он ясно констатирует полное торжество родовых взаимоотношений (см. ниже). Можно предположить, что вышеприведенные замечания относятся к какому-то периоду, когда предков хуннов связывала не общность происхождения, а общность исторической судьбы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: