Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Радиотелеграф — «…должен хватать на всех линейных кораблях и броненосных крейсерах до Эйфелевой башни и Англии».

Прожектора, по мнению моряков, следовало предусмотреть только для навигационных целей, а не для включения их в состав «активных элементов корабля», как трактовалось заданиями.

В отношении предложенного МГШ ледокольного образования форштевня общее мнение плавсостава выразил командир «Рюрика» М.К. Бахирев, указавший, что «кажется, еще не добились, чтобы судно с ледокольным образованием обладало хорошими морскими качествами и было бы остойчивой платформой для орудий». Мнение А.П. Зеленого: «Требование ледокольного образования носа…надо признать излишним, в особенности, благодаря понижению от того его мореходности. Нос, по моему мнению, желателен совершенно прямой, без малейшего намека на таран».

Все поддержали предложение об оборудовании корабля системой активного успокоения качки (система Фрама). А.П. Зеленой: «Снабжение корабля систернами системы Фрама повышающими не только его мореходные, но и артиллерийские качества, — весьма желательно». В.Н. Ферзен: «Так как при большом водоизмещении и сравнительно малой осадке корабль, вероятно, выйдет очень широкий, то можно ожидать резкую качку для умерения которой весьма желательна установка систерн Фрама».

Но особенный упор всеми опрошенными был сделан на ограничение осадки: «осадку кораблей ни коим образом не следует допускать более 30 футов — это предел для нашего моря» (В.Н. Ферзен), «углубление, из-за Кронштадта, не должно превышать 27 футов» (И.П. Рейн), «для Финского залива 30-футовое углубление слишком велико, и после боя, когда получатся пробоины и судно осядет еще много глуб же, оно даже не сможет войти в Кронштадтский порт» (М.К.Бахирев) [101].

В целях затруднения для противника определения курсового угла и направления движения судна вице-адмирал В.Н. Ферзен предлагал ограничиться единственной мачтой посередине корабля, придав при этом линкору наибольшую возможную симметрию. А.П. Зеленой предлагал также на кораблях предусмотреть возможность несения гидроаэропланов, подобно зарождавшейся тенденции за рубежом. Дабы предотвратить заклинивание башен в бою от обломков мачт и надстроек, предлагалось предусмотреть полностью разборные легкие надстройки, мостики и устройства. Кроме того, было высказано решительное мнение об улучшении условий обитаемости.

Из всего высказанного моряками можно сделать один вывод: линейный корабль будущего представлялся им «воплощением всеразрушаю-щей силы и высшей неуязвимости», т. е. еще более специализированным артиллерийским кораблем, чем прежде, предназначавшимся исключительно для методичного сокрушения себе подобных. Поэтому они выступали за увеличение калибра орудий и резкое усиление бронирования по традиционной схеме, принося в жертву этим основным параметрам не только скорость, которая должна была быть лишь «адекватной», но и дальность плавания, и, может быть, даже противоминную артиллерию.

Подводя итог своим замечаниям, моряки совершенно справедливо обращали внимание МГШ на то, что в проекте предложенных заданий отсутствовало главное — «совершенно точное определение того, что Морским Генеральным Штабом понимается словами „линейный корабль“. „Желательно более ясно определить функции линейного корабля в бою, из них получить задания для главного оружия и затем уже поставить требования к его оборудованию“, — это мнение командира бригады линкоров В.Н. Ферзена и флагманского артиллериста Н.А. Вирениуса. А командир „Андрея Первозванного“ А.П. Зеленой заканчивал свой отзыв словами: „Только тогда можно будет ожидать вполне мотивированных суждений со стороны плавающего состава флота и только тогда подобное обращение к нему может быть признано рациональным. До тех же пор все ответы будут носить на себе характер случайных мыслей, быть может, даже противоречащих одна другой, из коих невозможно будет вывести никакого общего голоса флота“.

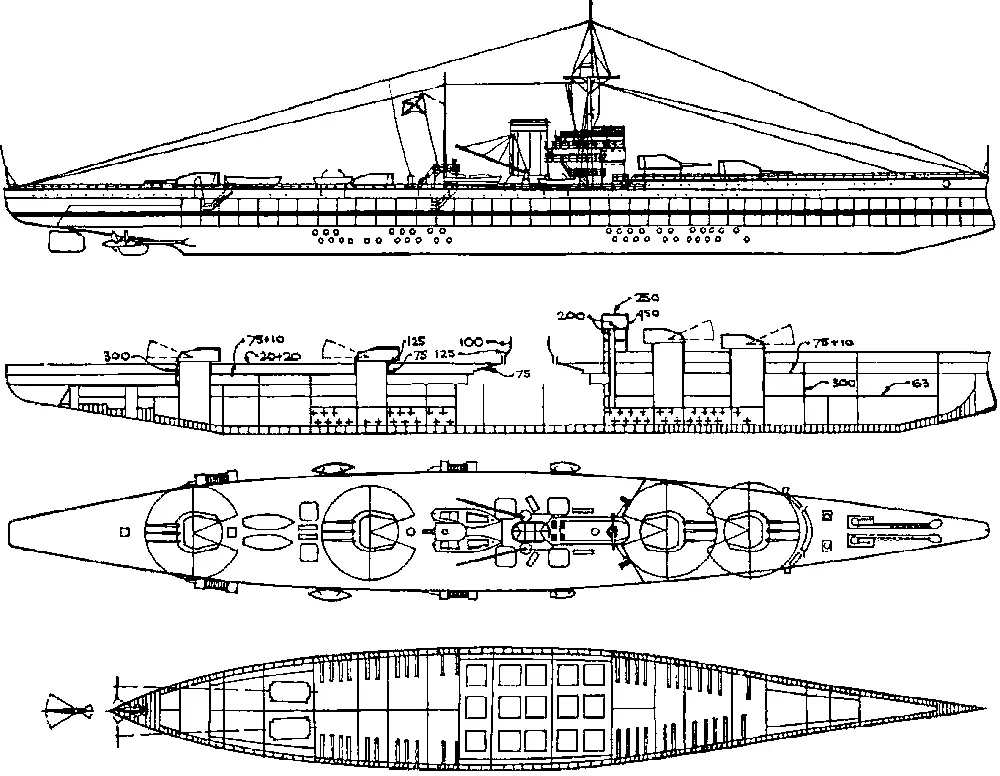

Основные характеристики проекта минного линейного корабля П.Б. Янькова, 1913 г.

Длина (наибольшая), м: 203,4

Длина (по ватерлинии), м: 200,0

Ширина, м: 25,5

Осадка (нормальная), м: 8,20

Водоизмещение (нормальное), т: 23000

Вооружение: 84 450мм подводных торпедных аппарата

12 7»/52 орудий в четырех башнях

Бронирование, мм:

главный пояс 400 (в оконечностях 150)

тыльная броня 50

средняя палуба 75+10

нижняя палуба 20+20

траверзы 300

рубка 450 (стенки), 250 (крыша), 200 (пол, труба)

барбеты 125-75

дымоходы 100-125-75

Котлы: 15 нефтяных («Ярроу»)

Турбины: 4 активно-реактивных («Парсонс»), 2 вала

Мощность механизмов (л. с), скорость хода: 72000 = 28 узлов

Дальность плавания: 1250 морских миль (полным ходом)

В ряде крупных флотов (германский, американский) в начале 10-х гг. активно прорабатывалась идея создания крупного, быстроходного, хорошо защищенного надводного корабля, несущего большое число «минных» (торпедных) аппаратов и условно называемого поэтому «минным линкором». Основная идея подобного корабля состояла в нанесении массированного торпедного удара по колонне вражеских линкоров в дневном эскадренном бою главных сил.

Эта идея была вызвана к жизни фактом быстрого совершенствования в начале XX столетия «самодвижущихся мин», которые получили новые, намного более сильные двигатели, механизмы устойчивости на курсе, а также несли значительно более мощный боевой заряд. Существенное повышение скорости, дальности действия и эффективности торпед сопровождалось резким ростом их размеров и веса, что ограничивало их применение на эсминцах. Поэтому предполагалось, что крупный броненосный корабль за счет отказа от всей тяжелой артиллерии мог быть оснащен значительным количеством бортовых подводных торпедных аппаратов и защищен особо толстой броней (борт до 400 мм КЦ). Высокая скорость, превышающая эскадренный ход колонны противника, должна была позволить «минному линкору» приблизиться к ней на дистанцию 10–15 кб и скрытно произвести прицельный залп по площадям с особо высокой плотностью «веера». Подобный одновременный залп 40–50 торпед (или даже вдвое более мощный при использовании пары подобных кораблей) практически неизбежно должен был привести к серии попаданий в линейные корабли противника, что, как минимум, могло сопровождаться тяжелыми повреждениями многих из них и, как следствие, потерей инициативы в бою. В качестве меры оборонительного характера против неприятельских легких крейсеров и эсминцев «минный линкор» предполагалось вооружить 10–12 7"-8" орудиями в поворотных башнях с большими углами обстрела. На гребне тогдашнего быстрого развития торпедного оружия — роста скорости, мощности, дальности и совершенствования методов торпедных стрельб — корабль подобной концепции новаторски вписывался в схему дневного боя линкоров, и мог стать неплохим подспорьем для тактического маневрирования линейной эскадры в сражении. Даже сам по себе выход в скоротечную торпедную атаку двух подобных кораблей означал необходимость немедленной смены курса для неприятельской колонны, что неизбежно сопровождалось для атакующей стороны целым рядом важнейших преимуществ — временной потерей противником инициативы, ВИРа, необходимостью новых серий пристрелки и т. п. Хорошо бронированный «минный линкор» мог не опасаться артиллерийского огня неприятельских легких крейсеров, прикрывающих линейные корабли, а также вспомогательного калибра последних. Что касается тяжелых орудий линкоров, они не представляли неизбежной угрозы как из-за их участия в артиллерийском бою главных сил, так и по причине относительной медленности стрельбы, трудности быстрого переориентирования и пристрелки к внезапно появившейся быстроходной цели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: