Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В понимание МГШ боевой схемы линейного корабля была «положена следующая идея: наступательные элементы должны быть развиты в высшей мере, которую может дать современная техника и никаких элементов не должно создаваться в ущерб им. Вторая категория элементов должна быть выполнена лишь настолько, насколько это нужно для обеспечения прикрытия элементов первой категории и ни одной лишней тонны не должно быть на них потрачено» [103]. Короче говоря, МГШ вновь ратовал за предельное артиллерийское насыщение корабля. Видимо, «цусимский синдром» еще давал себя знать — основным критерием линкора должна была стать экстремальная мощь его бортового залпа, подкрепленная высокой скоростью хода.

В целом, линейный корабль определялся как «главный тип современного боевого корабля», назначением которого является «вести бой с подобными себе судами противника». При выборе типа главной артиллерии МГШ руководствовался «следующими основными положениями: пробивная способность снаряда должна обеспечиваться на дистанциях больших, чем таковые у вероятного противника; обладать достаточной меткостью, соответствующей вышеуказанной дистанции; меткость должна быть обеспечена на продолжительность всего боя…; орудие должно развивать наибольшую мощь при наименьшем калибре». За исходный пункт была принята дистанция, которая при тогдашнем состоянии техники «позволяла остановиться на дистанции в 100 кабельтовых». Поэтому орудие будущего линкора должно было удовлетворять условию бронепробиваемости «брони, равной по толщине калибру орудия на дистанции 100 кб при нормальном ударе». Рассмотрев характеристики современных 14", 15" и 16" орудий, МГШ пришел к выводу, что при «при соблюдении почти тех же баллистических данных преимущество остается за 16" орудием».

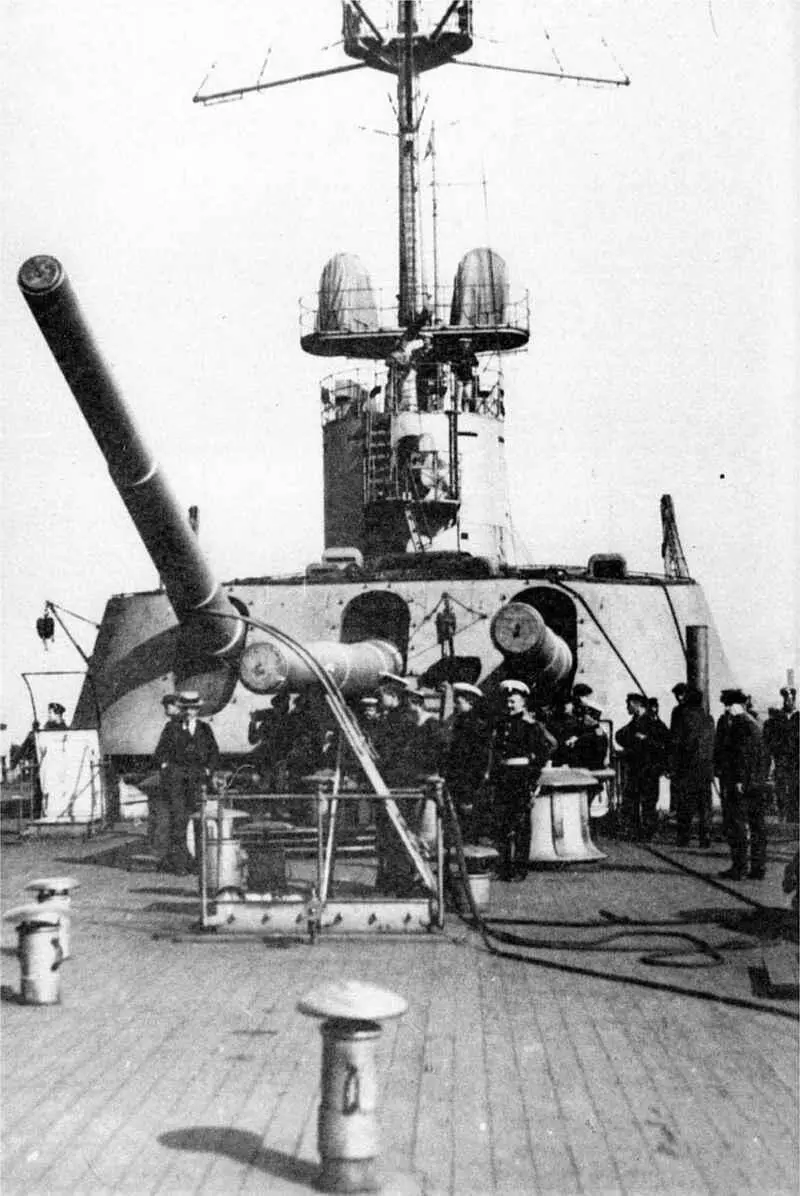

Поверка смонтированной кормовой башни 12"/52 орудий на линейном корабле «Гангут», 26 июня 1914 г. Успешные эксперименты в области создания трехорудийных установок тяжелых орудий напрямую обуславливали высокую артиллерийскую насыщенность русских дредноутов и служили стимулом для совершенствования типа линкора с большим числом тяжелых орудий.

РГАКФФД, СПб # А14/2600.

При сравнении мощности бортового залпа из орудий каждого калибра, она была принята равной при восьми 16" орудиях, десяти 15" оруднях и двенадцати 14" орудиях. Сделав это сравнение, МГШ так резюмировал свой выбор в отношении главной артиллерии:

«…так как артиллерийская мощь на судах, как элемент положительный, должна быть развита в возможно большей мере, так как каждое отдельное 16" орудие во многом превосходит 14" и так как на наших дредноутах уже установлено по 12 орудий главной артиллерии независимо от калибра (на типа «Севастополь» 12 12" орудий, на типа «Наварин» 12 14"), то на понижение числа орудий ни в коем случае идти нельзя, а потому на следующей серии линкоров должно быть установлено 12 16" орудий, изыскав экономию веса в размещении орудий в башнях и понижении некоторых излишних требований, предъявляемых к механизмам башенных установок, раз корабль из-за оперативных соображений ограничен водоизмещением. Таким образом, Генеральный Штаб останавливается для орудий на 16" калибре…».

При разработке заданий для снарядов будущего линкора МГШ остановился лишь на двух типах снарядов — бронебойном и фугасном, расценив полубронебойные как не имеющие возможности «в полной мере выполнить назначение как первых так и вторых», и поэтому являющихся «лишь грузом, уменьшающим боевую мощь корабля». Основные требования, предъявляемые к бронебойному снаряду, состояли в способности к пробиванию им на основной боевой дистанции, не раскалываясь, главной бортовой брони «толщиной равной калибру данного снаряда, рассчитанной для нормального удара», и всех тех переборок, «которые снаряд может встретить до момента действия трубки». Фугасный снаряд предназначался для внесения возможно больших разрушений в непосредственной близости к месту его попадания. Толщина его стенок определялась величиной, «достаточной для того, чтобы на дистанции решительного боя в пределах некоторых углов встречи голова снаряда вошла бы в броню, равную по толщине калибру снаряда, настолько, чтобы оставшаяся толщина брони пробилась бы головой от действия фугаса». Длина фугасного снаряда, для повышения его объема, и, соответственно, наибольшего увеличения веса его разрывного заряда, определялась лишь условием правильности его полета, то есть снаряд должен был иметь максимально допустимую длину. И бронебойный, и фугасный снаряды для усиления бронепробиваемости предполагалось снабдить наконечниками.

Новый важный шаг планировалось сделать в размещении орудий главного калибра в башнях. Вот выдержка из «Основных заданий», где говорится об этом:

«Для дредноутов нашего флота до сих пор были приняты трехорудийные башни. Башни этого типа дали возможность установить на наших кораблях по 12 орудий крупного калибра. Но уже на последних наших кораблях мы пришли, по-видимому, к предельному, для Балтийского моря, рациональному водоизмещению при существующих оперативных требованиях. Таким образом, установить 12 16" орудий в четырех трехорудийных башнях не представляется возможным. Из этого следует изыскать другой способ размещения орудий в башнях. Французское государство перешло к четырехорудийным башням. Устройство четырехорудийных башен самостоятельного наведения каждого орудия по-видимому, не даст достаточной экономии в весе и кроме того, размеры башни по ширине настолько возрастают, что установка ее на судах с фиксированными размерениями не представляется возможным. Поэтому казалось бы наиболее правильным перейти к установке четырехорудийных башен, установив в них по два орудия на одном станке. Настоящая установка должна дать значительную экономию, что даст возможность на будущих линейных кораблях установить три четырехорудийные башни типа двустволок».

Условия, выработанные для четырехорудийной установки 16" орудий, должны были удовлетворять следующим требованиям. Башня в целом должна была представлять собой цель наименьшей поражаемости при падении снарядов под углом в 10°. Вся работа башенных механизмов предусматривала бесперебойное выполнение всех операций при крене до 3°. К наведению были предъявлены следующие требования: максимальный угол подъема орудий составлял 18°, причем допускалось, что при стрельбе в пределах свыше 15° орудие становилось на определенный угол заряжания. Максимальная угловая скорость вертикального и горизонтального наведения составляла 3°. При одновременном выстреле из крайних орудий угол поворачивания всей башни не должен был составить более 2°. Скорость заряжания должна была обеспечивать не менее трех выстрелов в минуту из каждого орудия при условии боевой стрельбы. Заряды должны были храниться в нижних погребах, а снаряды в верхних, так же, как это было предусмотрено в проекте трехорудийной 14" башни линейного крейсера «Измаил». В пределах от наименьшего угла снижения до угла возвышения в 15° заряжание требовалось производить при любом положении орудия, не прерывая наводки. Хранение запасных снарядов и зарядов в башне не допускалось. В каждой башне предусматривалась установка приборов управления огнем от командира башни к наводчикам и базисный дальномер с наибольшей возможной базой. Прицелы предусматривались перископические, защищенные от действия осколков крупных снарядов, с наибольшим увеличением 12 крат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: