Сергей Кара-Мурза - Куда идем? Беларусь, Россия, Украина

- Название:Куда идем? Беларусь, Россия, Украина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Эксмо»,

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-35865-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Куда идем? Беларусь, Россия, Украина краткое содержание

В этой книге показано, как пережили кризис 90-х годов и 2000—2007 годы народы и хозяйства Беларуси, России и Украины. Главные характеристики жизни трех наших стран, представленные в форме графиков, показывают, что с середины 90-х годов в каждой из них реализуется свой, отличный от других, проект восстановления и развития. Это сравнение поучительно. Опыт братских народов позволяет лучше понять перспективы доктрин правительств трех государств, побуждает задуматься о нашей общей судьбе. Книга дает основу для мысленного диалога ее читателей по разные стороны «границ», показывает возможность альтернатив. По-новому видится и предыстория нашего кризиса.

Куда идем? Беларусь, Россия, Украина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разрыв цен в ходе реформы быстро достиг огромных масштабов — в России он уже в 1992 г. стал двукратным — за 1992 год цены на сельхозпродукцию выросли в 8,6 раза, а на покупаемую селом продукцию и услуги — в 16,2 раза. К 2001 г. разрыв составил 4,2 раза. В целом только за 1992-93 гг. закупочные цены на мясо в России возросли в 45 раз и на молоко в 63 раза, а на бензин в 324 раза, на трактор К-700 в 828 раз и на трактор Т-4 в 1344 раза! Разрыв в ценах продолжал расти и после 2000 г. В 2006 г. цены сельскохозяйственных производителей выросли на 4,3%, а цены на промышленные товары в среднем на 10,4%.

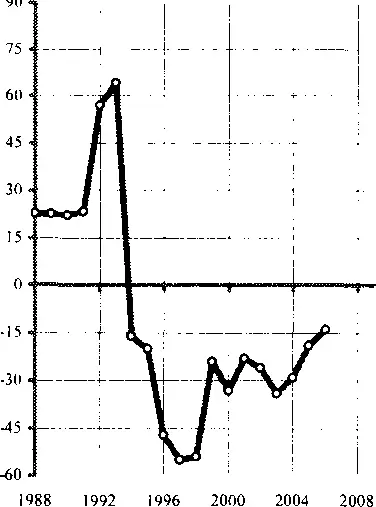

В результате некоторые отрасли сельского хозяйства на долгое время стали убыточными и производство в них сворачивалось. Вот пример: в 1992—1993 гг. в России рентабельность животноводства резко повысилась, что способствовало растаскиванию скота из сельскохозяйственных предприятий в личные подворья. Затем в течение одного года рентабельность была снижена до беспрецедентного уровня, что и привело к резкому снижению поголовья скота и уровню производства в животноводстве (рис. 5-11).

Рис. 5-11. Рентабельность продажи сельскохозяйственными предприятиями крупного рогатого скота на убой в России, %

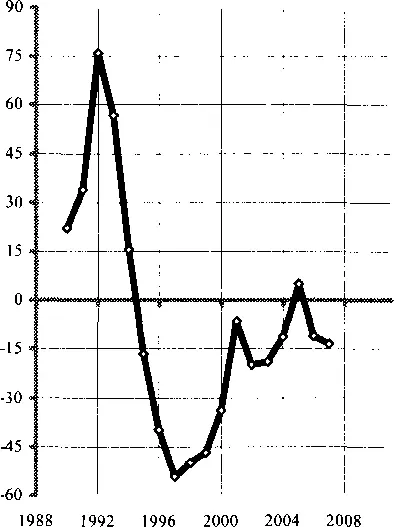

Рис. 5-12. Рентабельность животноводства на Украине, %

Аналогичная картина наблюдалась на Украине. Здесь рентабельность животноводства уже 13 лет остается отрицательной (рис. 5-12).

Рентабельность животноводства в сельскохозяйственных организациях Беларуси составляла в 1990 г. 42,3%, в 1993 3,6%, а в 1995 г. -7,9%. Столь глубокого провала, как в России и на Украине, здесь не произошло, в 1998 г. животноводство еще было умеренно убыточным (-4,3%), потом вышло на рентабельный уровень.

Материально-техническая база сельскохозяйственного производства

Изменение в ходе реформы экономических условий деятельности сельскохозяйственных предприятий подорвало воспроизводство их материально-технической базы. До этого, особенно начиная с 70-х годов, эта база в СССР развивалась очень быстро — село насыщалось техникой и кадрами, энергетическими мощностями и другими основными фондами. Налаживалась система обеспечения и топливом, и удобрениями, развивались новые отрасли промышленности, производящие нужные для села материалы.

За 1970—1990 гг. материально-техническая база сельского хозяйства в СССР перешла на качественно новый уровень развития. Она обновлялась даже быстрее, чем в промышленности: в 1990 г. ввод в действие новых основных фондов (без скота) составлял в сельском хозяйстве 7%, а коэффициент выбытия 3,3% от наличия основных фондов на конец 1989 г. В промышленности эти показатели были равны 6,0% и 1,8% соответственно.

Основные фонды колхозов, совхозов и-межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий РСФСР выросли с 1970 по 1990 г. в расчете на одного работника: с 3,7 до 27,3 тыс. руб., а в расчете на 100 га сельхозугодий с 19,3 до 129,8 тыс. руб. При этом и в ходе пятилетки 1985—1990 гг. продолжался быстрый рост основных фондов. За эту пятилетку, например, энергетические мощности в расчете на одного работника выросли с 40,3 л.с. до 50,5 л.с. Сводка по Беларуси, России и Украине дана в табл. 5-6.

Таблица 5-6. Фондовооруженность сельского хозяйства Беларуси, России и Украины в дореформенный период

По этим основным показателям советское сельское хозяйство вышло в число высокоразвитых. В 1989 г. в РСФСР на одного работающего приходилось 35,3 киловатт энергетических мощностей, а в Италии в 1988 г. 23 кВт, в Нидерландах 30,5, в Дании 39, в Венгрии 9,5 кВт. Сильно различались энерговооруженность труда в сельском хозяйстве у СССР и США — в США на одного работника приходилось 105 кВт. Но по этому показателю

США резко выпадали из общего ряда высокоразвитых стран — работники там снабжены избыточными энергетическими мощностями. В расчете же на 100 га пашни разница была не так велика — 259 кВт в СССР и 405 кВт в США.

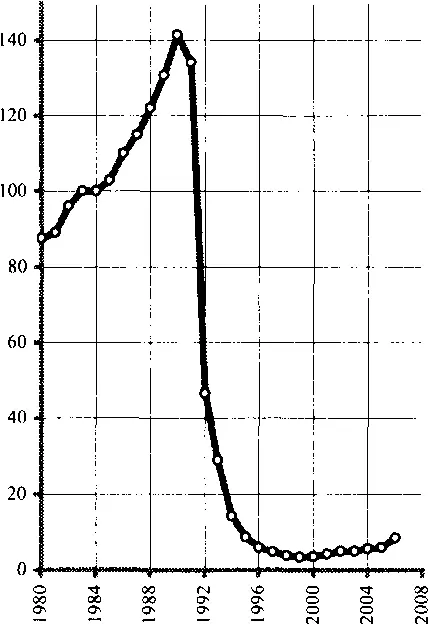

С началом реформы, уже в 1991 г. практически прекратилось обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. В России капиталовложения (инвестиции) в основной капитал сельского хозяйства в ходе реформы уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз и в последние годы остаются в 25 раз более низкими, чем в 1984 г. Динамика этого показателя приведена на рис. 5-13.

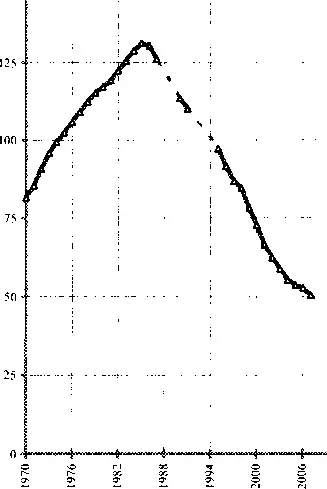

Рис. 5-13. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства России (в сопоставимых ценах, 1984 = 100)

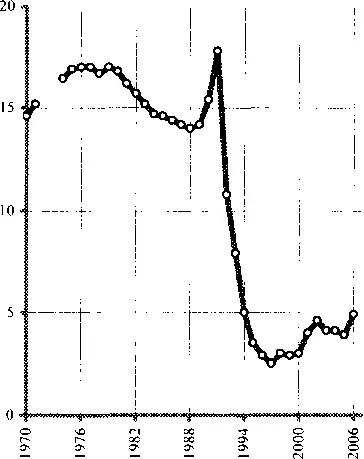

Резко сократились инвестиции в сельское хозяйство и в относительном измерении, как доля от суммы всех инвестиций в основной капитал. В России это изменение показано на рис. 5-14.

Рис. 5-14. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства (в объекты производственного назначения) в России в процентах от всех капиталовложений в народное хозяйство

В Беларуси в сумме всех инвестиций в основной капитал инвестиции в сельское хозяйство составляли в 2006 г. 17,2%. Рост до этого уровня произошел начиная с 2002 года, в 2001 г. они составили 5%. В России инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство составляли в 2006 г. 4,9%. На Украине относительный рост инвестиций в сельское хозяйство также остается незначительным: в 2004 г. они составляли 4,3% всех инвестиций.

Рассмотрим теперь воздействие реформы на состояние основных элементов материально-технической базы сельского хозяйства.

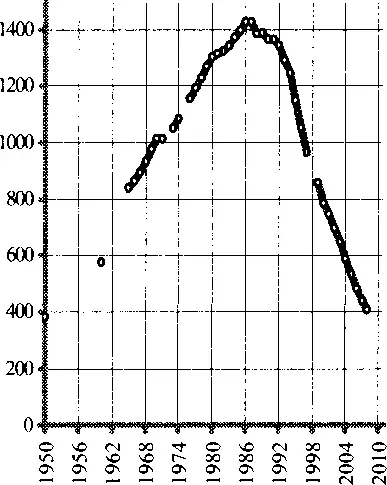

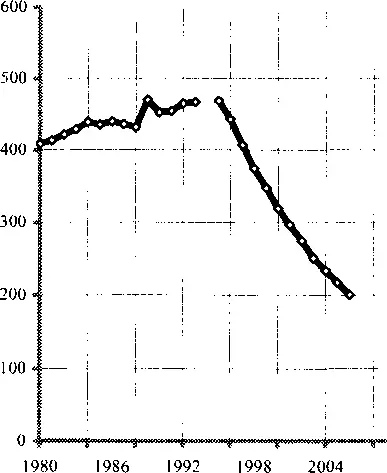

Главная машина на селе — трактор. Динамика изменения тракторного парка в сельском хозяйстве Беларуси, России и Украины представлена на рис. 5-15...5-17.

Рис. 5-15. Парк тракторов в сельскохозяйственных предприятиях Беларуси, тыс. штук

Рис. 5-16. Парк тракторов в сельскохозяйственных предприятиях России, тыс. штук

Рис. 5-17. Парк тракторов в сельскохозяйственных организациях Украины, тыс. штук [44] Примечание: после 1993 г., в отличие от прежних лет, включены тракторы, на которых смонтированы поливальные и др. машины (они составляют около 10% общего числа тракторов).

Интервал:

Закладка: