Сергей Кара-Мурза - Куда идем? Беларусь, Россия, Украина

- Название:Куда идем? Беларусь, Россия, Украина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Эксмо»,

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-35865-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Куда идем? Беларусь, Россия, Украина краткое содержание

В этой книге показано, как пережили кризис 90-х годов и 2000—2007 годы народы и хозяйства Беларуси, России и Украины. Главные характеристики жизни трех наших стран, представленные в форме графиков, показывают, что с середины 90-х годов в каждой из них реализуется свой, отличный от других, проект восстановления и развития. Это сравнение поучительно. Опыт братских народов позволяет лучше понять перспективы доктрин правительств трех государств, побуждает задуматься о нашей общей судьбе. Книга дает основу для мысленного диалога ее читателей по разные стороны «границ», показывает возможность альтернатив. По-новому видится и предыстория нашего кризиса.

Куда идем? Беларусь, Россия, Украина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

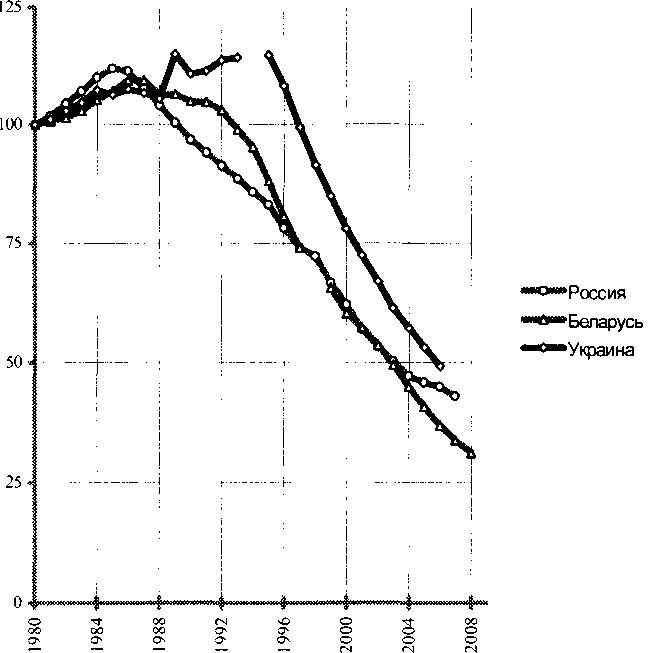

Из рисунка 5-18 видно, что динамика сокращения тракторного парка в России и Беларуси аналогична, стабилизация положения в Беларуси за счет поступления новых машин началась лишь с 2003 года. Но к концу 2007 г. сельскохозяйственные организации Беларуси имели 45,8% тракторов от числа 1990 г., а Россия 32,2%. Надо при этом, однако, учесть, что в Беларуси в число сельскохозяйственных предприятий включаются фермерские хозяйства, а в России статистика их представляет отдельно.

На Украине удалось наращивать тракторный парк вплоть до 1996 г. И хотя затем сокращение парка происходило быстрее, чем в Беларуси и России, это накопленное преимущество перед Беларусью было истрачено лишь в 2005 г.

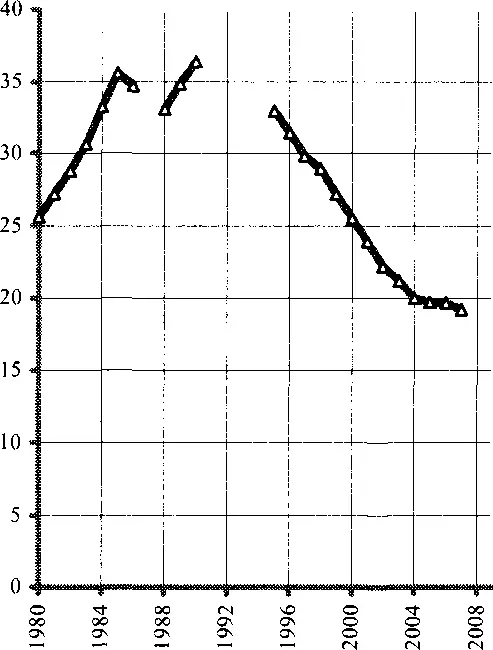

Рис. 5-18. Индексы числа тракторов в сельскохозяйственных организациях Беларуси, России и Украины, 1980 = 100

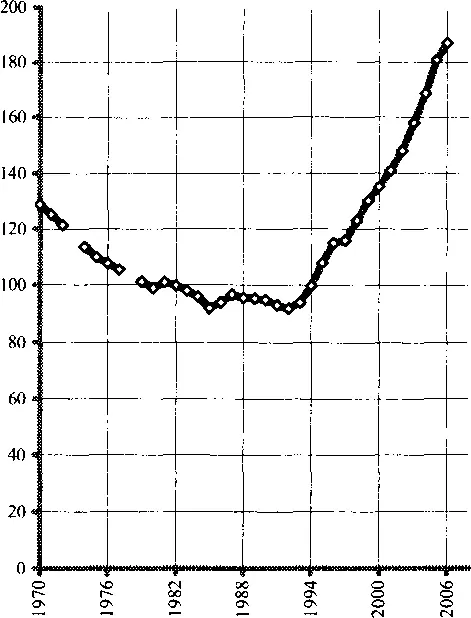

В результате резкого сокращения поставок техники ускорился ее износ и стала быстро расти нагрузка на машины. В 2000 г. в РФ нагрузка пашни на один трактор составляла 135 га, а в 2006 г. достигла беспрецедентной в современном хозяйстве величины — 187 га (рис. 5-19). Если бы не уменьшалась площадь вспахиваемых земель, то в 2006 г. нагрузка пашни на трактор в РФ составила бы 212 га. В сравнимых, причем более благоприятных, почвенно-климатических условиях Западной Европы нормальной является такая нагрузка пашни на трактор: в Великобритании — 13 га, Германии — 8, Италии — 6 га.

Рис. 5-19. Нагрузка пашни на один трактор в сельскохозяйственных организациях России, га/трактор

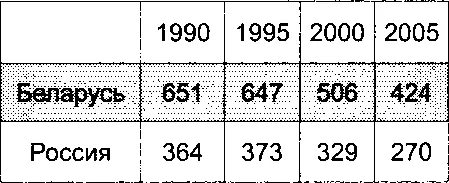

Обеспеченность тракторами сельского хозяйства Беларуси в советское время была намного выше, чем в России. Поэтому здесь нагрузка пашни на трактор и была, и остается более низкой. Число тракторов на 1 га пашни в Беларуси составляло 22 в 1993 г., 19 в 1995, 15 в 2000 г. и 12 в 2005 г. Как менялась нагрузка на трактор в сравнении с Россией, показано в табл. 5-7.

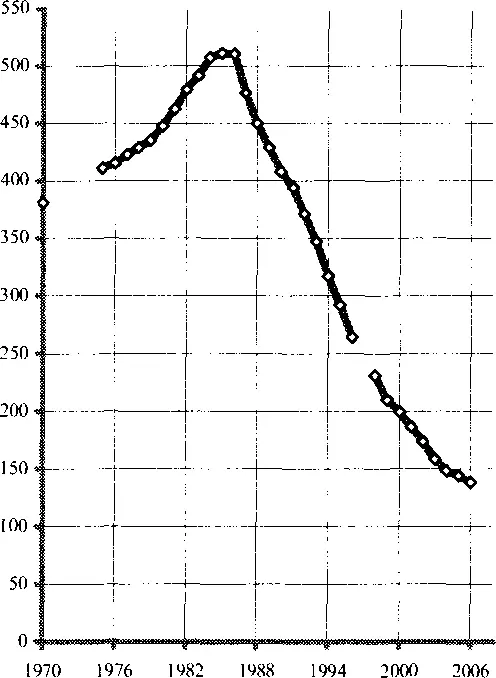

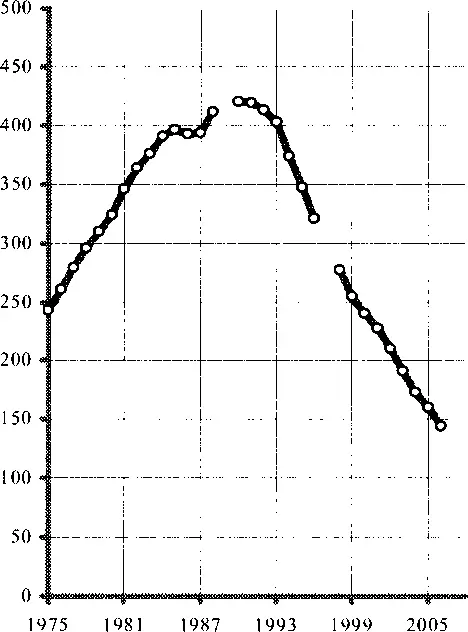

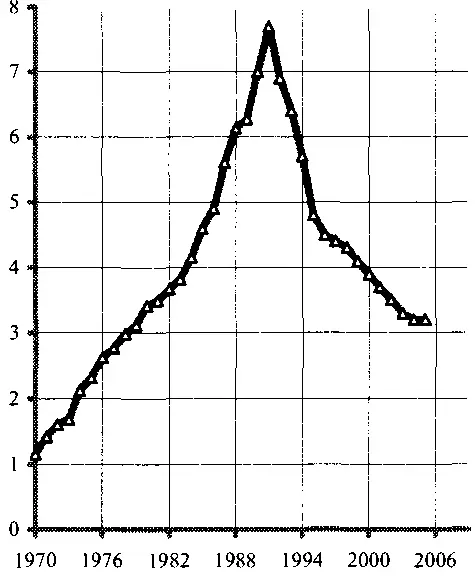

Видимо, примерно так же обстоит дело с комбайнами, статистика их парка имеется для России (рис. 5-20). В середине 80-х годов в хозяйства стали поступать комбайны нового поколения, и общее число их в 1986—1989 гг. сократилось. Но затем оно должно было стабилизироваться, однако реформа вызвала паралич производства (см. раздел 4) и сокращение парка.

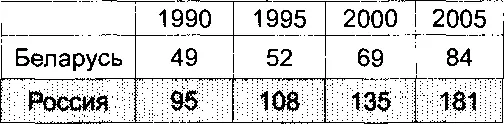

Табл. 5-7. Нагрузка на один трактор в сельскохозяйственных организациях в Беларуси и России, га пашни

Рис. 5-20. Число зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях России, тыс. штук

В каком темпе сокращались энергетические мощности в сельском хозяйстве в ходе реформы, показано в табл. 5-8 и на рис. 5-21 и 5-22. В статистике за 1991- 1994 г. есть пробелы, однако динамика снижения мощностей в годы реформы очевидна. На 100 га посевных площадей в Беларуси имелось в 1990 г. 651 л.с. энергетических мощностей, а в 2005 г. 424 л.с. (65%). В России сокращение гораздо больше — в 2006 г. оставалась лишь треть мощностей 1990 года.

Рис. 5-21. Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций Беларуси, млн. л.с.

Еще более тяжелый удар нанесла реформа по электроэнергетике сельского хозяйства. График рис. 5-23 говорит об огромном откате, о демодернизации сельского хозяйства России. Потребление электроэнергии в сельскохозяйственном производстве главного сектора сократилось в 4,2 раза!

Таблица 5-8. Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций в Беларуси и России, на 100 га посевных площадей, л.с.

Рис. 5-22. Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций России, млн. л.с.

Рис 5-23. Потребление электроэнергии на производственные цели в сельскохозяйственных предприятиях России, млрд. кВт-ч [45] С 2005 г. показатель включает в себя потребление электроэнергии также в отраслях «охота и лесное хозяйство», так что вычленить собственно сельское хозяйство невозможно. Однако доля охоты и лесного хозяйства в общем потреблении электрической энергии мала и не слишком сильно влияет на вид кривой.

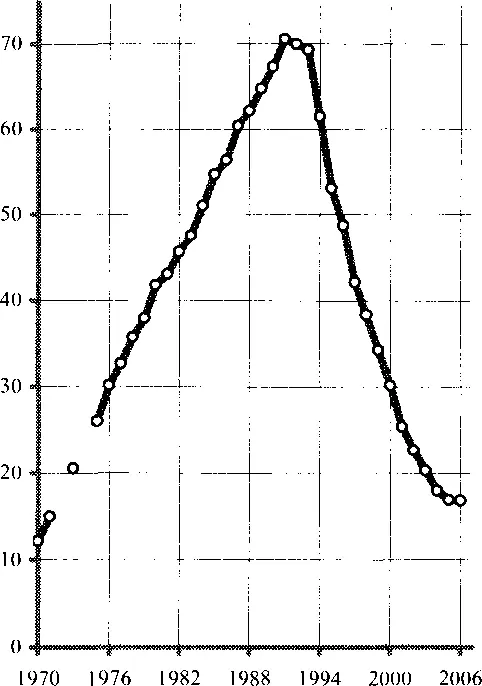

Насколько резко и круто изменила реформа все жизнеустройство сельской местности, видно из динамики суммарного потребления электрической энергии в сельском хозяйстве Беларуси, без выделения использования ее в производственных целях (рис. 5-24).

Поражает разрыв непрерывности, который произошел между 1991 и 1992 годами. Началась новая жизнь.

Важен и второй изгиб кривой — в 1996 г., когда началось торможение инерции спада.

Главный материальный ресурс сельского хозяйства — земля, почва.

Рис. 5-24. Потребление электрической энергии в сельском хозяйстве Беларуси, млн. кВт-ч

Для поддержания ее в плодородном состоянии требуются постоянные усилия, в противном случае почва «дичает». До начала реформы большой и постоянной, хотя и незаметной работой было известкование (а также гипсование) почв — важная операция. О масштабах ее можно судить по тому, что только за три года (1985- 1987) в РСФР было проведено известкование на площади 15 млн. га (всего в России в известковании нуждаются 45 млн. га).

В ходе реформы известкование почвы было почти прекращено. С 1998 г. известкованию подвергается по 0,3—04 млн. га кислых почв в год. В 1990 г. было произведено гипсование 159 тыс. га солонцовых почв, а в 1999 г. 2,9 и в 2006 г. 0,6 тыс. га. В Беларуси в конце 80-х годов известкованию подвергалось ежегодно более 1 млн. га (в 1987 г. 1115 тыс. га). В 2004—2007 гг. все культуртехнические работы, не требующие осушения, проводились на площади от 100 до 700 га.

Прекращены и главные мелиоративные работы — строительство систем для орошения земель и осушения угодий. В 70-е годы были построены крупные оросительные системы, но и в течение 80- х годов вводились крупные площади орошаемых земель, несмотря на активную идеологическую кампанию против мелиорации. В середине 80-х годов на орошенных и осушенных землях производилось 15—16% всей валовой продукции растениеводства РСФСР. В 1990 г. в РСФСР посевные площади на орошаемых землях составляли 5,14 млн. га. Средняя урожайность зерновых культур была здесь 30,5 ц/га при средней по всем площадям 18,5 ц/га. В засушливый 1988 г. разница в урожайности была еще больше — 29 ц/га на орошаемых землях и 14,2 ц/га в среднем на всей площади.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: