Виктор Никеров - История как точная наука

- Название:История как точная наука

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-8153-0260-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Никеров - История как точная наука краткое содержание

Впервые увлекательным и доступным для широкого круга читателей языком изложена статистически достоверная хронология. Она согласуется с традиционной лишь примерно с XIII века нашей эры и начинает все более существенно расходиться с нею по мере углубления в предыдущие века. Представлена эффектная корреляция биографических данных исторических личностей, приписываемых разным историческим эпохам. По астрономическим явлениям скорректированы датировки многих известных исторических событий. Выявлены многочисленные параллелизмы и статистически невероятные совпадения, астрономические парадоксы, нагромождения нелепых с точки зрения математики, физики, химии, геологии и просто здравого смысла фактов. Обсуждается степень легендарности Юлия Цезаря, Чингиз-Хана, Ивана-Царевича, Змея-Горыныча и других исторических личностей. Книга предназначена для всех, кто интересуется историей, а также изучает и изучал эту науку.

История как точная наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Продолжая начатые поиски, исследователи новой хронологии проанализировали и остальные средневековые затмения на интервале 400 — 1600 годы н. э. В результате оказалось, что эффект, обнаруженный для древних затмений, распространяется и на затмения, обычно датируемые 400–900 годами н. э. Это означает, что либо имеется много равноправных астрономических решений и поэтому датировка неоднозначна, либо решений мало (одно-два) и все они попадают в интервал 900 — 1700 годы н. э. Начиная приблизительно с 1000 года н. э., а не с 400 года н. э., как предполагалось ранее, согласование скалигеровских дат затмений, приведенных в каноне, с результатами методики Морозова становится удовлетворительным, и только с 1300 года н. э. — надежным.

Вот некоторые яркие примеры, демонстрирующие «перенос вверх» затмений (и летописей), считающихся «древними».

В «Истории» Фукидида описаны три затмения (триада). Из текста Фукидида однозначно извлекаются следующие данные:

1) затмения имели место в квадрате с географическими координатами: долгота от 15 до 30 градусов, широта от 30 до 42 градусов;

2) первое затмение солнечное;

3) второе затмение солнечное;

4) третье затмение лунное;

5) временной интервал между первым и вторым затмениями составляет 7 лет;

6) интервал между вторым и третьим затмениями составляет 11 лет;

7) первое затмение происходит летом;

8) первое затмение полное — видны звезды, то есть его фаза Ф=12";

9) первое затмение происходит после полудня по местному времени;

10) второе затмение происходит в начале лета;

11) третье затмение происходит в конце лета;

12) второе затмение произошло приблизительно в марте (впрочем, это соображение в список условий можно не включать).

В каноне приведено традиционное решение: 431, 424 и 413 годы до н. э. Однако давно известно, что это решение не удовлетворяет условиям задачи, так как затмение 431 года до н. э. не является полным, вопреки условию 8. Оно было всего лишь кольцеобразным с фазой 10" для зоны наблюдения. Более того, оно нигде на Земле не могло наблюдаться как полное затмение. После обнаружения этого неприятного для скалигеровской хронологии обстоятельства значительное число астрономических работ было посвящено пересчету фазы затмения 431 года до н. э. Для этого вводились различные допустимые поправки с целью приблизить фазу затмения 431 года к 12". Этим занимались астрономы Цех, Хейс, Стройк, Риччиолли, Гинцель, Гофман и др. Все эти попытки оказались безрезультатными. Гинцель писал: «Незначительность фазы затмения, которая, согласно новым вычислениям, оказалась равной 10"… вызвала некоторый шок». Не выполнены и некоторые другие условия задачи. Например, полоса затмения 431 года до н. э. прошла зону наблюдения только после 17 часов местного времени, а по Хейсу даже около 18 часов. Это означает, что условие 9 — «послеполуденное затмение» — удовлетворяется лишь с натяжкой.

Поскольку на интервале 600–200 гг. до н. э. никаких более подходящих астрономических решений астрономы так и не обнаружили, то указанная триада была сохранена, несмотря на неоднократно обсуждавшиеся в научной литературе противоречия этого «решения» с текстом Фукидида. Применение же методики непредвзятого датирования на всем интервале от 900 года до н. э. до 1700 года н. э. обнаруживает, что точное астрономическое решение все-таки существует. Причем таких точных решений только два. Первое было обнаружено Н.А. Морозовым, а второе — А.Т. Фоменко в результате повторного анализа всех античных и средневековых затмений.

Первое решение:

1133 год н. э., 2 августа;

1140 год н. э., 20 марта;

1151 год н. э., 28 августа.

Второе решение:

1039 год н. э., 22 августа;

1046 год н. э., 9 апреля;

1057 год н. э., 15 сентября.

Выполнено даже условие 12. Причем первое затмение оказывается действительно полным, как оно и описано Фукидидом. Таким образом, отказываясь от ограничений, наложенных на астрономов скалигеровской, хронологией, удалось дать ответ на вопрос, давно волновавший астрономов в связи с астрономическими описаниями в книге Фукидида.

Список подобных пересчетов охватывает все подробно описанные «античные» затмения.

Приведем еще примеры. Затмение из «Истории» Т. Ливия (XXXVII, 4,4), сегодня относимое хронологами к 190 или к 188 году до н. э., также не удовлетворяет описанию Т. Ливия. Повторяется ситуация с затмениями Фукидида. При непредвзятом астрономическом датировании обнаруживается единственное точное решение на интервале от 900 года до н. э. до 1600 года н. э. Это решение таково: 967 год н. э.

Аналогично лунное затмение, описанное Т. Ливием (История, LIV, 36,1) и сегодня относимое хронологами к 188 году до н. э., также не удовлетворяет описанию Тита Ливия. В действительности оно имело место в ночь с 4 сентября на 5 сентября одного из следующих лет:

либо в 415 году н. э.;

либо в 955 году н. э.;

либо в 1020 году н. э.

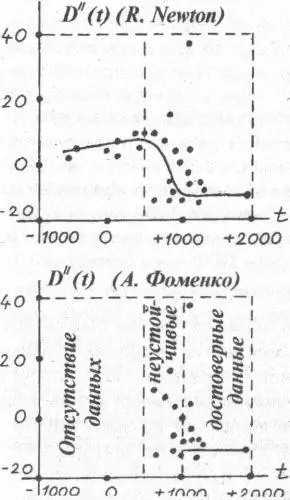

А.Т. Фоменко пересчитал значения D" на основе новых дат древних затмений. Обнаруженный эффект «переноса вверх» дат затмений привел к тому, что многие «древние» затмения отождествились со средневековыми. Это привело к изменению списка характеристик этих затмений, поскольку добавились новые данные. Тем не менее, как показали исследования, прежние значения D" на интервале 400 — 1990 годы н. э. практически не изменились.

Новая кривая для D" показана на рис. 2-14. Получившаяся кривая качественно отличается от предыдущей. На интервале 900 —1900 гг. н. э. параметр D" меняется вдоль плавной кривой, практически горизонтальной, колеблющейся около постоянного значения. Получается, что никакого резкого скачка параметр не претерпевал, всегда сохраняя приблизительно современное значение. Поэтому никаких таинственных негравитационных теорий изобретать не нужно.

Рис. 2-14. Сравнение графиков D", вычисленных Р.Ньютоном и А.Т.Фоменко. Новый график D" никаких разрывов, скачков не имеет и колеблется около постоянного значения.

Разброс значений D", незначительный на интервале 900—1900 гг. н. э., возрастает при движении влево от 900 до 400 года н. э. Это указывает на нечеткость и недостаточность наблюдательной информации, содержащейся в летописях, отнесенных сегодня хронологами к этому периоду. Затем, «левее» 400 года н. э., наступает зона отсутствия наблюдательных данных. От этой эпохи до нас не дошло никаких сведений. Это отражает естественную картину распределения наблюдательных данных во времени. Первоначальная точность средневековых наблюдений была, конечно, невысока. Она нарастала по мере улучшения и совершенствования техники наблюдений, что и отразилось в постепенном уменьшении разброса D".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: