Игорь Додонов - Истоки славянской письменности

- Название:Истоки славянской письменности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2837-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Додонов - Истоки славянской письменности краткое содержание

Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица и как они возникли? Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия? Использовали ли наши предки руны и могло ли у них бытовать слоговое письмо? Действительно ли, как утверждает академическая наука, «Боянов гимн» и «Велесова книга» являются подделками, или же это ценнейшие письменные памятники славянской древности? Отвечая на эти и другие вопросы, автор книги предлагает новый оригинальный взгляд на происхождение славянской письменности.

Истоки славянской письменности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

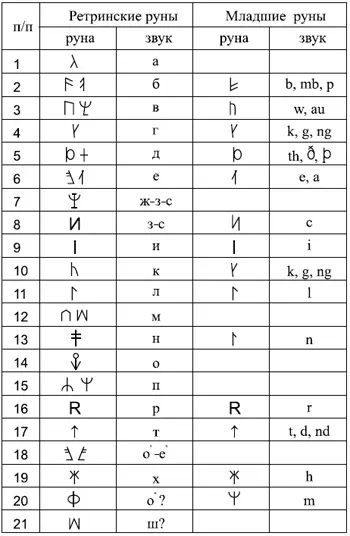

Таблица 2.

Подобный анализ даёт право говорить о родственности датского рунического футарка и славянской ретринской руники. Но говорить о простом копировании младших датских рун неким фальсификатором, внёсшим лишь незначительные изменения для вида, чтобы запутать дело, не приходится. Уж очень велика разница: в общем, около половины ретринских рунических знаков. Поддельщик, как верно замечает А. Платов, должен был очень хорошо быть знаком с тонкостями рунического искусства (II, 9; 364). И это вряд ли мог быть просто случайный человек, это был настоящий знаток.

Но кто же это? Вспомним обстоятельства дела. Итак, сделал находки пастор Самуил Шпонхольц около 1690 года. Затем после его смерти в 1697 году коллекция была продана златокузнецу Пельке. От него она перешла к его зятю, внучатому племяннику пастора Шпонхольца, также Шпонхольцу. Последнему наследовал его сын, тоже златокузнец, Шпонхольц-младший. Он и продал часть коллекции доктору Гемпелю, который опубликовал первое сообщение о ней в 1768 году. Младший брат данного златокузнеца впоследствии подсунул 118 фигурок, бывших, по-видимому, фальшивыми, Яну Потоцкому. Поэтому о коллекции Потоцкого мы речи сейчас вести не будем.

Но кто мог сфальсифицировать коллекцию Маша? Противники подлинности этой коллекции утверждали, что поддельщик скопировал руны книги Клювера либо 1757, либо 1728 года издания (II, 58; 186–187). Правильно. Больше людям того круга, где вращалась коллекция, взять изображения рун было негде. Ведь трудно предположить, что пастор, златокузнецы и даже врач Гемпель, которого также можно объявить фальсификатором, ибо первое сообщение о прильвицких рунах исходило от него, самостоятельно занимались изучением германской руники и были в этом вопросе большими специалистами. Кроме того, заметим, что сам пастор Шпонхольц и златокузнец Пельке отпадают как авторы подделки, так как в их время даже ранней работы Клювера ещё не существовало. Круг сужается. В числе подозреваемых остаются младшие Шпонхольцы и врач Гемпель. Правда, конечно, можно предположить, что пастор или златокузнец Пельке изготовили фигурки без рун, а впоследствии руны нанесли на них для повышения продажной стоимости. В общем, жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. Хотя ведь можно допустить, что фигурки были подлинными, а поддельны только руны на них. Как бы там ни было, «честь» быть фальсификатором рун, как уже указывалось, остаётся за одним из представителей младших Шпонхольцев или Гемпелем. Что касается первых, то все они были златокузнецами. Согласитесь, ремесленник примерно в середине XVIII века, который прекрасно разбирается в германских рунах, читает работы Клювера — это несколько странно. Ещё более странно то, что этот немецкий ремесленник неплохо знает славянскую мифологию. Уже позже, читая руны, специалисты прочли имена: «Радегаст», «Белбог», «Перун-бог», «Велс-бог», «Летеница», «Ящер-бог», «Сива», «Квасура» и др., которые действительно есть в славянской мифологии (II, 9; 374–402), (II, 58; 171). Причём о некоторых образах (Квасура, Сива) заговорили только в наши дни; классические представления о славянских мифах таковые образы не включали. Не только златокузнецы, но даже доктор Гемпель, образовательный уровень которого был, несомненно, более высок, подобными знаниями располагать не могли.

Но, предположим, в рунах Гемпель разбирался, что-то из Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, Саксона Грамматика и Гельмольда знал о славянских богах, и именно он выступил автором подделки. Но тогда «вычислить» его было довольно легко. Остаётся загадкой, почему мекленбургская комиссия, в конце 20х годов XIX века проведшая столь обстоятельное расследование, не вышла на него. И хотя Гемпель был в то время уже наверняка мёртв, на суть дела это не влияло. Более того, достопочтенный врач сам приобрёл большую часть коллекции у Шпонхольца-младшего. Руны в момент приобретения, надо полагать, уже были, потому что меньшую часть коллекции суперинтендант Маш чуть позже покупал у Шпонхольца с руническими надписями на фигурках. Можно ещё предположить, что златокузнец Шпонхольц и доктор Гемпель были в сговоре. Сработали на пару. Обманули бедного, доверчивого Маша, который затем купил у Гемпеля его часть коллекции. Денежки от столь удачно обстряпанного дельца — пополам. Налицо «преступное сообщество, именуемое в народе шайкой». И комиссии в таком случае докопаться до истины было значительно труднее.

Противникам подлинности ретринских рун можно выдвинуть и такой аргумент: «Если менее чем тремя десятками лет позже младший брат златокузнеца Шпонхольца смог со своими помощниками изготовить фигурки с руническими надписями, которые князь Потоцкий принял за подлинные, то почему этого не мог сделать ранее старший из братьев». Ответим на данный довод сразу: в 90х годах XVIII века, когда покупал свою коллекцию Потоцкий, у фальсификаторов была под рукой работа их земляка Маша с прекрасными гравюрами художника Вогена. Особых знаний ни в области рунологии, ни в области славянской мифологии уже не требовалось. Вокруг древностей славян существовал сильный ажиотаж. Так что деньги, можно сказать, сами «шли в руки», прояви лишь чуточку старательности и фантазии. Тридцатью годами ранее ничего этого не было. Условия были другие.

В отношении же прочих аргументов противников подлинности прильвицких богов и надписей на них кроме того, что уже заметили по ходу изложения, скажем: чтобы допустить поддельность коллекции Маша, надо сделать слишком много допущений из разряда «вот если бы да кабы». А это само по себе наталкивает на мысль, что гораздо правдоподобнее считать коллекцию подлинной.

И тогда можно весьма просто объяснить совпадения с датскими рунами. Дело в том, что ещё в 808 году Ретру взял приступом Готфрид Датский, тот самый, что убил князя ободритов Годлава, отца Рюрика (ставшего потом новгородским князем, основателем династии Рюриковичей). А. И. Асов полагает, что с тех пор в Ретре жило немало датчан, постепенно ославянившихся (II, 9; 364). То есть у датчан реты могли позаимствовать руны вообще, частично изменив их со временем. Но они могли иметь свои руны ко времени прихода датчан. Тогда славянские руны просто испытали сильное влияние датских. Можно говорить и об изначальных общих корнях в древности (о чём упоминалось выше). Этими общими корнями объясняются элементы сходства, различия обусловлены долгим временем самостоятельного развития рунической письменности у каждого из народов. Наконец, возможно допустить, что скандинавы заимствовали у славян. Но заимствование это, если оно имело место, должно было быть гораздо ранее IX века нашей эры. Заимствовать должны были не скандинавы, а германцы вообще. Однако здесь мы вступаем в полосу абсолютно голословных предположений, ничем не подтверждающихся. Поэтому просто вернёмся к прильвицким находкам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: