Лев Сонин - Тайны седого Урала

- Название:Тайны седого Урала

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3368-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Сонин - Тайны седого Урала краткое содержание

Священные Рифейские горы Гиперборейского Севера, Каменный Пояс, за которым открываются «незнаемые» просторы Югорского лукоморья. Таков Урал в преданиях старины. В его истории слились воедино саги викингов о легендарной Биармии, летописные повествования о русских землепроходцах, волшебные сказы о Хозяйке Медной горы. Истинным средоточием тайн, сокровищницей России предстает Урал и на страницах этой книги. Ее автор, екатеринбургский писатель Лев Сонин рассказывает о секретах древних пермских рудокопов и об уральских самоцветах, о Ермаке и о Строгановых, о первоосвоителях сурового и прекрасного горного края…

Тайны седого Урала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А меха отсюда шли великолепные, высокосортные шкурки куниц, соболей, горностаев, белок. Ведь по тем временам мало сказать, что за них многие готовы были платить любые деньги. Эти шкурки сами были деньги. Русская куна (мера ценности вещи) ведь происходит от слова-понятия «куница». От него происходит и другая русская мера ценности — гривна. «Именем гривны означалось известное число кун, некогда равное ценою с полуфунтом серебра» (Н. М. Карамзин). Кстати, Н. М. Карамзин упоминает и о немалом потоке серебра, который тек к удачливым ушкуйникам и сборщикам дани от пермских и югорских племен: «…Новгород серебром и мехами собирал дань в Югре…»

Новгородцы, суздальцы булгары: схватка за Урал

Но недолго новгородцы монопольно брали обильную, богатую дань с пермских и югорских племен. Прослышав о тамошнем серебряном и меховом изобилии, стекающемся только в новгородские закрома, порешили урвать хотя бы часть этого добра и охочие до чужого имущества волжские булгары. Набирающие силу северные русские княжества тоже стали снаряжать свои дружины, чтобы поживиться вожделенными мехами.

Первая фаза борьбы между ними за заволоцкие дани длилась около ста лет, вплоть до татаро-монгольского нашествия.

Около ста лет подряд в летописях русских натыкаешься то на строчки, рассказывающие о схватках североуральских народов с новгородскими, булгарскими, суздальскими ратями, то на сообщения о битвах этих ратей между собой — за «право» грабить не им принадлежащие земли. И так вплоть до поры, когда всем им, мелким ворам по сравнению с налетевшей огромной бандитской татаро-монгольской армадой, пришлось покорно склониться перед волей сильнейшего, отдать ему и свои грабительские доходы.

Но вернемся к началу этого столетнего периода.

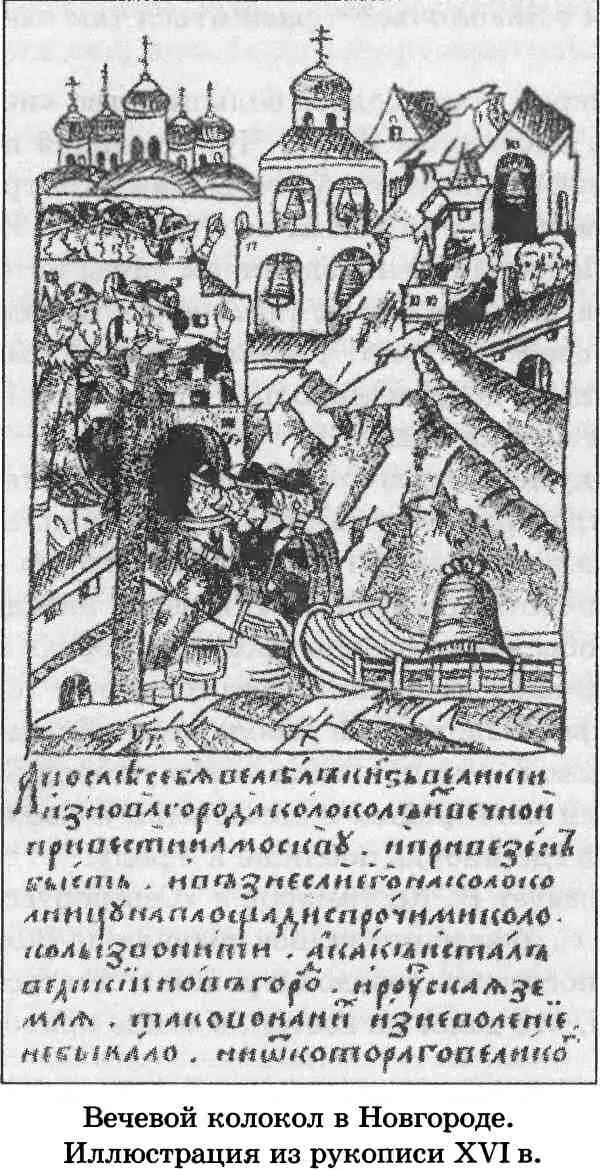

Граждане Новгорода быстро освоились со своим «правом» быть господами — распорядителями жизнью и имуществом жителей крайнего северо-востока Европы. Вот, к примеру, сообщение в летописи о налете новгородских удальцов на Югру в 1157 году. Написано о том буквально несколько слов всего. И сказано все как-то по обыденному, как о совершенно будничном, рутинном факте. Из написанного можно понять, что собрались новогородские обыватели, поговорили, посокрушались, мол, не хватает им деньжат на попить-поесть-одеться, ни даже чего любимой подарить. А где деньжат раздобыть? Не работой же, в самом-то деле! Тут и надумали (сами себе, кстати, — без посадника, тысяцкого, без князя, и тем наипаче — без веча {1} 1 В Новгороде, как известно, тогда существовала демократическая система правления. Высшим органом власти города являлось вече — общее собрание граждан. Одной из прерогатив веча было назначение правителя города — князя, который обладал военной и судебной властью. Князь правил в городе через посадника (помощника по административным делам) и тысяцкого (помощника по военным делам). Поначалу помощниками князю были люди, пришедшие с ним либо присланные великим киевским князем. Но в 1126 году, после смерти Владимира Мономаха, новгородцы уперлись и настояли на выборах посадника самим, чем впоследствии очень гордились. И дорожили. Ибо он стал слугой веча, а не князя. В 1156 году в Новгороде был впервые выбран и свой епископ, который потом только утверждался митрополитом. Интересная деталь из взаимоотношений правителя-князя и города. Новгородцы мелочно старались не дать князьям укорениться в своих владениях. Они в договорах (рядах) с князьями оговаривали, что ни князю, ни его семье, ни людям нельзя было покупать имущество в Новгородской земле, заводить села и слободы, принимать людей в заклад. Боясь отпадения или захвата Заволочья, новгородцы старались не допустить прямых отношений князя с этой обширной и богатой областью и требовали в договорах, чтобы князь отдавал свои заволоцкие сборы на откуп новгородцам.

) прогуляться в Заволочье {2} 2 Новгородская земля в XII–XV веках (вокруг города) делилась на 5 пятин-областей: Водскую, Обонежскую, Деревскую, Шелонскую, Бежецкую. За пятинами Обонежской и Бежецкой простиралась на северо-восток волость Заволочье, или Двинская земля. Она находилась за волоком, обширным водоразделом, отделяющим бассейны Онеги и Северной Двины от бассейна Волги. Бассейном Вычегды и ее притоков определялась Пермская земля. За Двинской землей и Пермью находилась волость Печора, по обеим сторонам реки этого имени, а по ту строну северного Уральского хребта — волость Югра. (По В. О. Ключевскому: Курс русской истории. М.: Мысль, 1987.)

, разжиться там слегка мехами и серебром.

Так примерно и затевалось большинство «неплановых», так сказать, набегов на Югру. Чувствовался во всем этом почерк учителей-викингов. А чтобы совесть за грабеж не терзала, придумали себе молодцы незатейливое объясненьице: мол, тот трудолюбивый народ, плоды труда которого мы отнимаем, — и не люди вовсе, так, нехристи-самоядь, кто и жить-то на свете достоин, только чтобы кормить-одевать умных, светлых, добрых молодцев христианских.

Такая вот логика жизни.

В 1174 году несколько сот новгородских жителей, собравшись однажды, пришли наконец к рациональной мысли: накладно, каждый раз отправляясь в Югру за добычей-данью, затем переться многие сотни верст назад по рекам и волокам, чтобы сбыть на новгородских торгах нахапанное. Они решили: надо уменьшить расстояние от товара до торга. А поскольку Заволочье к городу не приблизишь, то естественный вывод — приблизить к нему город. Задумано — сделано. Сели новгородцы в свои ладьи и поехали ставить новые города где-нибудь поближе к Уралу.

Как повествует Н. Костомаров в «Северорусских народоправствах», «…они направились сначала по Волге, затем по Каме, здесь поставили городок и решили остаться. Но тут услышали они, что далее на восток, в земле привольной, богатой и укрытой лесами, живут вотяки (удмурты). На Каме же жить было небезопасно, большая река — большой путь. И отправились новгородцы вверх по Каме, вошли в реку Челец и стали жечь и разорять вотяцкие жилища, укрепленные земляными валами. Жители разбегались. По реке Чепцу завоеватели вошли в реку Вятку и, проплыв по ней пять верст, увидели на высокой горе Болванский городок. Взять его было трудно. Новгородцы, однако, положили себе не пить и не есть, пока не завоюют городка. Случился день Бориса и Глеба. Новгородцы стали призывать на помощь этих святых. Святые помогли им. И городок был взят. Множество вотяков было побито, остальные разбежались. Русские построили здесь церковь Бориса и Глеба и назвали городок Никулинцем. Из устья Камы те, кто не остались в этом городе, поплыли вверх — и опять-таки с именем Бориса и Глеба напали на черемисский городок Каршаров. Покорили его и назвали Котельничем. Пошли дальше и в устье реки Хлыновцы основали город Хлынов» (позднее он стал Вяткой, а еще позднее — Кировом. — Л.С. ). Н. М. Карамзин к этому добавляет: «…Россияне, с удовольствием приняв к себе многих двинских жителей, составили маленькую республику, особенную, независимую в течение двухсот семидесяти осьми лет, наблюдая обычаи новгородские (заметим в скобках — в том числе и славный обычай обирать аборигенов. А вот этого им простить обитатели Новгорода не могли, не потому, что обирали, а потому, что перехватывали новгородскую добычу. — Л.С. )… Чудь (финские племена, жившие от Зауралья до Скандинавии), вотяки (удмурты), черемисы (марийцы) хотя набегами беспокоили их, но были всегда отражаемы с великим уроном…» Не менее аборигенов им старались досадить и новгородцы, по причине, выше уже поясненной. Еще бы новгородцам не возмущаться!.. Новопоселенцы сразу же стали претендовать на добрый кусок ставшей им уже привычной заволоцкой добычи. Да и чудь с вотяками, оказавшись между двух огней, стали отчаянно сопротивляться всем сборщикам дани. Летописи сохранили отчеты о двух подряд не удавшихся походах новгородских обирал — в 1183 году, когда погибло около ста неудачливых искателей золотого руна, и в 1187 году, когда, едва отдышавшись от войн на своих западных границах, новгородцы смогли собрать сильную карательную экспедицию в дальние пермские, печорские и югорские пределы. Но и из этой рати посчастливилось вернуться только восьмидесяти человекам, чудом оставшимся в живых. Видимо, насмерть стали стоять и так-то ранее не слишком покорные данники. Им было отчего ожесточиться. Именно в ту пору на их исконные земли стали претендовать кроме названных еще Два желающих поживиться на них хищника — булгары и суздальцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: