Владимир Перов - Штурмовики Красной Армии

- Название:Штурмовики Красной Армии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Перов - Штурмовики Красной Армии краткое содержание

На основе анализа архивных материалов руководящих органов страны, Генерального штаба и Центральных управлений РККА, организаций ВВС и оборонной промышленности в первом томе «Штурмовики Красной Армии» детально рассмотрен процесс формирования облика самолета поля боя, самолета-штурмовика в период, предшествовавший Великой Отечественной войне. В книге показывается, как на этот процесс влияли взгляды на характер будущей войны, достижения в области самолетостроения и создания моторной базы в СССР, традиционных и оригинальных видов авиационных вооружений, характерных особенностей развития целей на поле боя. Подробно изложена история создания более 100 типов самолетов штурмовиков в СССР. Анализируются положительные результаты и явные промахи. Материалы по целому ряду самолетов публикуются впервые. Наиболее полно излагается история создания бронированного штурмовика БШ-2 (Ил-2). Анализируется облик оптимального самолета-штурмовика для условий боев на Восточном фронте. Показывается, что ряд советских опытных самолетов-штурмовиков в достаточной мере отвечал требованиям этого облика. Содержание книги отличается от общепринятого в исторической литературе «контрастного черно-белого» изложения. Книга содержит свыше 200 снимков, схем и рисунков, часть из которых публикуется впервые.

Штурмовики Красной Армии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом, определившееся боевое значение и техническое развитие ВВС переводило их

«из оружия вспомогательного назначения, которое они по существу занимали до сих пор, на роль самостоятельного рода войск».

Предполагалось, что с началом войны вся наличная боевая авиация Красной армии в оперативном взаимодействии с другими родами войск, «особенно с мото-механизированными соединениями, стратегической конницей и морскими силами», будет массироваться для самостоятельных действий по завоеванию господства в воздухе, дезорганизации тыла противника, срыва мобилизации и сосредоточения его войск, а также для уничтожения его морского флота.

В соответствии с этими задачами тяжелая и другие виды авиации организационно сводились в крупные соединения, обеспечивающие по своему боевому составу и средствам управления самостоятельное решение оперативных задач.

Американский штурмовик «Валти А-11»

Легкобомбардировочная и штурмовая авиация Красной армии сводились в авиабригады в составе 3–4 эскадрилий (включая истребители), предназначенные главным образом для решения таких самостоятельных задач

«как разрушение аэродромов и разгром воздушных сил противника, разрушение железнодорожных узлов, мостов, складов и уничтожение живой силы на поле боя».

Истребительная авиация,

«помимо органичного включения ее в воздушные соединения как средство непосредственной обороны боевой авиации, в составе бригады отдельных эскадрилий, обеспечивает господство в воздухе на важнейших оперативных направлениях и во взаимодействии с другими средствами ПВО обороняет тыловые районы и пункты».

Тяжелобомбардировочная авиация сводилась в воздушные корпуса.

Войсковую и корабельную авиацию предполагалось

«содержать в виде отдельных отрядов и звеньев для производства тактической разведки, корректировки артогня, связи и ПВО».

Кроме этого,

«для решения стратегических задач» авиация могла сводиться «в воздушные армии из всех видов и родов авиации, имея в составе такой армии 3–4 корпуса тяжелобомбардировочной авиации, 2–3 бригады легко-бомбардировочной и штурмовой авиации, 2–3 бригады истребителей».

Согласно доктрины главной задачей воздушной армии Красной армии являлось

«одновременное действие на всей глубине определенной полосы, указанной для данной воздушной армии».

Принятие доктрины ВВС вполне обеспечивало успешное выполнение авиацией боевых задач в глубокой наступательной операции, разработка теории которой была практически полностью завершена Генеральным штабом Красной армии к середине 1935 г.

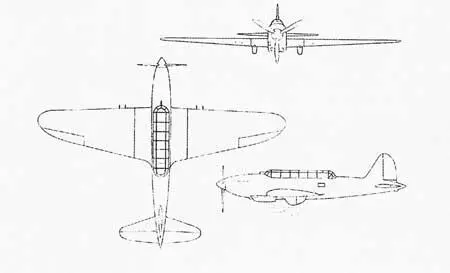

Схема дальнего штурмовика-разведчика с М-34ФРН П. О. Сухого

Основные положения глубокой наступательной операции во всей широте впервые проверялись осенью 1935 г. (с 12. 09 по 15. 09) в Киевском особом военном округе во время маневров.

На маневрах в присутствии военных специалистов ведущих мировых держав был осуществлен прорыв обороны противника пехотой при поддержке тяжелых танков, ввод в прорыв под прикрытием дымовой завесы крупной танковой группы, поддержанной штурмовиками, а затем окружение и уничтожение кавалерийского корпуса противника.

Кроме этого, в тыл «синим» с самолетов было десантировано 1200 парашютистов, которые после приземления организовали круговую оборону и обеспечили высадку с транспортных самолетов посадочным способом еще 2500 бойцов с вооружением и техникой…

Сравнительная оценка тактико-технических данных самолетов-штурмовиков, являвшихся модификациями самолетов-разведчиков и истребителей, проведенная к середине 30-х годов советскими военными авиаспециалистами, послужила толчком к развитию идеи «войскового самолета», который обеспечивал бы решение основных боевых задач глубокой наступательной операции.

Предполагалось, что на основе базового самолета «войскового типа» будут созданы боевые машины, способные решать задачи дальнего разведчика, корректировщика артиллерийского огня, легкого бомбардировщика и дальнего штурмовика.

28 июня 1935 г. Начальник УВВС КА Я. И. Алкснис утвердил разработанные специалистами НИИ ВВС тактико-технические требования «к войсковому самолету общего назначения» в двух вариантах: разведчик-корректировщик и штурмовик.

Согласно ТТТ разведчик-корректировщик должен был вести «разведку визуально-фотографическую и фотографическую и корректировку огня своей артиллерии», а штурмовик — выполнять атаку наземных целей.

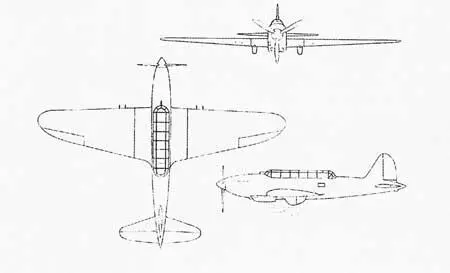

Схема дальнего штурмовика-разведчика ОКБ-31 С. А. Кочеригина

При этом для разведчика-корректировщика требовалось предусмотреть «лучший обзор летчику-наблюдателю для разведки малых целей на всяких высотах днем и ночью», а

«установка пулеметной батареи» на штурмовике «должна давать возможность обстрела целей, лежащих впереди самолета с высоты 50–100 м на максимальной горизонтальной скорости полета у земли».

Кроме этого,

«особым свойством всех этих самолетов должно быть обязательное выдерживание минимальной заданной посадочной скорости и очень малого разбега при старте, так как самолет, как правило, будет действовать с необорудованных аэродромов».

Экипаж самолета в варианте штурмовика — два человека (летчик и летнаб), в варианте разведчика — три человека (летчик, летнаб и стрелок).

Максимальная горизонтальная скорость «войскового самолета» на высоте 3000–5000 м при полетном весе, обеспечивающем техническую дальность полета на скорости не ниже 0,8 максимальной должна была быть не менее 350–400 км/ч, посадочная — не более 70–80 км/ч. Пробег самолета на посадке в безветренную погоду с применением тормозов не должна превышать 100 м, а разбег самолета при взлете в тех же условиях — 90–100 м.

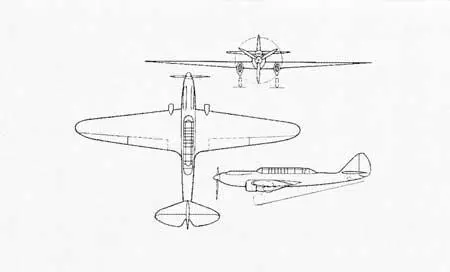

Схема дальнего штурмовика-разведчика РШ ОКБ И. Г. Немана

Максимальная емкость бензобаков должна соответствовать предельной технической дальности полета не менее 1200 км.

«Самолету должна быть обеспечена устойчивость на всех режимах полета и во всех направлениях (продольной, поперечной, пути) для всех присущих ему вариантов нагрузки», «самолет должен позволять полет с брошенной ручкой в течение времени не менее 5 минут на крейсерской скорости»

и, кроме того,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии [litres]](/books/1094873/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-litres.webp)

![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии: Командир Красной Армии. Офицер Красной Армии [сборник litres]](/books/1143289/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-komandi.webp)