Александр Погодин - Зарубежная Русь

- Название:Зарубежная Русь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:П. П. Сойкин

- Год:1915

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Погодин - Зарубежная Русь краткое содержание

Очерк профессора Харьковского университета А. Л. Погодина о русских в Галиции и Буковине. Серия «Знания для всех». Санкт-Петербург, типография П. П. Сойкина, 1915.

Зарубежная Русь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Печать польского князя Владислава опольского, последнего галицкого князя. Надпись по латыни: Владислав Божьей милостью Опольской, Велюнской и Русской земли наследственный владетель. Владислав правил с 1372 по 1378 г. — под верховной властью венгерского короля. Затем король польский Людовик († 1382) назначил венгерских наместников и ввел венгерское войско. С 1387 года Галиция перешла окончательно к Польше.

Медаль, выбитая папой в память присоединена (yнии) в 1595 г. епископов Зарубежной Руси (епископы перед папой).

«Главным аргументом за унию служила надежда, что переход в унию избавит украинскую церковь и украинское духовенство от тех унижений, какие оно испытывало в католической Польше, но эти надежды не оправдались: уния не избавила украинское духовенство и его паству от притеснений и унижений, от жалкого прозябания>. (Проф. Михаил Грушевский. Очерк истории украинского народа. 1906). Малорусская литература в Галиции, и прежде выражавшаяся преимущественно в издании богослужебных и религиозных книг, теперь совсем прекращается. Только сборник песен религиозного содержания, изданный в Почаевском монастыре униатскими монахами-базилианами под названием «Богогласника», получил широкое распространение. Продолжала жить в народной среде, где теплилось национальное сознание, устная песня, сказка. Все, что поднимается над уровнем этой массы, говорит на панском (господском) языке, т. е. по-польски, а люди с духовным образованием пишут по-латыни. Униатское духовенство уже с трудом разбиралось и в церковных книгах, напечатанных кириллицей. Полная безнадежность царила среди людей, еще не забывших о своем русском происхождении. Когда по первому разделу Польши Галиция перешла в австрийские руки, нельзя было и думать об ее национальном возрождении. «Скорее Русь погибнет, чем мы достигнем чего-нибудь»: так писало одно из высших духовных лиц униатской церкви.

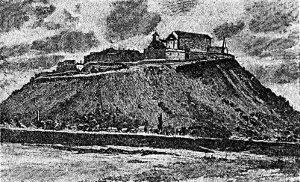

Мункачский замок — оплот православия в Закарпатской Руси.

Остановимся теперь на прошлом Угорской Руси. О нем известно довольно мало, так как заселение этой области русским племенем совершалось, главным образом, путем мирного распространения русских пастухов и пахарей в прикарпатских странах. По-видимому, никогда русские не составляли здесь какого-нибудь государства и не имели никакой общей организации. Шла речь лишь о том, кому владеть ими: Польше или Венгрии, и в продолжение нескольких столетий между этими государствами шла борьба за первенство, которая завершилась в конце 14-го века их окончательным размежеванием. Угорская Русь осталась за Венгрией, разделенная на несколько правительственных округов или комитетов. Галицкая Русь была присоединена к Польше, как королевство с государственным прошлым и с многочисленным, влиятельным и богатым боярским классом. Если это последнее ополячилось и приняло унию, то все это совершилось постепенно. Гораздо хуже оказалось положение русского народа в Венгрии. Подобно тому, как в немецких странах в средние века славянство не пользовалось никакими правами и было гонимым и презираемым племенем, так и в Венгрии оно представляло бесправную порабощенную крепостную массу. Здесь не было уже решительно никого, кто мог бы вступиться за русский народ, и даже духовенство должно было работать на господ. С Галицкой Русью угорская поддерживала только религиозную связь; национальная жизнь еле теплилась, и центрами ее явились монастыри, из которых один из древнейших и самый важный находился в городе Мункаче.

Как ни тягостно было положение народной массы и православной церкви в Угорской Руси, униатская пропаганда встретилась здесь еще с большим сопротивлением, чем в Галиции. Там слишком силен был соблазн обеспеченности и почета, какими пользовались польская шляхта и католическое духовенство; здесь же не было ни русской шляхты, ни сколько-нибудь могущественного духовенства. Поэтому, только в половине 17-го века, когда в Галицкой Руси уже свила себе прочное гнезде уния, она находит для себя почву и в Угорской Руси. Часть духовенства, которому сулили избавление от крепостных работ в случае присоединения к унии, согласилась принять ее, и в 1652 году Рим мог торжествовать новую победу, радоваться новому завоеванию, совершенному среди русского населения. Однако, победа долго оставалась неполной. Кроме униатского епископа, в Мункаче жил и православный. Православная Молдавия, благодаря которой уния не проникла в Буковину, поддерживала усилия православного русского духовенства и в Венгрии. Вопрос религиозный был в это время и в этих государствах неотделим от национального, и потому борьба за православие означала связь с русской народностью. Отказ от борьбы вел к потере национального чувства и к постепенному полному слиянию с господствующей народностью, венгерской и польской. Уния распространялась с помощью насилия, и в конце 17-го века приобретала уже все большее господство. Как пишет в 1690 году неизвестное духовное лицо из Мункача, эти насилия возбуждали негодование. «Ужаснитесь со мною сущий люде верные, что те Римчики творят!» (М. Грушевский. Иллюстрированная история Украйны. 1913, стр. 442). И он же сетовал далее: «Зачем волокут, тянут силой нашу церковь? Рады были бы моей скорой погибели, просят, молят меня обратиться, — на что? на унию их? Фе, плюю на нее, не хочет ея ни одежда моя, ни кость, ни прах одежды моей! Не нужно мне Бога их!» По-видимому, народная масса разделяла это настроение. Среди нее уже росла какая-то смутная надежда на Россию, которая будто бы награждала за верность православию. В 1760 году вспыхнул последний бессильный протест против унии, и потом все затихло. Безнадежность повисла над Угорской Русью, как кошмар, еще до сих пор, к сожалению, не развеянный.

Несколько легче гнет прошлого, который, вообще, оказался таким суровым для западной ветви русского народа, давил на ту часть его, которая поселилась в Буковине. Здесь возникло даже самостоятельное русское княжество, столица которого находилась в Берладе. Княжество это существовало недолго: сначала оно было покорено галицким князем Ярославом Осмомыслом, потом татарами. В 14-м веке в южную Буковину нахлынули массы румын, которые основали новое княжество, православную Молдавию. Буковина входит в ее состав и разделяет ее судьбы. Русско-славянский язык становится правительственным языком у молдавских воевод. И даже тогда, когда его место заменяет румынский, русская кирилловская азбука служит для выражения его звуков. С другой стороны, из Молдавии выходили видные деятели православной церкви, трудившиеся в России, в Киеве или в других славянских православных землях. Поэтому, русскому населению Буковины, «руснакам», как оно называет себя здесь и в Венгрии, не приходилось испытывать презрения к своей вере и народности, от которого страдали русские в Галиции и Венгрии. Кроме того, менее последних они страдали от тяжести крепостного права, так как не были прикреплены к земле, как, напр., в Галиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: