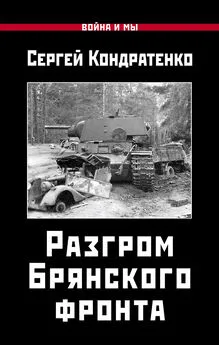

Дмитрий Егоров - 1941. Разгром Западного фронта

- Название:1941. Разгром Западного фронта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-27810-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Егоров - 1941. Разгром Западного фронта краткое содержание

В июне 1941 года Приграничное сражение Западного фронта закончилось страшной катастрофой, которая едва не привела к проигрышу всей войны. В Белостокском котле погибли три наших армии, безвозвратные потери превысили 300 тысяч человек, сотни самолетов, тысячи единиц бронетехники.

Однако подлинные масштабы этой трагедии так и не были осмыслены по-настоящему — советские военные историки, как правило, ограничившись лишь кратким обзором событий, по возможности избегая конкретных цифр, оценок и выводов. Серьезные исследования гибели Западного фронта можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и в этих редких работах авторы предпочитали писать о действиях полков и дивизий, а не о трагических судьбах отдельных бойцов и командиров, ставших жертвой внезапного вражеского удара и беспомощности собственного командования.

В этой книге трагедия Белостокского котла впервые показана со всех сторон — от окопной правды простых солдат до сухих директив Генштаба. Впервые публикуются уникальные воспоминания участников событий и рассекреченные архивные документы. Эта книга — памятник всем, кто погиб в лесах Белоруссии в первые дни Великой Отечественной войны.

1941. Разгром Западного фронта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поврежденный БЕПО-МБП НКВД

Открыв огонь, немцы в мгновение ока срезали первые две цепи (поле покрылось бурыми холмиками тел), третья отступила назад. Вечером атака была повторена, на этот раз при поддержке бронепоезда, конницы и танков Т-26. Саперы разобрали путь, БЕПО был расстрелян противотанковыми орудиями; под огнем пулеметов захлебнулась атака кавалерии. «Страшнее никто ничего не видел. Ржанье лошадей. Нет, это не ржанье — лошади кричат, кричат от боли рвущейся на куски плоти. Падают, давя, сбивая с ног друг друга, усаживаются на прошитые пулеметами зады, судорожно молотя воздух передними копытами. „Огонь!“ Надо кончать это дело. Кончать. Тем, кто находится у противотанковой пушки, легче — танки, по крайней мере, не вопят». Не ясно, чьей принадлежности был бронепоезд. Судьбы БЕПО НКВД № 58 и 60 удалось отследить; возможно, немцы уничтожили бронепоезд РККА. Какой части принадлежали кавалеристы, теперь уже не установить. В июне 1975 г. житель деревни Горна Зельвенского района (южнее Зельвы, неподалеку от переправы в д. Кошели) местный житель М. И. Жидок нашел Знамя 144-го кавалерийского полка 36-й кавдивизии. Знамя было отправлено на восстановление в Москву и в 1977 г. передано на вечное хранение в Музей истории Белорусского военного округа. Но найденная святыня все же не доказательство.

Когда в район станции Зельва вышел штаб 86-й КрСД с остатками своих подразделений, переправа через реку была захвачена немцами. Против отходящих советских частей был выставлен заслон силами до полка пехоты с артиллерией. И.о. комдива А. Г. Молев принял решение атаковать неприятеля и, заняв переправу, пробиться на восток. Атака закончилась неудачей, погибло большинство командиров и политработников: зам. командира по политчасти полковой комиссар В. Н. Давылов, начальник штаба подполковник В. И. Гиринский, начальник особого отдела П. В. Хохлов, зам. начальника политотдела старший батальонный комиссар Аксарин и другие. Сам полковник Молев был тяжело ранен и попал в плен, уцелевшие отошли по западному берегу Зельвянки на юг и далее — в Полесье. В районе Калинковичей они вышли к своим. После освобождения из плена в 1945 г. своего заместителя генерал-майор М. А. Зашибалов дал А. Г. Молеву положительную характеристику и ручался за него перед партийными органами и органами госбезопасности.

У остатков частей 6-го мехкорпуса по выходе к Зельве еще оставалась бронетехника, и перед командованием и экипажами стояла задача постараться вывести ее из окружения. Но так как на пути отступления с юга на север протекает река Зельвянка с сильно заболоченными берегами, надо было искать мосты, не захваченные противником и способные выдержать танки. Такие переправы были южнее Зельвы в д. Ростевичи (примерно 6 км южнее Зельвы) и в д. Кошели (примерно 10 км южнее Зельвы). А. Л. Дударенок считает, что основной была переправа в Кошелях. Обе эти дороги через переправы сходились в одну примерно в 15 км юго-восточнее Зельвы, на берегу озера Бездонное, озера у д. Клепачи. У мостов возникли гигантские скопления военнослужащих, уцелевшего автотранспорта, повозок, танков, бронемашин, тягачей и тракторов. Возможно, что немало техники было утоплено в Бездонном озере… Обследование дна не производилось, но берег самого озера «звенит» под рамкой металлоискателя. При раскопках обнаруживаются штыки, каски, автомобильные аккумуляторы.

Историк-этнолог Л. Н. Гумилев неодобрительно высказывался против обильного цитирования первоисточников. Но как быть, если только личные воспоминания о пережитом и увиденном могут дать представление о том, что происходило летом 41-го года? Из письма Ф. В. Наймушина, начальника артснабжения 383-го артполка: «После Червоного Бора с Пиотровским (майор Э. Ф. Пиотровский был зам. по строевой части и и.о. командира полка. — Д. Е. ) я встретился у моста через реку Зельвянку. У моста я был легко ранен, но вдобавок контужен… От взрыва снаряда меня грудью бросило на гусеницу то ли танкетки, то ли трактора. Я после этого удара харкал кровью больше 2 месяцев… Через мост перейти не удалось. У Пиотровского было три или четыре грузовика с ранеными солдатами и одна девушка-санитарка, еврейка. Среди раненых был майор-танкист с перебитыми ногами — забинтованными, закутанными пропитанной кровью простыней. Он был в бреду, кричал: „За Родину! За Сталина!“ (не был ли это майор Петухов, начштаба 57-го полка 29-й ТД? — Д. Е. ). Потом мы с Пиотровским на машинах спустились по реке вниз, километров 15 от моста, не помню. Моя машина среди реки заглохла, кто мог, перешел вброд, а нескольких человек перенесли на досках. Всех раненых оставили около реки, в лесочке. Нас было 12 человек. Отошли от Зельвянки километров на 6, разделились по три человека. Со мной был лейтенант милиции Мещеряков и старшина из нашего полка Яков Ващенко. Больше Пиотровского я не видел, не знаю, жив он или нет». Т. Я. Криницкий, 50-й полк 25-й танковой дивизии: «Мы бросили танк и пересели в трактор „Ворошиловец“ (это вроде КамАЗа, только на гусеничном ходу) с будкой… В Зельве какой-то генерал нас спешил, отобрал трактор и направил за Зельву километра за три в оборону. Там нечего было оборонять, ибо там, в мелколесье, точно усеяно было трупами, там полегла целая дивизия, остался взвод или меньше…»

При попытках пробиться по шоссе Белосток — Барановичи, предпринятых штабами частей, разрозненными танковыми, моторизованными, стрелковыми и тыловыми подразделениями 10-й армии и группы И. В. Болдина, прорывающиеся понесли очень большие потери. Погибло много командиров и политработников, в том числе из 6-го мехкорпуса. Войска подходили разновременно, «волнами», что весьма упрощало немцам задачу: бить противника по частям всегда легче. При попытке переправиться через Зельвянку были окончательно рассеяны и прекратили существование остатки 13-й СД. Заместитель командира по политчасти полковой комиссар Е. Р. Сакович застрелился, сам генерал А. З. Наумов был пленен позже в ходе облавы. Начальник связи дивизии майор Краснов также попал в плен и оказался соседом по нарам с последним защитником т. н. «Восточного форта» Брестской крепости майором П. М. Гавриловым. В наши дни в ходе поисковых работ в районе д. Озерница в одном из раскопанных неизвестных захоронений была найдена печать с выбитым числом «17» и надписью: «Для хранилищ. 119-й стрелковый полк». 119-й входил в состав 13-й СД, командовал им майор С. Г. Дьяконов, он числится пропавшим без вести с июня 41-го года.

Как явствует из рассказов местных жителей, отступающие части Красной Армии появились на берегах Зельвянки 27–29 июня. К этому времени в Клепачах и Озерниие сосредоточились значительные силы немецких войск. Опять же, по словам селян, в Озерницу они вошли еще 25 июня. На большое поле между самой деревней и ж.-д. станцией Озерница был выброшен воздушный десант. По впечатлениям очевидцев, все поле почернело от парашютистов, одетых в черные комбинезоны. Вслед за ними на выбранную площадку сели планеры с танкетками и орудиями. Часть «черных» солдат поспешила в Клепачи, что в двух километрах от Озерницы. Потом десантники вроде бы исчезли, но 27 (или 28) июня с востока, от Слонима, в Озерницу вошли сухопутные части вермахта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: