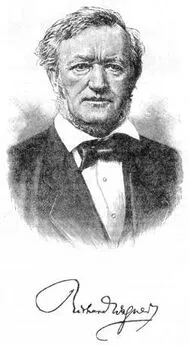

Лиштанберже - Рихард Вагнер как поэт и мыслитель

- Название:Рихард Вагнер как поэт и мыслитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лиштанберже - Рихард Вагнер как поэт и мыслитель краткое содержание

Рихард Вагнер как поэт и мыслитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

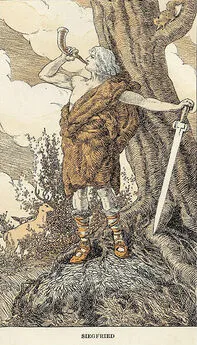

Оставляя "Зигфрида" ради "Тристана", Вагнер, судя по его собственным словам, чувствовал, что, обрабатывая этот новый сюжет, он не покидает того мира поэзии, в котором живут герои его тетралогии. Изучение мифологии привело его к убеждению, что между всеми народными легендами есть коренное сродство. Поэтому его не удивило, когда он снова увидел резкий параллелизм между судьбой Зигфрида и Брунгильды и судьбой Тристана и Изольды. "Подобно тому, как в истории языка, - говорит он, - одно слово вследствие фонетического изменения может дать происхождение двум совершенно различным по виду словам, так и один миф вследствие изменения или аналогичного перемещения мотивов породил два весьма несходных, с первого взгляда, варианта. Несмотря на это, ясно обнаруживается полная тождественность двух легенд: Тристан так же, как Зигфрид, является жертвой иллюзии, которая лишает его действия всякой свободы: он отыскивает в невесты для другого ту женщину, которая предназначена ему законом природы, и находит смерть в пучине бедствий, куда погружает его эта ошибка. Но тогда как поэт Зигфрида, стремившийся прежде всего воспроизвести в грандиозном целом миф о Нибелунгах, мог описать только смерть героя, не уцелевшего от злобы мстящей любимой женщины, которая принесла в жертву с ним и себя, - поэт Тристана взял за основной сюжет самое описание тех мучений, на которые два взаимно любящие сердца, как только встретились их взоры, были осуждены до самой смерти. В "Тристане" широко и ясно развивается та идея, которая весьма определенно выступает уже в "Зигфриде", но выражена только Брунгильдой, единственной осознавшей положение вещей: идея смерти от томлений любви".

Рассмотрим несколько ближе, как представлялась Вагнеру та психологическая и моральная проблема, которую он намеревался разрешить в своем "Тристане".

Вполне характеристической чертой вагнеровского сrеdо в области морали в 1849 г. является то высокое значение, которое он придает чувственной любви, инстинктивному влечению человека к женщине. По его мнению, этот чисто естественный факт есть самая сущность всякого альтруизма, основа всякой нравственности; всякая другая любовь вытекает из любви мужчины к женщине или есть копия этой любви. Поэтому, как думает Вагнер, ошибочно смотреть на чувственную любовь, как на какую-то отдельную форму любви, и воображать, что рядом с этой формой существуют другие, более чистые и более возвышенные: это ошибка, в которую впадают метафизики, презирающие чувства и ставящие "дух" выше "материи"; они мечтают о какой-то неведомой, сверхчувственной любви, лишь несовершенным проявлением коей была бы чувственная любовь. Но можно держать пари, говорит Вагнер, что эти люди никогда не знали настоящей человеческой любви и что их презрение обращается единственно на животную любовь, на животную чувственность. Человеческая любовь, как мы видели это раньше, есть полное удовлетворение эгоизма в совершенном отречении от эгоизма. Только такая любовь дает начало полному человеческому существу. Мужчина и женщина в отдельности - неполные существа, и только в любви они достигают полного своего развития. Поэтому человеческое существо - это мужчина, который любит женщину, и женщина, которая любит мужчину. "Только слияние мужа с женой, только любовь создает (как в материальном смысле, так и в смысле метафизическом) человеческое существо; и как человеческое существо в своем целом бытии ничего не может представить более высокого и более плодотворного, чем его собственная жизнь, так же точно не может оно миновать и того акта, благодаря которому оно поистине занимает место в человечестве, - любви". Следовательно, человек выполнит свое назначение и найдет себе "спасение", когда с полным доверием отдастся естественному закону любви.

По Шопенгауэру же, напротив, любовь - самая опасная ловушка, которую природа ставит человеку для того, чтобы принудить его продолжать жизнь, а следовательно - и скорбь. Природа, имея самой сущностью своей Волю к жизни, жалом вожделения гонит его изо всех сил к самопродолжению. Для животного и естественного человека любовь является высшей целью существования; как скоро природа приняла все меры к личному самосохранению, он уже больше не думает гоняться за наслаждениями любви. Но мудрец, который знает, что вся жизнь есть только страдание, ясно видит в соблазнах любви могущественные, роковые чары, которые скрашивают человеческое существование обманчивыми миражами и толкают индивидуум волей-неволей к продолжению рода. Поэтому он должен во что бы то ни стало отказывать своему телу в каждом половом удовлетворении; он должен добровольным целомудрием отвергнуть это утверждение воли, стремящейся продлить себя за индивидуальную жизнь. Следовательно, по Шопенгауэру, только тот человек может надеяться на освобождение, который безжалостно убивает в себе всякое любовное желание. Это, как видно, - радикальное отрицание того учения, которого придерживался Вагнер.

Что же делает в таком случае Вагнер, когда в 1854 г. он обращается к пессимизму? Отрекается ли он просто-напросто от своей прежней теории любви с тем, чтобы целиком принять аскетическую доктрину Шопенгауэра? Оптимистический инстинкт был слишком силен в нем, чтобы он мог принять такой оборот. Правда, он признал, что то, что до сих пор он называл "любовью", в действительности было сложным продуктом, в котором в различных мерах смешивались два весьма неравноценные элемента: один эгоистический, злой - вожделение, другой бескорыстный, добрый - жалость. Он понял, следовательно, что истинно избавительная любовь, та свободная от всякого эгоизма любовь, которая вдохновляла героинь его первых драм - Сенту, Елизавету, Брунгильду, - была ничем иным, как только чистейшей жалостью; что везде, где к жалости присоединяется вожделение, - как, напр., у Зигфрида и Брунгильды, - любовь становится мрачной, разрушительной для человеческого счастья силой. Однако Вагнер не мог предаться полному осуждению инстинктивной любви - и в этом пункте Вагнер разошелся с Шопенгауэром. По Шопенгауэру, любовь всегда злотворна, ибо она постоянно поддерживает Волю к жизни; а потому он считал глубоко нелогичным и даже непонятным то, чтобы любовники, даже несчастные, могли желать смерти. "Ежегодно, - говорит он, - можно насчитать несколько случаев самоубийства из-за любви: любовники, встретив препятствие в удовлетворении страсти, вместе принимают смерть; при всем этом я не могу понять, как два существа, раз они уверены во взаимной любви друг к другу и ждут от этого чувства высшего счастья, не предпочтут скорее еще раз попытаться разбить все разлучающие их преграды и вынести еще худшие страдания, чем вместе с жизнью отказаться от того счастья, выше которого они не могут себе представить". Вагнер же не так смотрел на вещи. Найден отрывок одного письма, которое предназначалось Шопенгауэру и в котором он намеревался точно опровергнуть только что цитированное мною место и показать великому пессимисту, что инстинктивная любовь есть "путь, могущий привести к спасению, к познанию себя, к отрицанию воли". По Вагнеру, чувственная страсть является хорошим фактором разрушения и смерти; она ничуть не исцеляет страдание и не утешает, как жалость; но по крайней мере вместо того, чтобы раздражать в человеке желание жизни и погружать его глубже, чем когда-либо, в мировую иллюзию, она приводит его иногда, когда достигает наивысшей степени своей интенсивности, не только к отрешению от самого себя, к отречению от индивидуальной воли, но также и к предугадыванию, сквозь видимый мир и его фикции, реального единства всего, что существует, к желанию уничтожения индивидуализации, к отречению от Воли к жизни. Следовательно, любовь ведет к смерти, но не к погибели и "проклятию": для некоторых натур она может быть скорбным путем спасения; ужасными муками и несказанными огорчениями она избавляет их, в конце концов, от власти воли и приводит их к успокоению в нирване. Вот что именно и является для Вагнера настоящим сюжетом "Тристана и Изольды"; этот сюжет, как видно, всецело внутренний и вполне музыкальный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: