Андрей Никитин - Исследования и статьи

- Название:Исследования и статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АГРАФ

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:978-5-7784-0041-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Исследования и статьи краткое содержание

В книге рассматриваются вопросы достоверности сведений древнейших русских летописей, используемых для реконструкции событий ранних веков русской истории.

Первая часть посвящена анализу структуры, хронологии, терминологии и стилистики «Повести временных лет», вопросам ее авторства, количеству редакций, их объемов, датировок и вероятного времени сложения окончательного текста.

Во второй части исследуются спорные вопросы текстологии и атрибуции памятников русской письменности и искусства XII–XV вв. (Ипатьевская летопись, «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Троица» Андрея Рублева), а также ряда событий истории XIV–XVI вв. (Куликовская битва, второй брак Василия III, опричнина Ивана IV).

Книга рассчитана на специалистов по истории России, историков литературы, преподавателей вузов, студентов, а также на широкий круг читателей, интересующихся этими вопросами.

Рекомендуется в качестве пособия для семинарских занятий.

* * *Книга содержит таблицы и inline-картинки.

Исследования и статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

203

Тихонравов Н. С. Древние жития…, с. 59–60, 136–137.

204

Столярова Л. В. Записи исторического содержания XI–XIV веков ни древнерусских пергаменных кодексах. // ДГВЕ. 1995. М., 1997, с. 76); Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка X–XIV веков СПб., 1882, стб. 240–241; Шляков Н. Невыясненное известие из жизни преподобного Сергия Радонежского. // Прибавление к Церковным ведомостям. СПб., 1892, № 41, с. 1411–1414; Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909, с. 91, прим. 3.

205

Кучкин В. А. Свидание перед походом на Дон или на Вожу? / НиР, 1987, № 7, с. 50–53; он же. О роли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской битвы. // ВНА, вып. 37. Православие в истории России. М., 1988, с. 100–116; он же. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990, с. 117–119.

206

Никитин А. Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. М.,’ 1998; Горский А. А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»…, М., 1992.

207

Тексты Задонщины приводятся по изданию: «„Слово о полку Игореве“ и памятники Куликовского цикла…» (далее — [ Тексты ]), с. 535–556.

208

Салмина М. А. К вопросу о датировке «Сказания о Мамаевом побоище». // ТОДРЛ, XXIX. Л., 1974, с. 98–124; Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский… с. 113–114.

209

Скрынников Р. Г. Куликовская битва. Проблемы изучения. // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983, с. 60–61).

210

Житие Александра Невского. // Памятники литературы древней Руси. XIII век. М., 1981, с.434. Подробнее о влиянии Жития на «Сказание…» см.: Бегунов Ю. К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище». // «Слово о полку Игореве» и памятники…, с. 477–485.

211

Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 477–523.

212

Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики. М., 1980, с. 95.

213

«Стоят люди новгородцы у святои Софеи, а рькучи…» [Тексты, с.536, 541,548,551].

214

Шамбинаго С К. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, с. 175.

215

Дмитриев Л. А. История памятников Куликовского цикла. // Сказания и повести о Куликовской битве…, с. 338.

216

ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стб. 140.

217

Егоров В. Л. Пересвет и Ослябя. // ВИ, 1985, 9, с. 182–183.

218

Шамбинаго С. К. Повесть о Мамаевом побоище. СПб., 1906, с. 177.

219

ПСРЛ, т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М.-Л., 1949, с. 228. Стоит заметить, что в этой же статье названо имя одного из «противников» Пересвета — Челубея, сына Мурада I, взявшего штурмом г. Тырново, столицу Второго Болгарского царства в 1393 г.

220

ПСРЛ, т. 4. вып. 2. Л., 1925, с. 486.

221

Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 107–108.

222

Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984, с. 273–274.

223

«А Кипреан митрополит менил с моим дедом великим князем Васильем Дмитриевичем своими бояры: чернцом Андреем Ослебятем, Дмитрием Афинеевичем, Степаном Фофановичем, Демьяном Райковичем, Михаилом Раем. А дана грамота на Москве месяца марта в 17 день лета 6900 девятьдесять перваго (1483. — А. Н. )».

(АФЗХ, ч. 1, М., 1951, с. 24)224

ПСРЛ, т. VIII. Летопись по Воскресенскому списку. СПб., 1859, с.92.

225

АФЗХ, ч. 1. М., 1951, с. 179–180.

226

Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 107.

227

«А про воину. Коли яз самъ, кн(я)зь великий, сяду на кон(ь), тог’ды и митрополичимъ бояром и слугамъ, а под митрополичимъ воеводою, а под стягом моимъ, великаго кн(я)зя».

(Древнерусские княжеские уставы X–XV вв. М.,1976, с.178)228

Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 108.

229

Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина. // ТОДРЛ, XXXV, Л., 1980, с. 106.

230

Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 113–114.

231

АФЗХ, ч.1, с. 4.

232

Коркунов М. А. Памятники XV века. Акты из местничества Сабурова с Заболоцким. // ИОРЯС, т. 5, вып. 1–7. СПб., 1856, стб. 365.

233

Зимин А. А. И. С. Пересветов и его сочинения. // Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956, с. 171, 199, 236; он же. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958, с. 302 и сл. Слова эти можно было посчитать историческим свидетельством, если бы не прямое заимствование здесь фразеологии «Сказания о Мамаевом побоище» и наличие только поздних списков сочинений И. С. Пересветова (середина и конец XVII в.).

234

Зимин А. А. И. С. Пересветов и его сочинения…, с.10, прим. 3.

235

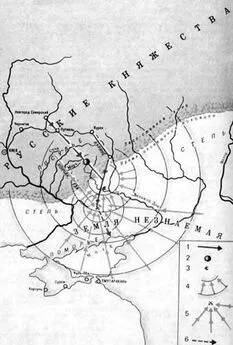

Хорошкевич А. Л. О месте Куликовской битвы. // ИСССР, 1980, № 4, с. 92–106; Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле…, с. 16–18.

236

Егоров В. Д. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М, 1985. с. 181. Документ опубликован: ИТУАК, вып. 33. Тамбов, 1892, с. 49.

237

Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, с списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями, т. 2. Рязань,1885, с. 242.

238

Так понимает слова «Задонщины» «Пересвета… на суженое место привели» (список У) и «Пересвета… привели на судное место» (список С) В. Л. Егоров ( Егоров В. Л. Пересвет и Ослябя. // ВИ, 1985, № 9, с. 180).

239

Бескроеньш Л. Г. Куликовская битва…, с. 228–234.

240

ПСРЛ, 15. Тверская летопись. СПб., 1863, сто. 440.

241

Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 490.

242

Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 490.

243

С. З. Чернов, строя свою работу об историческом ландшафте древнего Радонежа в соответствии с картиной, рисуемой древнейшими редакциями жития Сергия (т. е. будучи убежден, что Сергий (Варфоломей) с братом Стефаном поселились в необитаемом никем месте), всё же признает, что уже в 1350–1360 гг. московско-переславская дорога проходила под стенами Троицкой обители ( Чернов С. З. Исторический ландшафт древнего Радонежа. Происхождение и семантика // Памятники культуры. Новые открытия 1988 г М, 1989, с.423). На самом деле, эта дорога существовала значительно раньше, равно как и сходившиеся на «Маковце» дороги от Дмитрова и Калязина, что и обусловило наличие здесь куста поселений (Клементьево, Панино, Кокуево, Княжево?), очень скоро ставших монастырскими слободами внутри городской черты собственно Сергиева Посада. Безусловным подтверждением этого может служить запись в Кормовой книге Троице-Сергиевой лавры XVI в., воспроизведенной А. В. Горским, что «дал князь Андрей [Радонежский] село Княжо [княжее?] под монастырем, да село Офонасьево, да село Клементьево, а на их же земле монастыр стоит» ( Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры, составленное по рукописным и печатным источникам. Часть 2. Приложения. М., 1890, с. 47). Эта запись показывает, во-первых, что первоначальным владельцами земли, на которой возникла обитель Сергия, были указанные села, а не основатель обители; во вторых, парадигма «село княжо под монастырем» заставляет думать, что, в отличие от других сел, расположенных на некотором расстоянии от монастыря (Клементьево — через овражистую долинку р. Кончуры), это располагалось в непосредственной к нему близости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: