Дэвид Рол - Генезис цивилизации. Откуда мы произошли...

- Название:Генезис цивилизации. Откуда мы произошли...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Изд-во Эксмо, 2002. - 480 с, илл.

- Год:2002

- ISBN:5-699-01429-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Рол - Генезис цивилизации. Откуда мы произошли... краткое содержание

Ученые и исследователи на протяжении многих веков упорно вели поиски Эдема и его сказочного Сада. И вот теперь местонахождение этой колыбели цивилизации наконец-то установлено.

Известный британский писатель и археолог Дэвид Рол «раскапывает» многовековые наслоения мифов, чтобы раскрыть перед нами достоверные факты, скрытые в тексте Книги Бытия.

Проанализировав текстуальные и археологические свидетельства разных эпох и культур, автор доказывает, что они описывают одну и ту же череду реальных исторических событий.

Вместе с Дэвидом Ролом мы проходим по стопам потомков Адама, находим прототип знаменитой Вавилонской башни, узнаем, что библейский Потоп — это реальное историческое событие, находим следы Ноева ковчега, пристанищем которого служит отнюдь не гора Арарат…

А разработанная им новая хронология династий фараонов Древнего Египта вызовет восхищение у самых строгих историков. По сравнению с сенсационными и в то же время научно и логически выверенными умозаключениями Дэвида Рола так поразившие всех теории А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского заметно потускнели.

Так давайте же вместе с опытным проводником отправимся в путешествие к истокам нашей цивилизации!

David RohlLEGEND THE GENESIS OF CIVILIZATION© 1998 David М. Rohl © С. Голова, А. Голов. Перевод

Генезис цивилизации. Откуда мы произошли... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Моисей столкнулся с тайнами, которые он желал разрешить. Он искал человека, обладающего познаниями, полученными им из божественных источников, из которых вытекают загадки жизни».

[Комментарий к суре 18, раздел 9]«Моисей, [преисполнившись] решимости, обратился к своему слуге: Я не успокоюсь, пока не достигну места встречи двух морей (арабск. маджма эль-бахрайни ), даже если мне придется провести в странствиях [долгие] годы. Но когда они оказались в месте встречи двух [морей], они забыли [о] рыбе, которая по тайному ходу уплыла в море».

[Сура 18]Упоминание о «тайном ходе», ведущем с суши в море, является весьма туманным, но вполне возможно, что оно связано с источниками бездны, которые, как знали уже древние, не только находились на землях острова Бахрейн, но и били прямо из морского дна у северного побережья острова. Вполне возможно, что в Коране имеется в виду путь спасения рыбы, который позволил ей вернуться в море, нырнув на берегу в водоем, питаемый источниками бездны, и, пройдя по ним, оказаться в соленой воде. Местная традиция сохранила не менее любопытное предание. Жители Бахрейна охотно вспоминают историю о верблюде, который в старину упал в один из колодцев, и спустя несколько дней труп бедного животного был обнаружен в море к северу от острова.

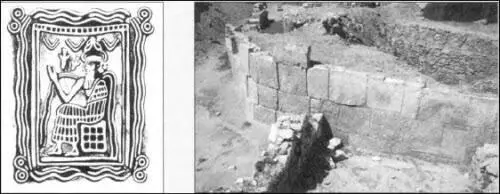

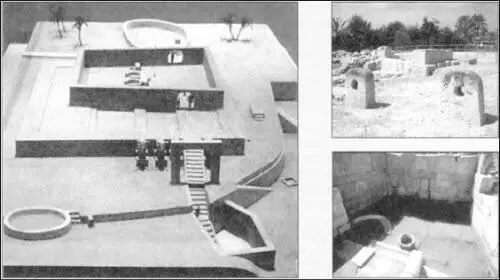

Шумерский бог водной стихии Энки (семитский Эа) (вверху слева) считался и одним из главных божеств на Дилмуне (Бахрейне). Предполагается, что храм в Барбаре на северном побережье Бахрейна был местным святилищем Энки. Этот храм эпохи начала Бронзового века сохранил целый ряд интереснейших особенностей, которым предстоит сыграть важную роль в нашем повествовании. Центральная часть храма в Барбаре представляет собой песчаный холм, обнесенный вертикальной насыпью, которая, в свою очередь, окружена наружной стенкой из тесаных каменных (сделанных из камня аслар) блоков. В углах эта каменная стена скруглена, огибая овальную насыпь (вверху справа). На этой центральной платформе древние почитатели Энки соорудили открытый двор, внутри которого и совершались важнейшие таинства и ритуалы. Здесь археологи нашли странные камни с отверстиями (внизу справа), к которым, как считается, привязывали жертвенных животных, находившихся до этого момента в овальном загоне возле главной платформы (см. модель, внизу слева). Но центральным элементом святилища был колодец абзу (внизу справа), к которому с центральной платформы вела длинная каменная лестница (показанная на переднем плане модели). В колодце находился источник пресной воды, бивший из-под земли и созданный, как верили древние, самим Энки.

Моисей совершил путешествие к месту встречи двух морей, чтобы повидаться с эль-Хадром (арабск. «Зеленый») — таинственным святым мужем, получившим от Бога дар бессмертия. Эль-Хадра можно было отыскать у «фонтана тайн жизни», в том самом месте, где встречаются два моря. Майкл Райс, специалист по арабистике, рассказывает, где, по мнению исламских книжников, находилось это место:

«Необходимо отметить, что традиционные комментарии к Корану всегда считали, что целью путешествия Моисея был Суэц, где, так сказать, встречаются два моря — Красное и Средиземное. Однако современные ученые склонны полагать, что Коран имел в виду буквально то, что в нем и сказано, то есть Моисей направил тропу своих странствий на остров Бахрейн».

Эпизод из Корана, повествующий о путешествии пророка Моисея на Бахрейн, не единственный источник славы эль-Хадра. Он, вне всякого сомнения, заметная фигура в фольклоре других арабских и ближневосточных племен, корни которой находятся за рамками учения Корана. «Зеленый» — по крайней мере, насколько нам удалось выяснить — нередко отождествляется с «сыном Адама».

Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что эль-Хадр — это отнюдь не персонаж из детских сказок По-видимому, за его образом кроется реальный исторический персонаж, святой, пользовавшийся таким почитанием, что в его честь на острове Файлака, лежащем у берегов Кувейта, было устроено особое святилище. Святилище это «весьма древнее» и расположено на кургане, который — хотя всякие раскопки на нем строго запрещены по исламским законам — может скрывать в своих недрах памятники культа эль-Хадра, уходящего своими корнями к эпохе задолго до возникновения ислама. Эль-Хадр издревле считался покровителем мореплавателей, и обителью его был один из островов в Персидском заливе. Итак, кем же мог быть этот бессмертный «Зеленый», живший у Фонтана Жизни в «месте встречи двух вод»? Стихи Корана и арабские предания, вне всякого сомнения, донесли до нас глухую память о герое, пережившем Потоп, — легендарном Утнапишти, обитавшем в «Земле Живых», том самом, побеседовать с которым приезжал далекий предшественник Моисея, Гильгамеш.

Двурогий

В самом начале наших странствий я уже говорил о том, что потомки часто наделяли выдающихся исторических персонажей статусом божеств или, по крайней мере, существ сверхъестественного порядка. В процессе этих исследований мы не раз имели возможность увидеть, как работает такой механизм преображения. Это будет еще более очевидно, когда мы обратимся к истории Египта. Но пока мы разбираем суру 18 Корана, мне хотелось бы в качестве примера упомянуть о знаменитом историческом персонаже, превратившемся со временем в легендарного героя.

Изложив предание о Моисее и эль-Хадре, сура 18 переходит к рассказу о Зуль-Карнайне — «Двурогом». Этот герой снискал особую милость у Бога, который вручил ему власть над всем миром. Ученые, следующие коранической традиции, практически единодушно (за исключением разве что иранских шиитов) отождествляют Зуль-Карнайна со знаменитым историческим персонажем — Александром Македонским.

Имя Александра Македонского широко известно на Ближнем Востоке; оно увековечено в названиях основанных им городов, таких, как Александрия, Искендерун и Сикундер. Однако в арабских преданиях он фигурирует под прозвищем «Двурогий». Почему это случилось? Да потому, что знаменитым и легко узнаваемым иконографическим образом Александра во времена завоевания им Персидской державы и похода в Индию было изображение царя в шлеме с витыми бараньими рогами. Нет никакого сомнения в том, что молодой царь-завоеватель стал носить такой шлем после того, как знаменитый Сивский оракул (сивилла) провозгласил его земным потомком Зевса-Аммона. Итак, он был объявлен «сыном» верховного бога древних египтян Аммона, воплощением и символом которого в животном мире был баран. Поэтому было вполне естественно изображать царя с рогами — символом его божественного статуса. На многих монетах того времени Александр предстает в рогатом шлеме, и эти крошечные нумизматические артефакты, вне всякого сомнения, послужили механизмом распространения легенды. Так царь-полубог стал Двурогим — великим завоевателем — владыкой Востока и Запада — бичом Божиим Персидской державы. Александр даже не пытался покорять Аравию, но легенда о нем прочно вошла в исламский фольклор, несмотря на тот факт, что реальные исторические события, окружавшие его короткий жизненный путь, давно ушли из памяти сказителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: