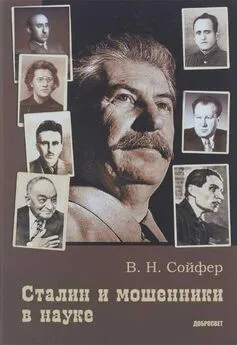

Валерий Сойфер - Власть и наука

- Название:Власть и наука

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сойфер - Власть и наука краткое содержание

Власть и наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

"На примере вчерашнего заседания Президиума Академии наук видно, что пере-стройка работы ее учреждений еще по-настоящему не началась. Руководители академии рискуют выйти неподготовленными на общее собрание, до которого осталось всего два дня" (113).

Можно представить, какое впечатление на руководителей АН СССР про-изводили эти нападки, следующие крещендо. С 1936 года Президентом АН СССР стал В.Л.Комаров, ботаник, родившийся и выросший в Петербурге, много лет преподававший там в университете и вроде бы неплохо относившийся к Вавилову. Будучи человеком немолодым (к моменту вступления в должность Президента ему исполнилось 67 лет), опытным, а, следовательно, достаточно осторожным, Комаров, конечно, хорошо понимал, что скрывается за бюрократическими оборотами сообщений в "Правде", и стремился снять академический корабль с мели.

Поэтому на следующий же день -- 27 мая 1938 года было назначено новое заседание президиума АН СССР. И теперь уже вместо общих разговоров о недостатках работы научных учреждений внимание было сосредоточено на деятельности Вавилова на посту директора Института генетики. И снова партийные круги вмешались в это, в общем, узконаучное обсуждение, стремясь придать более зловещий и масштабный оттенок обсуждению "промахов" академика Вавилова. На следующий день в "Правде" опять появилась, примерно на том же месте, статья по этому поводу, раскрывавшая два существенных момента: личное участие Лысенко в деле ошельмовывания Вавилова и умелое нагнетание партийными стратегами страстей в их центральном органе печати. Теперь день за днем миллионы людей в стране, разворачивая "Правду", узнавали всё новые подробности грехопадения недавнего лидера биологической и агрономической науки. 28 мая в "Правде" сообщали, что вавиловский "Институт отмежевался от научных работ Т.Д.Лысенко", и что именно Лысенко, выступивший на заседании, обвинил Вавилова в том, что его "институт не занимается разработкой настоящей ведущей теории, как базы всех работ... Совершенно не отражены идеи Мичурина. Развитие мичуринского наследия в стране идет без помощи и участия института. Напротив в нем распространены антимичуринские и антидарвинистские взгляды" (114).

В газете сообщалось: что "в оживленных прениях было указано, что многие работники института генетики некритически следуют по стопам буржуазной науки; не изжиты еще традиции раболепия перед ней. Участники заседания приветствовали согласие академика Т.Д.Лысенко поставить свои работы в стенах института генетики.

Отделению математических и естественных наук поручено провести широкую научную дискуссию о проблемах генетики с привлечением работников института философии" (115).

Президиум Академии наук счел за благо пойти на поводу у политиканов и, заявляя о желании привести научную работу в соответствие с требованиями партии, записал в своем решении, используя сталинскую терминологию:

"... чтобы подняться на уровень этих требований... Академия должна ломать и разбивать отжившие традиции и навсегда отказаться от раболепия по отношению к ним. Между тем, в некоторых институтах до сих пор раболепие перед антинаучными фетишами далеко не изжито" (116).

При этом назывался лишь один институт, подпадающий под такой приговор, и одно лицо, ответственное за плохую работу академии в целом:

"Примером является Институт генетики... Раболепие перед реакционными антидарвинистскими идеями западной науки заставило этот институт пройти мимо замечательных идей Мичурина" (117).

Итак, с подачи Лысенко Институт генетики попал в разряд критикуемых, оставаясь ведущим институтом в мире по этой специальности12. В этих условиях Вавилов решил публично признать свои ошибки и наметить шаги для их исправления. В сообщении с собрания Института генетики говорилось:

"На активе Института генетики были вскрыты корни реакционных тенденций в генетике... Речь товарища Сталина, которая во много раз увеличила смелость и силу советской научной мысли, ее способность ломать отжившие традиции, должна стать и на участке советской генетики исходным пунктом нового плодотворного подъема" (119).

В обнародованном вскоре Постановлении Президиума Академии наук СССР и научные и политические ошибки института объяснялись просто:

"Эти недостатки в значительной степени связаны с направлением работ акад. Н.И.Вавилова, который в своем законе гомологических рядов исходит из представления, что организм -- это мозаика генов и, с известными поправками, указанный взгляд проводит и до сих пор...

В Институте, в общем, преобладает узко хромозомальный подход к явлениям наследственности, характерный для формальной генетики..." (120).

Был в постановлении пункт, касавшийся лично Лысенко:

"Президиум Академии Наук приветствовал согласие акад. Т.Д.Лысенко организовать в Институте генетики научную работу на основании разработанных им теоретических построений и методов" (121).

Так "колхозный академик" одним махом решил двоякую задачу: выставил Вавилова к позорному столбу и сам внедрился в Академию наук, причем непосредственно в Институт Вавилова, где ему было предоставлено право создать отдел. В Москву срочно перевели из Одессы его ближайших сотрудников и в их числе И.Е.Глущенко, А.А.Авакяна и Г.А.Бабаджаняна.

Казалось бы, теперь ученые учли требования руководства страны, а виновные признали ошибки и взялись за их исправление. Газета "Правда" 27 июля 1938 года сообщила, что в "июле Президиум Академии наук предоставил Сове-ту Народных Комиссаров СССР "новый" план на 1938 год" (122), но уже то, что слово "новый" было взято в кавычки, говорило об отношении к нему: Совнарком и на этот раз отклонил план на том основании, что "..."новый" план повторил недостатки старого" (123). Известив об этом очередном проявлении силового отношения к научным разработкам (заметим, отклонялись генетические направления, которые всего через четверть века стали называть не иначе как с добавлением самых возвышенных эпитетов, и по которым Советский Союз имел неплохой задел). Через день "Правда" дала понять, какие ученые и какие результаты будут отныне приветствоваться властями: её передовая была названа "Науку -- на службу стране", и в ней превосходные оценки высказывались в адрес "Т.Д.Лысенко, крестьянского сына", который, оказывается, уже стал "крупнейшим мировым ученым", причем, "в небывало короткий срок", и "чьи труды обильным урожаем расцветают на колхозных и совхозных полях!" (124). "Блестящими работами" были названы и яровизация, и переопыление сортов, и летние посадки картофеля!

В соответствии с приказом свыше, началось быстрое выдвижение новых членов Академии наук. Оно происходило под контролем утвержденной Политбюро ЦК КПСС комиссии в составе Маленкова, Щербакова, Вознесенкого, Кафтанова и Большакова (125). На 50 вакансий академиков и 100 членов-корреспондентов АН СССР претендовали 248 и 501 кандидат, соответственно. Как писала в начале января 1939 г. газета "Правда", среди участвующих в конкурсе на звание академика есть "такие имена как Лысенко, Ширшов [полярный исследователь], Ал. Толстой, Вышинский и другие, заслуженно пользующиеся уважением народа". 10 января Келлер высказался на страницах "Правды" о желательности выбора в академики Цицина (126). 11 января Бах, Келлер и другие обрушились с уже описанными выше политическими нападками на Кольцова и Берга (127). 16 января уже в передовой статье было сказано:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: