Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

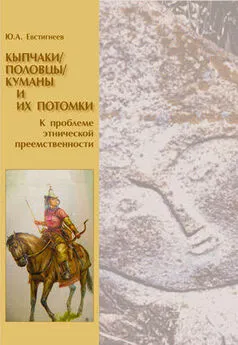

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следует отметить, что святилища сооружались, естественно, только в память богатых и знатных кочевников. Проезжавший по заволжским степям в 922 г. Ибн Фадлан писал, что среди гузов были такие, которые имели стада в 10 тыс. голов овец (не считая другого скота). Несомненно, что среди кимако-кипчакской аристократии встречались такие же богачи. Их аилы (большие семьи) владели громадными степными пространствами с собственными кочевками (маршрутами и стойбищами). Возможно, что в каганате существовало уже наследственное землепользование. О нем говорит автор «Худуд-ал-Алама»: «…хакан кимаков имеет 11 управителей, и их уделы передаются по наследству детям этих управителей» (Кумеков, 1972, с. 117).

Эти так называемые управители были, видимо, крупнейшими представителями родоплеменной аристократии, постепенно начинавшей феодализироваться в те столетия.

Во главе Кимакского государственного образования в X в. стоял каган, а входивших в каганат кипчаков, по сведениям «Худуд-ал-Алама», возглавлял «малик», что соответствует тюркскому титулу «хан». Это косвенно подтверждается сообщением ал-Хорезми, который так комментирует тюркскую титулатуру: «Хакан – это хан ханов, то есть предводитель предводителей, подобно тому как персы говорят шаханшах» (Кумеков, 1972, с. 116).

Очевидно, «управители» - ханы находились в вассальной зависимости от кагана, а у них в свою очередь были вассалы, получавшие от них земельные наделы, из числа богатой родовой аристократии. Гардизи очень определенно говорит об имущественной неоднородности кимаков, а ал-Идриси подчеркивал, что «только знатные носят одежду из красного и желтого шелка». Интересно также его сообщение о наличии у кимаков пеших воинов, которые, несомненно, набирались из бедняков, не имевших собственной лошади.

В целом следует признать, что сведения письменных и археологических источников о Кимакском государстве, особенно в раннем периоде его существования, очень отрывочны и ограниченны. Тем более это касается его отдельных частей, в том числе и самого большого и самостоятельного удела – Кипчакского ханства.

Так, помимо статуй, о мировоззрении и различных обрядах, связанных с почитанием мертвых и погребальным культом, информацию содержат раскопанные, пока немногочисленные погребения кимаков и кипчаков. Захороненные вместе с покойниками вещи дают представление о бытовых предметах, окружавших кочевника в жизни, хотя, несомненно, эти материалы в связи со спецификой нахождения (в могилах) несколько односторонни – обычно они представлены предметами, необходимыми кочевнику в пути на тот свет: сбруей коня, оружием, реже личными украшениями и сосудами с ритуальной пищей. Рядом с покойником укладывался его верный товарищ – конь, без которого в бескрайних степях, где для жизни необходимы значительные передвижения, человек был фактически почти беспомощен. Вера в необходимость снабжения умершего вещами, нужными в дороге и хотя бы на первое время жизни на том свете, особенно подробное освещение получила у самого любознательного и правдивого арабского путешественника начала X в. Ибн Фадлана. Он описал не кимако-кипчакский, а гузский погребальный обряд. Однако благодаря раскопкам кочевнических курганов мы знаем, что погребальный обряд тюркоязычных народов в общем необычайно однообразен, а это значит, что общие положения, которыми руководствовались кочевники при сооружении погребальных комплексов, были фактически идентичны. Итак, Ибн Фадлан рассказывает: «А если умрет человек из их числа, то для него выроют большую яму в виде дома, возьмут его, наденут на него его куртку, его пояс, его лук… и положат в его руку деревянный кубок с набизом, оставят перед ним деревянный сосуд с набизом, принесут все, что он имеет, и положат с ним в этом доме… Потом поместят его в нем и дом над ним покроют настилом и накладут над ним нечто вроде купола из глины». Так сооружали саму могильную яму и курган над ней (глиняный купол).

Далее Ибн Фадлан писал о сопровождавших этот основной обряд действиях: «Потом возьмут лошадей и в зависимости от их численности убьют из них сто голов, или двести голов, или одну голову и съедят их мясо, кроме головы, ног, кожи и хвоста. И, право же, они растягивают все это на деревянных сооружениях и говорят: “Это его лошади, на которых он поедет в рай”. Если же он когда-либо убил человека и был храбр, то они вырубят изображения из дерева по числу тех, кого он убил, поместят их на его могиле и скажут: “Вот его отроки, которые будут служить ему в раю”». Кочевника всегда сопровождали на тот свет убитые кони, иногда и другие животные, а также убитые им враги в виде простых камней или грубых человеческих изображений из камня или дерева (балбалы). Изображений самих умерших гузов ни над могилами, ни в специальных святилищах не ставили. Обычай этот распространился только среди населения Кимакского каганата, причем преимущественно у кипчаков.

Ибн Фадлан живо и обстоятельно разъясняет смысл обряда сопровождения погребений лошадьми: «Иногда они пренебрегут убиением лошадей день или два. Тогда побуждает их какой-нибудь старик из числа старейшин и говорит: “Я видел такого-то, то есть умершего, во сне и он сказал мне: “Вот видишь, меня уже перегнали мои товарищи и на моих ногах образовались язвы от следования за ними. Я не догнал их и остался один”. При этих обстоятельствах они берут его лошадей и убивают их и растягивают их на его могиле. И тогда пройдет день или два, придет к ним этот старик и скажет: “Сообщи моим семейным и моим товарищам, что подлинно я уже догнал тех, которые ушли раньше меня, и что я нашел успокоение от усталости”» (Ибн Фадлан, с. 128).

Ясно, что кони нужны были для быстрого переезда – для перекочевки из одного мира в другой. Чем больше их было, тем лучше – тем богаче и подвижнее был умерший в новом для него мире.

О других верованиях кимаков, а тем более кипчаков сохранились весьма отрывочные свидетельства. Так, Гардизи писал, что кимаки поклоняются реке Иртыш и говорят, что «река – бог человека», а в более поздних источниках сохранились сведения о поклонении огню и даже об обычае части кимаков сжигать своих мертвых, о поклонении солнцу и звездам. «Куманы (кипчаки) занимаются астрологией, пользуются показаниями звезд и поклоняются им», – писал Абульфеда. Абу-Дулаф писал о волхвовании кимаков, в частности о камнях, которыми они вызывают дождь. Вера в таинственную силу камней была очень широко распространена среди тюркоязычных народов.

Поклонялись кимаки и скалам с изображениями (видимо, древним писаницам) и изображениям человеческой ступни и конского копыта. Ал-Идриси говорил о вере в различных духов, а также о принятии некоторыми кимаками манихейства и мусульманства. Две последние религии начали проникать к кимакам, видимо, в X в. и распространились среди них значительно позже, причем только в центральных областях – в Прииртышье и Прибалхашье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: