Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

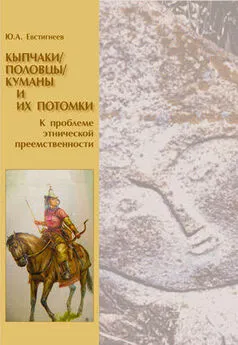

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем не менее русские князья Изяслав, Святослав и Всеволод (сыновья Ярослава, так называемый триумвират), очевидно, поняли опасность, которая грозила бы Киеву в случае соединения торческих отрядов с Сельджуками и гибели Византии. К тому же, надо думать, византийские политики употребляли все силы для того, чтобы втянуть Русь в борьбу с гузами-торками. Характерно, что первым князем, выступившим в поход против торков, был Всеволод Ярославич, женатый на «царице грекине», т.е. византийской царевне. В тот год (1055) торки, вернее, какая-то их орда подошла слишком близко к границе Руси – устью реки Сулы, где стоял уже русский городок Воинь. Орда встала там на зимовье, что, естественно, не могло понравиться жителям городка, поскольку торки обычный зимний недостаток кормов пытались восполнить грабежом русских поселков. Вот на этих-то торков и обрушился князь Всеволод. Торки были побеждены и отогнаны в степи. А через пять лет после этого небольшого похода, в 1060 г., все три князя триумвирата и еще полоцкий князь Всеслав «совокупивше воя бещислены и поидоша на коних и в лодьях бещисленное множьство на торкы». Услышав о надвигающихся на степь русских полках, торческие военачальники не решились принять битву и отступили в глубь степи. Далее летописец кратко и очень выразительно рассказывает об их судьбе: «…помроша бегающе… овии от зимы, друзии же гладом, инии же мором…» (ПСРЛ, II, с. 152).

Действительно, после этого торки уже не упоминались в летописях в качестве самостоятельной политической силы. Однако, как и печенеги, торки не были уничтожены полностью. Подавляющее большинство оставшихся в степях торков вместе с печенегами подкочевали к границам Руси и перешли на службу к русским князьям, за которую им были выделены земли для кочевок на пограничных со степью землях.

Поиски сильных покровителей были совершенно необходимы обоим народам потому, что с востока в восточноевропейские степи прихлынула уже новая кочевая волна, мощью превосходящая две предыдущие. Этой новой силой были половцы, впервые подошедшие к юго-восточной границе Руси летом 1055 г. Об этой первой встрече русский летописец написал вполне доброжелательно: «Приходи Блуш с половци и створи Всеволод мир с ними и возвратишася (половцы – С. П.) восвояси» (ПСРЛ, II, с. 150). Так открылась новая страница совместной истории кочевой степи и Руси.

Глава 2. Кимаки и кипчаки

Арабские и персидские географы, путешественники и историки IX-X вв. в тех разделах своих сочинений, которые посвящены были народам, обитавшим в далеких от Халифата восточноевропейских и азиатских степях, постоянно упоминают народ и страну кимаков. Первым в списке тюркских племен назвал кимаков и отделившихся от них кипчаков знаменитый арабский географ Ибн Хордадбех (вторая половина IX в.), пользовавшийся при составлении своего труда более ранними сочинениями (возможно, даже VIII в.). Немного позже Ибн Хордадбеха ал-Истахри и Ибн Хаукаль при составлении карт попытались определить местонахождение земель, занятых этими народами. Ал-Масуди, бывший образованнейшим историком своего времени (X в.), дал уже более подробные сведения об их расселении, а его современник Абу-Дулаф сообщает в своем сочинении об их хозяйстве и религиозных представлениях. Так постепенно накапливались знания об этих окраинных для арабомусульманского мира тюркоязычных народах.

В конце X в. о них хорошо были осведомлены столичные писатели и ученые Халифата. Особенно широко они были известны в среднеазиатских государствах, где о них не только писали в малодоступных для народа книгах, но и рассказывали о путешествиях в страну кимаков на городских базарах и в чайханах.

Возросшее количество информации сказалось прежде всего на том, что в знаменитом персидском географическом трактате «Худуд-ал-Алам» («Границы мира») о кимаках и кипчаках написаны целые главы, а великий среднеазиатский писатель ал-Бируни упомянул о них в нескольких своих сочинениях.

В XI в. о кимаках писал Гардизи в сочинении «Украшение известий», в котором рассказывается легенда о расселении этого народа, а в XII в. основным источником изучения страны кимаков-кипчаков, занятий и обычаев их становится большое арабское географическое сочинение ал-Идриси.

Сведения о ранней истории кимаков и кипчаков сохранились в легенде, изложенной в сочинении Гардизи. Легенда восходит к значительно более раннему времени, чем сам источник, а именно к концу VII-VIII в.

В VII в. кимаки кочевали на землях севернее Алтая – в Прииртышье – и входили в состав Западнотюркского и частично Уйгурского каганатов. С гибелью последних выкристаллизовалось ядро кимакского племенного союза, возглавляемое шадом (принцем). Вот как рассказывается об этом в легенде:

«Начальник татар умер и оставил двоих сыновей; старший сын овладел царством, младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи; там он поставил шатер и расположился. Каждый день этот человек и рабыня выходили на охоту, питались мясом и делали одежду из меха соболей, белок и горностаев. После этого к ним пришло семь человек из родственников татар: первый Ими, второй Имак, третий Татар, четвертый Байандур, пятый Кыпчак, шестой Ланиказ, седьмой Аджлад. Эти люди пасли табуны своих господ; в тех местах, где (прежде) были табуны, не осталось пастбищ; ища травы, они пришли в ту сторону, где находился Шад. Увидев их, рабыня сказала: “Иртыш”, т.е. остановитесь; отсюда река получила название Иртыш. Узнав ту рабыню, все остановились и разбили шатры. Шад, вернувшись, принес с собой большую добычу с охоты и угостил их; они остались там до зимы. Когда выпал снег, они не могли вернуться назад; травы там много, и всю зиму они провели там. Когда земля разукрасилась и снег растаял, они послали одного человека в татарский лагерь, чтобы он принес известие о том племени. Тот, когда пришел туда, увидел, что вся местность опустошена и лишена населения: пришел враг, ограбил и перебил весь народ. Остатки племени спустились к тому человеку с гор, он рассказал своим друзьям о положении Шада; все они направились к Иртышу. Прибыв туда, все приветствовали Шада как своего начальника и стали оказывать ему почет. Другие люди, услышав эту весть, тоже стали приходить (сюда); собралось 700 человек. Долгое время они оставались на службе у Шада; потом, когда они размножились, они расселились по горам и образовали семь племен по имени названных семи человек» (Кумеков, 1972, с. 35-36).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: