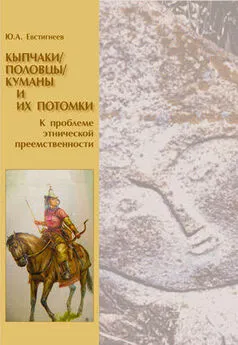

Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате Игорь счел возможным прекратить поход, однако это не избавило его от необходимости расплатиться с печенегами, пошедшими в этот поход ради возможности пограбить захваченные земли. Взамен византийских владений Игорь вынужден был разрешить печенегам «воевати Болгарскую землю» (ПСРЛ, II, с. 34-35). Игорь пытался нейтрализовать печенегов не только заключением миров, но и силой оружия. В 920 г. он ходил на них походом, что под этим годом зафиксировано в летописи: «воеваша на печенегы». О том, кто победил в этом походе и куда был направлен удар русских полков, неизвестно. Других сообщений о походах русичей на степняков не сохранилось. Да и вряд ли организация их была тогда возможна. Печенеги на огромных пространствах южнорусских степей практически были неуловимы, поскольку кочевали по ним круглый год, проводя все время в повозках и на конях.

Печенеги находились на той так называемой таборной стадии кочевания, которая характеризуется достаточно развитыми общественными отношениями – военной демократией (Плетнева, 1982, с. 13-18). Во главе восьми фем, которые, очевидно, можно считать объединениями типа орд, стояли ханы – архонты, как называет их Константин Багрянородный, или, согласно русской летописи, князья. Орды делились на 40 частей, т.е. в каждую орду входило пять родов. Эта структура печенежского общества была прослежена этнографами и у некоторых ныне существующих народов, в частности у каракалпаков. Роды возглавлялись архонтами более низкого разряда – меньшими князьями. Роль племенных и родовых князей сводилась в условиях военной демократии к роли военачальников. Константин Багрянородный записал имена первых ханов, под главенством которых печенеги захватили восточноевропейские степи: Ваицу (орда Иртим), Куркутэ (Гилы), Каидум (Харавои), Гиаци (Хопон), Куел (Цур), Ипаоса (Кулпеи), Батан (Цопон), Коста (Талмат).

Каждая орда действовала, вероятно, в значительной степени самостоятельно. Во время грабительских и завоевательных походов и войн некоторые из них особенно разбогатели и выделились. Об этом опять-таки рассказывает византийский император: «Должно знать, что пачинакиты называются также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур и Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие: ибо это и означает прозвище “кангар”» (Константин Багрянородный, с. 159). Следует сказать, что фемы кангар, по-видимому, вели свое происхождение от «Кангюй» и с самого начала, с образования печенежского объединения, стояли во главе союза. Очевидно, главы трех «избранных» орд – ханы Куркутэ, Ваицу и Куел – были самыми прославленными и могущественными в печенежской земле [1] [1] Мне кажутся весьма значительными и смысловые значения имен ханов. Соответственно: «волк», «буря» или «бурный ветер» (?), «сильный эль» – «сильный властитель».

. Тем не менее даже они не могли передать по наследству свою власть сыновьям. Власть наследовалась двоюродными братьями или детьми двоюродных братьев, «чтобы достоинство не оставалось постоянно в одной ветви рода, но чтобы честь наследовали и получали также и родичи по боковой линии. Из постороннего же рода никто не вторгается и не становится архонтом» – так завершает свои познания об общественном строе печенегов император Константин (Константин Багрянородный, с. 155). Описанный им несколько необычный порядок наследования предполагает, как представляется, матрилинейность родства или, во всяком случае, пережиточность этого матриархального закона. Следует отметить, что пережитки матриархата были, видимо, вообще характерны для кочевников; некоторые его черты, как мы увидим ниже, хорошо прослеживаются и в половецком обществе.

Князья (ханы) – военачальники – обладали, очевидно, исполнительной властью. В экстраординарных случаях печенеги, как известно из более поздних (XI в.) источников, собирали «сходку», являвшуюся, по существу, народным собранием – органом военной демократии. О ней упоминают в своих сочинениях епископ Бруно и византийская царевна Анна Комнина (Плетнева, 1958, с. 193). Постоянные войны, участие в грабительских походах – наиболее типичные черты этого общественного строя. Именно поэтому печенегов так легко можно было поднять в любой поход против любой страны, грабеж которой принес бы им выгоду. Мы уже знаем, что чаще всего ими пользовались византийцы. Однако и сами они постоянно опасались за свои крымские владения, в частности за Херсон, к стенам которого печенеги часто подкочевывали, видимо, вплотную.

В 965 г. при князе Святославе печенеги участвовали в русском походе на Хазарию. Прямых сведений об этом нет, но недаром византийский император подчеркивал невозможность для росов вести войны без предварительно заключенного с печенегами соглашения.

В этом походе Святослав неизбежно должен был пройти через печенежские степи, для того чтобы достигнуть хазарских городов: Саркела, который был первым взят и разгромлен его войском, и затем Итиля где-то на Нижней Волге (Артамонов, 1962, с. 426-427).

Мир Святослава со степняками был недолговечен. Три года спустя печенеги организовали большой поход на Русь. Святослав в то время вел завоевательную войну в Болгарии на Дунае, и вполне вероятно, что византийцы, напуганные близким соседством русской дружины, спровоцировали этот поход на страну, ослабленную отсутствием князя и лучшей части его дружины. Русский летописец так начинает рассказ об этом: «Придоша печенези первое на Рускую землю… и затворися Ольга с внуки своими Ярополком, Олгом, Володимером в городе Киеве. И оступиша печенези город в силе тяжьце, бесцисленное множьство около города и не бе лзе вылести из града и вести (Святославу. – С. Я.) послати…» (ПСРЛ, II, с. 53.). Город и княгиня с княжичами были спасены подошедшим к Киеву воеводой Претичем, уведомленным о бедственном положении города юношей-киевлянином, пробравшимся через печенежское окружение и переплывшим Днепр для того, чтобы попасть к черниговским воинам, стоявшим лагерем на левом берегу Днепра и не знавшим о бедственном положении стольного города.

Печенеги, увидев подошедшие русские дружины Претича, решили, что это уже подобрался к ним с тылу Святослав, слава о непобедимости которого была настолько сильна, что степняки, не приняв боя, отступили, а князь печенежский просил мира и дружбы у Претича и поменялся с ним оружием: «…и вдаст печенежский князь Претичу конь, саблю, стрелы. Он же даст ему брони, щит, меч…» (ПСРЛ, II, с. 55). Пока шел этот обмен любезностями, Святослав действительно вернулся вместе с дружиной на Русь, собрал воинов и прогнал печенегов «в поле», т.е. далеко в степи, и вновь подтвердил мир с ними. Но не надолго. В 969 г. умерла Ольга, и некому стало удерживать неуемного князя дома.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: