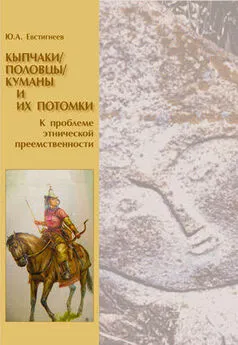

Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В первые десятилетия своего существования орды печенежского союза кочевали в заволжских степях. Там началось формирование как политического объединения, так и печенежского этноса с общей для него материальной культурой.

Зажатые в заволжских степях между значительно более сильными соседями – узами, кипчаками, мадьярами и Хазарским каганатом, почувствовав ослабление последнего, они ринулись к западным рубежам своих кочевий. Хазары попытались остановить движение печенежских орд. Каган заключил союз с узами, надеясь силами союзников разгромить неожиданных захватчиков. Однако результат этого соглашения оказался совершенно противоположным. Узы, по словам византийского историка императора Константина Багрянородного, «пойдя войною на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной их страны…». «Пачинакиты же, – пишет он, – обратись в бегство, бродили, выискивая место для своего поселения» (Константин Багрянородный, с. 155). Путь печенегов по захваченным землям в конце IX – первом десятилетии X в. был отмечен пожарищами, гибелью подавляющего большинства степных и лесостепных поселений, замков и даже городов (на Таманском полуострове).

Этот сравнительно короткий период продвижения печенегов на запад нашел, как нам представляется, отражение в персидском географическом труде «Границы мира», составленном неизвестным автором, видимо, в начале X в. Там говорится о двух ветвях печенегов: тюркской и хазарской. Географическое положение тюркских печенегов описывается следующим образом: «Восток их страны граничит с гузами, на юг от них буртасы и барадасы, на запад от них мадьяры и рус, на север от них река Рута». Описание это, как и все арабские и персидские штудии о Восточной Европе, неясно. Тем не менее местонахождение кочевий тюркских печенегов можно с большей или меньшей долей вероятности определить в пределах Днепро-Донского междуречья. Название «тюркские» эти печенеги получили от наиболее страшного и опасного для них в те десятилетия соседа – гузов-тюрков (интересно, что русские позднее также стали называть гузов тюрками – торками). На запад от них лежали владения мадьяр-венгров и Руси. Последняя находилась севернее основного направления печенежского удара, направленного на захват степных пастбищ. Поэтому с нею печенеги столкнулись позднее. Вначале же они ударили по венграм, жившим тогда в Днестро-Днепровском степном междуречье, называемом Ателькуза. Для этого они прежде всего заключили военный союз с болгарским царем Симеоном, который, естественно, желал уничтожить такого опасного соседа, каким были венгры. Воспользовавшись тем, что основные силы венгров отправились в поход, печенеги ворвались в их страну и совершенно истребили, как пишет Константин Багрянородный, их семьи и прогнали воинов, оставленных для охраны кочевий. Вернувшиеся из похода венгры нашли свою землю «пустынной и разоренной», занятой к тому же свирепыми врагами. Убедившись, что им уже не удержаться здесь, венгры повернули на запад. Однако первым их побуждением был, видимо, захват наиболее близких от Ателькузы территорий, а именно лесостепных земель на русском пограничье. Случилось это в 898 г., о чем сохранилась краткая запись в русской летописи: «Идоша Угре мимо Киев горою… и пришедшие к Днепру, сташа вежами» (ПСРЛ, II, с. 17-18). Очевидно, они попытались задержаться здесь, но были встречены крайне неприветливо русскими пограничными полками и потому, не останавливаясь более и не вступая в битвы, двинулись через Карпаты в Подунавье. Там, по свидетельству летописца, они «почаша воевати» и, добившись победы, поселились на богатых землях Паннонии.

Что же касается печенегов, то победа сделала их фактически единственными хозяевами приднепровских, донецких и донских степей вплоть до Волги.

Вторая ветвь печенегов, названная персидским Анонимом хазарской, кочевала на землях, восточнее которых проходили «Хазарские горы, на юг от них – аланы, на запад – море Gurz, на север от них – мирваты» (Hudud-al-Alam, с. 160).

Мы видим, что данные об этой ветви еще более неопределенные, чем о первой. Единственным ясным ориентиром являются аланы, обитавшие, как известно, в предгорьях Кавказа. Море, упомянутое в приведенном отрывке, видимо, Азовское (и часть Черного), а горы – холмы, тянувшиеся вдоль Кума-Манычской впадины. Кого называл Аноним мирватами, остается невыясненным. Тем не менее примерное местоположение земли хазарских печенегов все-таки можно установить – это степное междуречье нижнего Дона и Кубани. Археологические исследования ряда приморских поселений свидетельствуют о том, что многие из них, в частности такой большой город, как Фанагория, погибли в конце IX – начале X в.

Источники говорят нам еще об одной группе печенегов, обитавших в Заволжье. Проезжая через заволжские степи в начале X в., Ахмед Ибн Фадлан встретил там печенегов, кочующих у воды, «похожей на море». Видимо, он имел в виду соленое озеро Челкар, расположенное в самом центре заволжских земель. Рассказывая о них, Ибн Фадлан пишет: «Они – темные брюнеты с совершенно бритыми бородами, бедны в противоположность гузам…» (Ибн Фадлан, с. 129). Очевидно, это те печенеги, которые не последовали на запад вместе с основным ядром печенежского племенного союза, а остались на прежних кочевьях, подчинившись гузам. Об этих печенегах довольно подробно писал и Константин Багрянородный: «Да будет известно, что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из своей страны, некоторые из них по собственному желанию и решению остались на месте, живут вместе с так называемыми узами и поныне находятся среди них, имея следующие особые признаки (чтобы отличаться от тех и чтобы показать, кем они были и как случилось, что они отторгнуты от своих): ведь одеяние свое они укоротили до колен, а рукава обрезали до самых плеч, стремясь этим как бы показать, что они отрезаны от своих и от соплеменников» (Константин Багрянородный, с. 157). Это была самая малоактивная и бедная часть печенегов. Оставшись на прежних кочевьях, они, естественно, подчинились гузам, вошли в их союз и более уже самостоятельного значения не имели и в других источниках не упоминались.

К середине X в. печенеги заняли в степях от Волги до Дуная громадные территории. О политической географии Печенежской земли, о размещении на ней отдельных печенежских орд, или фем, обстоятельно повествует все тот же Константин Багрянородный. Дело в том, что печенеги в то время играли в истории восточно- и центральноевропейских народов и стран и в истории самой Византии весьма заметную роль. Этим они постоянно привлекали к себе внимание византийских политиков, строивших в расчете на них свои планы борьбы против окружавших их государств болгар, венгров, хазар, русов. Характерно, что свое сочинение-поучение сыну, названное «Об управлении империей», Константин начинает с глав, характеризующих отношения всех этих народов с печенегами, значительную зависимость их от печенегов, грабящих их мирные поселения, мешающих торговле, вымогающих у них выкупы и откупы. Особенно страдали от печенегов венгры и болгары, которые «многократно были побеждены и ограблены ими, то по опыту узнали, что хорошо и выгодно всегда находиться в мире с пачинакитами» (Константин Багрянородный, с. 41).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: