Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

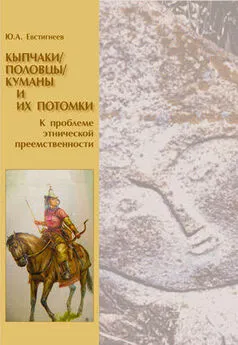

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Значительно большего единства и четкости достигли археологи в этнической, именно половецкой, интерпретации каменных изваяний («каменных баб»), в наши дни являющихся принадлежностью музейных коллекций южных степных городов Украины и России. В древности десятки тысяч изваяний стояли группами или в одиночку на всех возвышающихся, издалека заметных точках степи. Освоение земель русскими землепашцами в XVII-XVIII вв., сопровождавшееся распашкой целины и широким строительством, привело к массовому уничтожению этих произведений искусства. К XX в. их почти не осталось в Днепро-Донском междуречье – на основной территории их распространения. Возникла настоятельная необходимость как-то ограничить или даже прекратить этот стремительный процесс уничтожения статуй. Борьбу за их сохранение возглавила археолог и меценатка графиня П. С. Уварова. Эта важная светская дама обратилась с личной просьбой к губернаторам южных губерний организовать перепись статуй. В этой работе по приказу губернаторов участвовали даже урядники. Однако в основном ею занимались учителя, поэтому в целом перепись велась довольно грамотно.

Этот прекрасный источник для изучения статуй и их распространения в степях хранится в настоящее время в Государственном историческом музее. Тогда же, в конце XIX – первых десятилетиях XX в., начали создаваться обширные музейные собрания степных статуй. Долгое время – на протяжении всего XIX в. – каменные статуи приписывались самым различным народам, обитавшим в степях: скифам, гуннам, готам, болгарам, финнам, славянам, уграм, татарам, ногайцам и даже русским переселенцам. Первым исследователем, решительно заявившим, что они оставлены половцами, и попытавшимся доказать свою гипотезу, был Н. И. Веселовский. После опубликования его работы в 1915 г. к вопросу о каменных статуях, большинством ученых безоговорочно признанных половецкими, не возвращались вплоть до конца 50-х годов, когда к ним обратилась сначала я (в 1958 г.), а затем Федоров-Давыдов в указанной выше монографии. В обеих работах статуи использованы в качестве дополнительного источника по изучению кочевников.

В 1974 г. вышла из печати моя книга «Половецкие каменные изваяния», в которой изданы и по возможности исследованы все наиболее крупные музейные коллекции статуй (1322 экз.). Помимо публикации статуй (каталога), в работе делается попытка сделать их историческим источником, на основании которого можно строить исторические выводы. Все они будут широко использованы и в данной книге.

Большое внимание уделяется половцам в трудах историков, посвященных истории домонгольской Руси. Особенно много места занимают разделы о них в книгах Б. А. Рыбакова. Весьма существенную роль в исследовании половецкой истории и культуры сыграли многочисленные монографии и статьи, основной целью которых было исследование «Слова о полку Игореве». В них с особенной обстоятельностью рассматриваются вопросы взаимоотношений половцев и Руси: языковые, культурные, политические и пр.

В начале 70-х годов XX в. не без влияния «вспыхнувшего» и развившегося в предыдущее десятилетие интереса к половцам и остальным так называемым поздним кочевникам в Румынии вышли две прекрасные книги Петре Диакону о печенегах и половцах в бассейне Дуная. В них автор привлекает к решению ряда проблем немногочисленные в том регионе археологические материалы, используя при этом данные работ Федорова-Давыдова и моих.

Следует также отметить, что в те же 70-е годы и в начале 80-х активизировались исследования не только половецких, но и кипчакских древностей и памятников Прииртышья и Волго-Уральского междуречья. В 1972 г. вышла чрезвычайно полезная и информативная книга Б. Е. Кумекова «Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам», в которой автор подводит итоги более чем вековому изучению этого народа, а также по-новому рассматривает многие источники и дает в целом достаточно выразительную и полную картину жизни кимаков и кипчаков до и частично после их расселения на запад – в южнорусские степи.

Итак, даже самый беглый обзор литературы о половцах, упоминающий только наиболее крупные монографические работы, свидетельствует о том, что эта тема не забыта ни западными, ни советскими, ни российскими учеными.

Данная книга является первой попыткой популярного изложения, а в отдельных случаях и первого обобщения накопленных за последние сто лет наблюдений, материалов и выводов по различным вопросам половецкой истории, географии, экономики и культуры. В книгу введены и некоторые новые материалы и факты, в ней высказываются по ряду вопросов новые мысли и гипотезы. Они, вероятно, будут интересны не только широкому читателю, которому и предназначена эта книга, но и специалистам-историкам.

Глава 1. Восточноевропейские степи на рубеже двух тысячелетий

В конце IX в. Хазарский каганат, раздираемый внутренними противоречиями и религиозной смутой, потерял свое еще совсем недавнее могущество, свою завоеванную реками крови славу непобедимой державы. Зашевелились притихшие было соседние народы, одно за другим стали выходить из хазарской конфедерации безропотно платившие ранее дань кагану племена и племенные союзы.

По-видимому, именно к этому времени следует относить формирование в восточноевропейских степях нового кочевнического союза – печенегов (в латиноязычной и византийской литературе они именовались пацинаками или пачинакитами, в арабской – баджнак). Возглавлен он был выходцами из давно распавшегося политического объединения Кангюй. Новое объединение получило новое имя. Происхождение имен народов – вопрос сложный и подчиненный своим закономерностям. Его вряд ли можно решить на одном примере. О происхождении слова «печенег» («беченег») существует несколько мнений. Одно из них представляется весьма вероятным: оно произведено от тюркского имени Бече – так звали, видимо, первого вождя печенежского племенного союза. Известно в степях несколько примеров именно такого происхождения этнического наименования – по имени первого главы правящего в союзе рода. Как и все кочевнические объединения, печенеги были разноликим и разноязыким союзом: в него, помимо тюркоязычных орд, могли входить и какие-то угорские группировки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: