Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

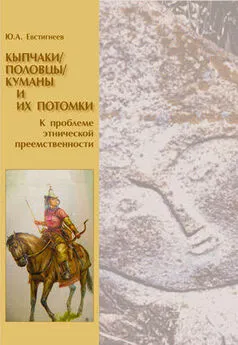

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако довольно быстро этот процесс захвата прекратился – многотравные богатые пастбища вполне, видимо, обеспечивали кормами громадные стада. В то же время содержание скота на подножном корме круглогодично приводило к необходимости более рациональной организации освоения степи, в частности более строгого разделения кочевок на летние и зимние. Экономическая необходимость стимулировала установление для каждого степного подразделения определенных маршрутов перекочевок и более или менее постоянных мест для зимних и летних становищ.

В одном из предыдущих разделов книги говорилось, что половцы уже в последние десятилетия XI в. перешли ко второй стадии кочевания. От первой она отличается прежде всего разделением пастбищ на определенные участки, принадлежавшие конкретным ордам, куреням и аилам, т.е. значительно большей стабильностью кочевых группировок, ограниченных в своем движении четкими пределами. Усиливавшаяся с каждым годом стабилизация сделала кочевников доступными для русских полков. Первые походы русских в степь – косвенное, но надежное свидетельство возникновения у половцев определенных мест становищ. Другим доказательством является, как говорилось выше, установка вблизи становищ и на кочевых маршрутах многочисленных святилищ предков с одной, двумя, десятью и более каменными статуями. Кроме того, в районах наиболее населенных, начали сооружать над погребенными большие или малые курганы, а иногда и целые могильники (до этого половцы предпочитали хоронить своих умерших родичей в древних курганных насыпях). Распространение каменных статуй и курганных захоронений, датирующихся по сопровождающим вещам XII в., дает представление о расселении половцев по степи. В предыдущей главе мы проследили, как расселялись половцы в первой половине XII в. (по распространению статуй «промежуточных» типов). Статуи следующей, «эволюционной», группы встречаются в значительно большем количестве сравнительно с ранними и «промежуточными». Это говорит, очевидно, не только о широком развитии камнерезного ремесла у половцев во второй половине XII в., но, по-видимому, и о количественном росте половецкого населения в ордах.

К сожалению, в письменных источниках почти не сохранилось сведений о размерах кочевнических, в частности половецких, орд. Тем не менее по отрывочным упоминаниям мы можем все-таки составить какое-то представление об этом. Так, с 40-тысячной ордой откочевал в Венгрию из восточноевропейских степей хан Котян в 1237 г. Видимо, можно считать, что это был обычный, самый распространенный размер одной орды. В 1109 г., 2 декабря, боярин Владимира Мономаха Дмитр Иворович с полком взял у Дона (Донца) 1000 половецких веж. В одну вежу, или, как их называли русские, чадь, в среднем входило не более 35-40 человек, а значит, боярину удалось захватить в плен целую орду. Удался этот отчаянный набег потому, что зимой кочевники были, как правило, ослаблены, заняты поисками наиболее удобных пастбищ, а если зима была суровой, то просто спасением скота от голодной смерти. И сами они, и их кони зимой нередко голодали и, во всяком случае, не были способны к активным действиям. Надо сказать, что это обстоятельство отлично было известно на Руси: обычно русские отправлялись в степь за полоном зимой (иногда подчеркивается, что зима была «лютой») или ранней весной, когда половцы еще не оправились от тяжелой зимы и, главное, не могли быстро маневрировать по степи из-за весеннего отела скота. Характерно, что и половцы при нападениях на русские земли всегда учитывали время наибольшей занятости населения княжеств полевыми работами и приходили на Русь летом (иногда по три раза за сезон!) и, пользуясь бедственной засухой, почти беспрепятственно грабили русские пограничные села и городки.

Возвращаясь к вопросу о численности половецкой орды, следует вспомнить 7 тыс. воинов хана Селука, пришедших на Черниговщину в 1128 г. С учетом того, что часть воинов все же оставалась в вежах, можно думать, что и орда Селука достигала того же «среднего» размера – 40 тыс. человек. Правда, были в степях и менее крупные группировки, например, орда Башкорда, в которую входили всего 20 тыс. человек. Еще меньше была орда (возможно, курень) хана Тоглия, о которой летопись упоминает в связи с событиями 1172 г. Размеры всей группы равнялись 7 тыс., а воинов они выставили 1200, т.е. и здесь примерно соблюдалась пропорция 1:5.

Несмотря на несомненное существование в степях самых различных по величине и политической значимости подразделений, представляется весьма вероятным, что размеры орд колебались от 20 до 40 тыс., причем преобладали 40-тысячные орды. Вместе с окружающими вежи стадами это были весьма представительные объединения, и недаром Аммиан Марцеллин писал о том, что гуннские становища напоминают ему города на колесах. Всего в восточноевропейских степях кочевало, как мы видели в предыдущей главе, в первой половине XII в. не менее 12-15 орд, а это значит, что общее количество населения равнялось примерно 500-600 тыс. человек. Если учесть, что в среднем малая семья в пять человек, чтобы вести кочевое хозяйство, должна была иметь стадо, соответствующее по поголовью 25 лошадям (1 лошадь = 5 голов рогатого скота + 6 овец), то можно представить себе размеры передвигавшихся по степям соединенных кочевий-веж. Следует помнить также о существовании степных богачей, имевших во владении стада, состоявшие из 10 тыс. коней и 100 тыс. голов овец (Ибн Фадлан, с. 126; Тизенгаузен, 1884, с. 286).

Несмотря на природные богатства, южнорусские степи фактически могли обеспечить относительно небольшое количество скотоводов-кочевников. Требовались новые земли и постоянная забота о добыче новых средств к существованию. Тем более что вновь, как два столетия назад, в Приуралье у шары-кипчаков (половцев) наметилась к середине XII в. тенденция к демографическому подъему. Донецкая орда начала активно расселяться на запад, и этот процесс продолжался и во второй половине XII в. «Донцы», судя по распространению каменных статуй, заняли уже правый берег Днепра вплоть до Ингульца и крымские степи. Интересно, что на Ингульце (Ивле, как называет его летописец) стояли «сторожи половецкие» – в 1193 г. в походе русские полки прежде всего столкнулись с ними, а потом уже пошли к Днепру – вежам и стадам. Ивля, видимо, была тогда пограничной западной рекой половецких (шары-кипчакских) кочевий.

Очень увеличилась численно нижнедонская группировка половцев, продвинувшаяся на восток по степям до среднего течения Дона. То же случилось и с предкавказской ордой, распространившейся не только в прикаспийских степях современной Калмыкии, но и в Дагестане (в грузинской летописи упоминаются «дербентские кипчаки»). Отдельная группа половцев занимала берега Нижней Волги. Там уже в первой половине XII в. восточные авторы помещали город Саксин. Ал-Гарнати побывал там дважды – в 1131-м и 1153 гг. Он писал, что основное население Саксина – гузы, а кроме них, там живут хазары, болгары и сувары (Федоров-Давыдов, 1969). При этом гузы и болгары управляются разными эмирами. Этнический состав города позволяет нам предполагать, что Саксин возник на руинах хазарской столицы Итиль. Как городки на Донце, как Белая Вежа, Саксин превратился в ремесленный степной городок, вокруг которого раскидывали свои кочевья кипчаки-половцы. Сохранились сведения, что в конце XII в. город часто грабили отдельные кипчакские отряды. Тем не менее он продолжал существовать вплоть до монгольского нашествия и даже дал области вокруг себя свое имя. Его получили также и кочующие там половцы. Русский летописец именует их отдельно от половцев: «саксины» и «половцы» фигурируют в летописи в рассказе о нашествии монголов. Очевидно, это вполне оправданное деление, поскольку на Нижней Волге население было всегда перемешано. Недаром Рашид-ад-Дин уже в XIV в. называет кипчакские степи Поволжья «Дешт-и-Хазар», т.е. хазарские степи. Население Хазарского каганата продолжало жить вместе с новыми завоевателями. Вероятно, именно из-за смешанности населения здесь, на Нижней Волге, кипчаки не ставили святилищ с каменными статуями: обычай «заглох» в чуждой этнической среде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: