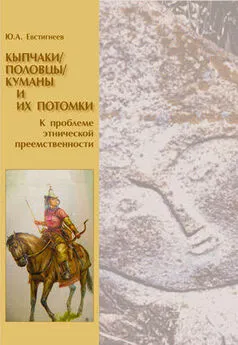

Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особенной оригинальностью отличаются, по-видимому, весьма модные в степях серебряные серьги с дутыми биконическими или «рогатыми» (с шипами) подвесками. Их носили не только половчанки, но и черноклобуцкие женщины. Иногда, очевидно, вместе с женщинами они проникали из степи и на Русь – отказаться от любимого украшения жена-половчанка не хотела.

Еще более типичным украшением для кочевников (половцев и черных клобуков) было употребление ими металлических зеркал, отлитых из светлой бронзы, прекрасно отшлифованных с одной стороны дисков с петлей на обратной стороне. Носили их женщины обычно в кожаных или матерчатых сумочках на поясе. На Руси зеркалами вообще не пользовались. Эта чисто восточная вещь была распространена в степях повсеместно с древности. Множество зеркал в средние века поступало к кочевникам из Китая и Ирана. Обычно обратная поверхность у них украшена сложнейшими узорами – изображениями растений, животных, драконов и пр. В Хазарском каганате нередко делали отливки с этих роскошных экземпляров – половецкое производство зеркал, видимо, явилось прямым продолжением хазарского. Не исключено, что и продолжали его потомки хазарских литейщиков, оставшиеся жить, как мы видели, в Саксине, Белой Веже, городках на Донце и т.д. Правда, они уже не рисковали делать копии с восточных образцов. Зеркала были простые – на обратной стороне, кроме массивной петли в центре, выделялся бортик и иногда два перекрещивающихся у петли валика, образующих крестовидный знак.

Таким образом, есть все данные говорить о существовании в половецком обществе какой-то ремесленной прослойки. Одни ремесленники предпочитали сидеть в становищах и городках, другие могли бродить, переходить из становища в становище в поисках заказов. Такими бродячими мастерами были, видимо, многочисленные скульпторы, изготовлявшие по заказам половцев каменные изваяния. Это было налаженное сложное дело, включавшее знания, навыки и таланты архитекторов, камнерезов и скульпторов. Мы уже неоднократно указывали на то, что каменные статуи устанавливались в квадратных в плане святилищах. Стены святилищ складывались обычно из плитняка настолько прочно, что нижние «венцы» многих из них достояли до наших дней. Иногда по периметру святилища ставились небольшие фигуры животных, которые должны были сопровождать предка в быту и на охоте, – коня, верблюда, барана, кабана, медведя. Видимо, изготовлению их не придавалось особенно важного значения (не исключено, что многие из них были сделаны из дерева и не дошли до нас), поскольку «ваялись» они довольно небрежно: считалось достаточным, чтобы в фигурке угадывался хотя бы вид животного.

Значительно больше времени и сил, а также способностей тратил мастер на изготовление человеческой скульптуры. Во-первых, он должен был найти для этого заранее рассчитанных величины и пропорций камень – видимо, заказать его в одной из окрестных каменоломен (камни выламывались, вероятно, рабами). Во-вторых, получив камень, мастер размечал его, учитывая будущие пропорции статуи. В настоящее время эти пропорции (сильная укороченность нижней части) кажутся нам результатом недостаточной квалификации скульпторов. Такое явное, повторяющееся на всех, даже на самых совершенных, изваяниях нарушение, очевидно, возникло не случайно. Дело в том, что статуи ставились на постаментах и к тому же на высоких местах. Подойдя к изваянию вплотную для принесения жертвы, человек должен был взглядом охватить всю скульптуру, а не только ее ноги, которые в случае изображения их естественной длины казались бы чудовищно длинными. Половецкие камнерезы решили эту проблему, нарушив пропорции фигур. Однако в изображении остальных деталей некоторые из них достигали высокого мастерства – особенно в изображении лиц, в которых иногда видно стремление не только к формальному портретному сходству, но и к отражению характера умершего предка.

Скульпторы отлично знали и свойство камня выветриваться на открытом воздухе. Для сохранения своих произведений они тщательно шлифовали поверхность, на что также уходила масса времени и умения. Затем они раскрашивали их какими-то органическими красками. Таким образом, статуи выглядели весьма живописно и, безусловно, производили очень сильное впечатление на всех проезжавших мимо и на собственных родичей. Полного расцвета изготовление статуй достигло во второй половине XII в. В конце этого столетия и в начале следующего появились в степях стеловидные статуи. Они верно изображали фигуру – с грудью, выпуклым животом, вогнутой спиной, тщательно проработанными чертами головных уборов и лиц, но ваялись без рук и ног. Такой переход к некоторой условности изображения, как правило, в любой отрасли искусства появляется на ее закате, поэтому возможно, что мода на установку каменных статуй понемногу начала затухать в степях.

Следует сказать, что одновременно с ваянием каменных скульптур изготовлялись и аналогичные им деревянные статуи, что свидетельствует прежде всего о процветании у половцев и деревообделочного ремесла. Ясно, что они дошли до нас в единичных экземплярах и, как правило, в очень плохом состоянии. Тем не менее сейчас уже можно сказать, что их было так же много, как и каменных, и они так же ярко раскрашивались. Вероятно, стены части святилищ сооружались не из камня и в виде частокола. Позднее появились и иные святилища, но на них мы остановимся ниже.

Помимо явственно выделяемых ремесел, половцы постоянно занимались обработкой тех продуктов, которые они получали от скотоводства и отчасти охоты.

Судя по сведениям Рубрука и Карпини, домашними делами, в которые входили и весьма трудоемкие и требующие серьезных производственных навыков, занимались обычно женщины. «Обязанность женщин, – писал Рубрук, – состоит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло и грут, приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают они ниткой из жил… Они шьют также сандалии, башмаки и другое платье. Они делают также войлок и покрывают дома. Овец и коз они караулят сообща и доят иногда мужчины, иногда женщины» (Рубрук, с. 100-101). Карпини добавляет к этому: «Девушки и женщины ездят верхом и ловко скачут на конях, как мужчины. Мы также видели, что они носили колчаны и луки… Жены их все делают: полушубки, платья, башмаки, сапоги и все изделия из кожи…» О мужчинах Карпини написал так: «Мужчины ничего вовсе не делают, за исключением стрел, а также имеют отчасти попечение о стадах; но они охотятся и упражняются в стрельбе…» (Плано Карпини, с. 37). Более наблюдательный и писавший более подробно Рубрук сообщил о мужчинах несколько больше: «Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена и уздечки и делают седла, строят дома и повозки, караулят лошадей и доят кобылиц, трясут самый кумыс, то есть кобылье молоко, делают мешки, в которых его сохраняют, охраняют также верблюдов и вьючат их». Выше мы уже говорили о том, что железные предметы, седла и луки не мог изготовить своими силами и средствами сам кочевник (воин или пастух). Это делали мужчины-ремесленники (кузнецы и пр.). Цитированные сообщения о делах и обязанностях мужчин и женщин интересны подчеркиванием строгой регламентации домашних работ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: