Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

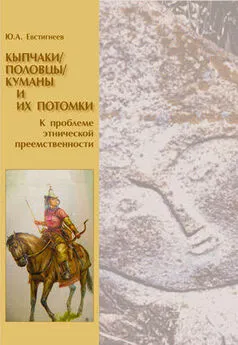

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наиболее активно в XII в. шла торговля с Корсунью (Херсонесом), где царили византийские купцы, Сурожем (Судаком), который был освоен итальянскими купцами (в основном генуэзцами), и Тмутараканью, в которой, помимо византийцев, большую роль играли собственно тмутараканские купцы и ремесленники (как и в Белой Веже, преимущественно остатки хазарского населения).

В середине XIII в. араб Ибн-ал-Асир писал о Суроже: «Этот город кипчаков, из которого они получают свои товары, потому что он (лежит) на берегу Хазарского моря и к нему пристают корабли с одеждами: последние продаются, а на них покупаются девушки и невольники, буртасские меха, бобры, белки и другие предметы, находящиеся в земле их» (Тизенгаузен, I, с. 25-26).

Замечательным памятником – свидетельством вполне налаженных отношений крымских городов с половецкой степью - является знаменитый Половецкий словарь (Codex Cumanicus), который был создан в одном из этих городов. Словарь составлен из двух тетрадей. В первой, наиболее существенной, помещены два списка слов. Один список состоит из 1560 слов, размещенных в порядке латинского алфавита в трех колонках: латинской, персидской и половецкой. Во втором списке (1120 слов) слова объединены в смысловые группы. В каждой от 4 до 90 слов. Безусловно, в основном они отражают потребности и интересы купцов и ремесленников, живших и работавших в приморском городе. Там мы находим такие слова, как «базар», «торговля», «продавец», «уплата», «долг», «цена», «монета», «меняла», «чернила», «бумага», перечисления предметов торговли, в основном названия тканей разных сортов, перечисления названий восточных товаров (пряностей, духов и пр.), драгоценных камней и, наконец, рабов. Группы слов отражают занятия ремеслами: строительным, портняжным, а также называют такие профессии, как врач, хирург, художник, трактирщик, мясник и т.д.

Кроме того, некоторые группы слов дают нам общие понятия, необходимые при характеристике человека (умный, красивый, знатный, щедрый), города (ров, мост, улица, дом и пр.), природы (гора, море, долина, трава и т.д.). Помещена там и специальная группа, рассказывающая нам о номенклатуре половецкого общества (на этом мы остановимся ниже).

Вторая тетрадь Словаря начинается половецко-немецким словариком и представляет собой бессистемный набор слов и фраз самого разнообразного значения. Там же помещены грамматические заметки по половецкому языку, список половецких загадок и христианские тексты на половецком языке или латино-половецкие билингвы.

Рукопись Словаря хранится в библиотеке св. Марка в Венеции. Датируется она 1303 г. Мы не знаем, указан в рукописи год составления Словаря или год его переписки или даже сшивки двух очень отличающихся друг от друга тетрадей. Очевидно, вторая тетрадь составлена была немецкими монахами-францисканцами, проникавшими в Крым и Причерноморье с целью проповеди христианства в середине XIV в. Они, видимо, и сшили обе «половецкие» тетради, и после этого Словарь попал на хранение в библиотеку.

Представляется, что процесс составления обширного словаря первой тетради, охватывающей многие вопросы жизни и быта крымского города и половецкого общества, проходил постепенно (поэтапно), а это значит, что нельзя считать Словарь «срезом» с узкого отрезка времени. Видимо, мы имеем все же возможность и право проецировать сведения, сохранившиеся в Словаре, не только на весь XIII в., но даже и на XII в. (во всяком случае, на его вторую половину).

Данные Словаря о ремеслах относятся к городским крымским ремеслам. О собственно половецких производственных навыках нам дают представление некоторые виды и типы вещей (оружие и украшения), находимые в погребениях, а также уже неоднократно упоминавшиеся нами каменные статуи.

В большинстве мужских захоронений вместе с покойниками помещали коня со сбруей и оружие. Обычно до нас доходят только металлические части этих предметов: железные удила и стремена, подпружные пряжки, железные наконечники стрел, сабельные клинки. Кроме того, почти в каждом погребении мы находим железные небольшие ножи и огнива. Все перечисленные предметы отличаются необычайным единообразием размеров и форм. Эта стандартизация характерна для кочевников всей европейской степи вплоть до Урала. Изменения типов этих вещей происходили всюду почти единовременно. Все это позволяет заключить, что в зимних становищах у половцев (как и у других степняков) было неплохо налажено кузнечное производство со своими традиционно степными приемами и критериями. Из кузни в кузню быстро распространялись по степи нововведения: большая искривленность сабель, арочные простые стремена, удила с большими плоскими кольцами и т.д. Очевидно, разбросанные по степи мастера-кузнецы были довольно тесно связаны друг с другом.

Помимо железных вещей, в погребениях степняков постоянно находят остатки берестяных и кожаных колчанов (последние с железными «скобками»), костяные накладки-петли для берестяных колчанов, костяные накладки на лук и костяные «петли» для конских пут. Для всех этих вещей и отдельных деталей характерно также единообразие. Этот факт и к тому же тщательность отделки предметов (в частности, шлифовка поверхности кости) заставляют думать, что и они изготовлялись специалистами. В долгие голодные зимы какая-то часть половцев занималась, очевидно, дополнительно к пастьбе различными промыслами. Одни клеили луки, другие – колчаны, третьи были косторезами. Были среди них и седельники, поскольку изготовление седла требовало специальных навыков и знаний, шорники. Конечно, сбрую для своего коня мог сшить любой кочевник, приобретя у кузнеца удила и соединительные кольца, однако сложные, украшенные дорогими бляхами сбруйные наборы, несомненно, делали специалисты-шорники.

В степных женских захоронениях попадаются самые разнообразные украшения. Возможно, что часть их привозилась из соседних стран, однако половчанки носили своеобразный головной убор, характерные серьги и нагрудные украшения. Они не известны ни на Руси, ни в Грузии, ни в Византии, ни в крымских городах. Очевидно, следует признать, что их изготовляли степные мастера-ювелиры.

Основной частью головного убора были «рога», сделанные из серебряных выпуклых штампованных полуколец, нашитых на войлочные валики. Подавляющее большинство каменных женских изваяний изображалось именно с такими «рогами». Правда, иногда эти роговидные «сооружения» использовались и в качестве нагрудных украшений – своеобразных «гривен». Кроме них, половецкие женщины носили и более сложные нагрудные подвески, игравшие, возможно, роль амулетов. О них мы можем судить только по изображениям на женских каменных статуях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: