Альберт Аспидов - Петербургские арабески

- Название:Петербургские арабески

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3101-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Аспидов - Петербургские арабески краткое содержание

В книге Альберта Аспидова, как в фантастическом орнаменте арабесок, переплетены истории, посвященные самым разнообразным сторонам жизни старого Петербурга.

Живо и занимательно автор рассказывает о церковных и светских торжествах, костюмированных балах и народных гуляньях, купеческих нравах и училищных порядках, дуэлях, дворцовых переворотах и событиях Русско-японской войны… Также вы познакомитесь с историей домов, дворцов, их обитателей и связанными с ними легендами, ставшими частью городского фольклора.

Петербургские арабески - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этих садах были не только обычные для северных мест фрукты и овощи. «Санкт-Петербургские ведомости» с воодушевлением сообщали о садовнике Иоганне Лоренце Гофмейстере, выращивавшем на Мойке (в садах графа Петра Ивановича Шувалова) помимо клубники, малины, вишен, сливы, огурцов и «абрикос» уже к Пасхе «как белые, так и синие наилучшие виноградные кисти совершенно зрелые». При этом искусном садовнике на петербургской почве стали произрастать «столь славная Муза, банана или баннера» и такие невиданные здесь нежные плоды, как ананасы. Последние Гофмейстер продавал по 2–3 рубля за штуку. Этого столь известного в столице садовника Екатерина и решила привлечь к устройству своего сада.

Устройство сада в галантном и стремящемся приблизиться к природе XVIII веке считалось искусством, во многом схожим с живописью. Существовала обширная классификация садов. Сады разделяли по времени: утренние, полуденные и вечерние, весенние, летние и осенние. Различали их по характеру: торжественные, меланхолические, веселые, приятные, романтические… Сад, который для себя избрала Екатерина, скорее всего, был романтическим — напоминающим рощи, образованные самой природой. Посажены здесь были шестиметровой высоты березы, доставленные из ближних лесов. Контрастировали с ними (подчеркивали их природное изящество, светлость) испанские вишни, яблони, бамбуковые пирамиды…

В северной части сада, обращенной к Неве, Гофмейстер устроил оранжерею, где произрастали экзотические растения и в которых, очевидно, можно было полакомиться нежными, сочными плодами. Здесь же были говорящие попугаи, обезьяны и другая теплолюбивая живность. Одного такого попугая Екатерина послала в подарок старику-вельможе, любителю женщин, взявшему к себе на содержание танцовщицу. Подарку сначала обрадовались, а затем разочаровались в нем. Попугай непрестанно говорил: «Стыдно старику дурачиться!»

В открытой для всяких непогод части сада тоже были собраны птицы. Чтобы они не улетели, над садом была натянута сетка — по металлическим дугам. По дорожкам сада разгуливали красивые фазаны. С ними контрастировали вороны, удостоенные цепной привязи к деревьям сада. Наверно, ими дорожили: потому ли, что их считали мудрыми птицами, или потому, что они обладали секретом долголетия.

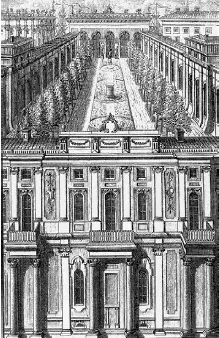

Изображение висячего сада и южного фасада Малого Эрмитажа. 1772 г.

Со временем задуманная площадь висячего сада несколько сократилась. Вначале Екатерина в южной его части возвела жилой павильон для своего любимого человека, Г.Г. Орлова. Затем на месте оранжереи был устроен северный павильон с помещением для дружеских собраний и бесед (Эрмитажем). Екатерина начала коллекционировать картины известных художников. Для того чтобы иметь возможность ими любоваться, на обеих длинных сторонах сада были возведены галереи, собственно и положившие начало нынешнему всемирно известному музею — Эрмитажу…

Кончина Екатерины II, последовавшая 6 ноября 1796 года, была неожиданной. Наиболее искренно и непосредственно горевал в этот день животный мир висячего сада, вдруг лишившийся своего пропитания. Императрица обычно следила за тем, чтобы вовремя кормили, поили ее птиц, зверей, и сама принимала участие в этом занятии. Но теперь и для них наступило другое время…

Сирень Эрмитажа

В висячем саду Эрмитажа первой цветет сирень. Гроздья ее цветов издают кружащий голову аромат, проникающий и в соседние выставочные залы. Говорят, что лучшая в городе сирень произрастает в этом устроенном на втором этаже саду. Затем здесь расцветают кусты жасмина — прижившиеся на севере уроженцы южных мест. Их белые цветы приятно, нежно пахнут. Последними украшают себя желтыми цветами деревья. Это боярышник, родословная которого тоже восходит к далеким восточным местам. Осенью обитатели эрмитажного сада меняют свои наряды — одеваются в яркое многоцветие. Такой необычный, живой экспонат, внезапно возникающий за окнами верхнего этажа, привлекает к себе внимание посетителей музея не меньше, чем какие-либо другие произведения искусства, выставленные в залах. И как у каждого другого художественного шедевра, у эрмитажного висячего сада есть свои сокрытые от глаз тайны, своя непростая история. Мы рассказывали о екатерининском периоде, но это было только началом его жизни. Поведаем теперь о ее продолжении…

Новое здание для «Императорского музеума» — Эрмитажа — создавалось не на пустом месте. На месте, которое назначил для него Николай I, стояли повседневно необходимые здания манежа и конюшни. Их нужно было снести. Архитектор Лео Кленце, которому было поручено построить «Музеум», нашел остроумное решение для возникшей проблемы. Он предложил поместить манеж и конюшни под висячим садом. Здесь были склады дворцового имущества. Они страдали от протечек со стороны сада, и их охотно переместили в более сухое место.

В действительность предложенную Кленце идею воплощал уже архитектор В.П. Стасов. Здесь он показал себя мастером смелых, оригинальных архитектурных и инженерных решений. Екатерининский висячий сад и поддерживавшие его стены были разобраны, очищенный промежуток между северным и южным павильонами застроен вновь. Под конюшню отвели большой двухсветный зал, который украсили четыре ряда гранитных колонн со сводами между ними. Назначенную для манежа другую половину новой постройки перекрыли необычно большим пологим, двадцатиметровым в пролете кирпичным сводом. На этих сводах и основал Стасов возобновленный висячий сад. Как его устраивали, нам сообщает архивный документ: «Для облегчения сводов манежа и конюшен под все дорожки и площадки сада вместо сплошной насыпки складываются шанцы… а для посадки дерев или кустов оставлено две гряды во всю длину сада».

Шанцы — это небольшие помещения, перекрытые сводами. Под садом оказалась целая система таких помещений — разной высоты и размеров. В некоторых из них рукой нельзя достать потолка, а через другие можно пробраться лишь ползком. Проход в этот подземный лабиринт был закрыт. В.П. Стасов позаботился и о гидроизоляции сада — покрыл верх шанцевых сводов «рольным свинцом со спайкою швов».

Что касается самого сада, то Николай I распорядился устроить его «по желанию наследника цесаревича». Последний же «изволил отозваться, что желал бы, чтоб садик был устроен по-прежнему». Так и было сделано, но император затем распорядился в северной его части устроить оранжерею — зимний сад, который стал частью, продолжением великолепного, фантастически украшенного павильонного зала. О зимнем саде писали: «Сей последний во время балов в Новом Эрмитаже превращается в пиршественную залу, где яркий блеск освещения умеряется как будто покровом массой иноземных растений, распространяющих свежесть и прохладу…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: