Альберт Аспидов - Петербургские арабески

- Название:Петербургские арабески

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3101-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Аспидов - Петербургские арабески краткое содержание

В книге Альберта Аспидова, как в фантастическом орнаменте арабесок, переплетены истории, посвященные самым разнообразным сторонам жизни старого Петербурга.

Живо и занимательно автор рассказывает о церковных и светских торжествах, костюмированных балах и народных гуляньях, купеческих нравах и училищных порядках, дуэлях, дворцовых переворотах и событиях Русско-японской войны… Также вы познакомитесь с историей домов, дворцов, их обитателей и связанными с ними легендами, ставшими частью городского фольклора.

Петербургские арабески - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дж. Доу прибыл в Петербург в 1819 году. Под мастерскую ему была предоставлена одна из больших зал Шепелевского дворца (ныне на его месте стоит здание Нового Эрмитажа с атлантами). Здесь им были написаны около 350 портретов. Размеры картин были определены общие для всех генералов — 1 аршин 2 вершка в высоту и ширину.

Нередко император «в часы думы или отдыха» посещал мастерскую художника. Его флигель-адъютант Данилевский вспоминал: «Имевши однажды счастие сопровождать его в прогулке по мастерской, я осмелился сказать ему: «Здесь недостает главное, государь». «Чего?» — спросил император Александр. — «Вашего портрета». Он задумался и с той невыразимой улыбкой, которую помнят все, имевшие счастие беседовать с ним, отвечал: «Это дело потомков»».

Этот разговор, очевидно, побудил Александра заказать Доу и свой портрет. Художник изобразил его во весь рост в кавалергардском мундире и со шляпой в руке. Это лучший из всех известных прижизненных портретов Александра I.

Портрет Александра I. Дж. Доу. 1825 г.

Работа Доу над заказанными ему генеральскими портретами, как сообщали тогдашние «Отечественные записки», была завершена «менее, нежели в пять лет», то есть около 1824 года.

Куда затем Александр I поместил живописные изображения любезных своих сослуживцев, стены какого из залов Зимнего дворца были ими украшены?

Для своего внука и его супруги Екатерина II определила комнаты и залы в северо-западном ризалите Зимнего дворца. Кабинет Александра был устроен в помещении с окнами, обращенными к Адмиралтейству. Это там, где ныне находится отделанная дубом библиотека Николая II. Архивные документы 1825 года сообщают нам о Военном зале, к которому с одной стороны примыкал кабинет царя, а с другой стороны был вход в Малую церковь. Этот зал, очевидно, получил свое название от закрепленных на его стенах портретов военных соратников Александра.

Вскоре, в 1826 году, Военный зал, устроенный императором Александром I, передаст свое название вновь сделанной при Николае I Военной галерее. После революции последняя будет именоваться «Галереей Отечественной войны 1812 года». А бывший Военный зал архитектор Монферран в 1830 году превратит в красивую ротонду с остекленным потолком.

И слышу их воинственные клики…

Парад победы, завершивший эпоху войн с Наполеоном, Александр I устроил в августе 1816 года — в годовщину Бородинского сражения. На обширной равнине близ города Вертю (восточнее Парижа) были собраны находившиеся тогда во Франции русские войска — более 150 000 человек. Это были облаченные в солдатскую, офицерскую и генеральскую формы ветераны уже минувшей войны. Необычное зрелище в центре Европы собрало вокруг себя несметное число иностранцев, присутствовали союзные государи.

Солдаты выглядели безукоризненно, все построения совершались в образцовом порядке. Парадом командовал лично Александр I. Во время церемониального марша он предводительствовал армией, а его брат, юный великий князь Николай Павлович, был впереди Фанагорийского полка, салютуя обнаженной шпагой. Этот торжественный и праздничный день навсегда остался в памяти будущего императора Николая I, определяя затем многое в его поступках. В их числе было и создание Памятной военной галереи в Зимнем дворце.

В начале 1826 года утвердившийся на престоле Николай I, казалось, был целиком озабочен следствием над «государственными преступниками», выступившими в декабре минувшего года. Однако и в это время он сумел обратить внимание на коллекцию генеральских портретов, размещенную в Военном зале рядом с рабочим кабинетом почившего царя и Малой церковью. Это были живописные изображения военных соратников Александра, исполненные знаменитым художником Доу. В расположении портретов отсутствовала система, им было тесно в плохо освещенном зале.

Между тем хозяйственные дела во дворце шли своим чередом, и молодой царь не вмешивался в их течение. Гоф-интендантская контора готовилась к «возобновлению живописи в проходной промеж Георгиевского зала и Белой галлереей» (ныне — Гербовый зал) и сломке здесь печей. Но вот неожиданно 19 мая из Москвы последовало высочайшее повеление, заставившее отменить эти работы. В распоряжении, полученном из Первопрестольной, сообщалось о том, «что государь император желает, чтобы утвержденный им план архитектора Росси для сделания в Зимнем дворце между залами Белого и Георгиевского портретной галлереи, в которую должны войти и комнаты, занимаемые ныне придворною конторою, приведен был в исполнение нынешним летом». Архитектору Росси приказано было выделить на эту переделку 100 тыс. рублей и затем «отпускать г. Росси деньги по мере надобности для устройства портретной галлереи». «Проходная комната», которую предполагали реставрировать, также подлежала уничтожению в ряду других, бывших на месте назначенной галереи.

Устроить «портретную галерею» должно было к 25 декабря того же года — к дате, определенной еще императором Александром I, — «для ежегодного и на вечные времена торжества избавления от вражеского нашествия». В этом декабре была и первая годовщина восшествия на престол императора Николая Павловича, которую он пожелал отмечать 25 числа. Так что начинать строительные работы нужно было немедленно.

Пыль от разрушительного процесса ликвидации некоторых комнат и перекрытий в центре дворца поднялась ужасная. Пришлось все проемы, ведущие в будущую галерею, зашить досками, войлоком, рогожей.

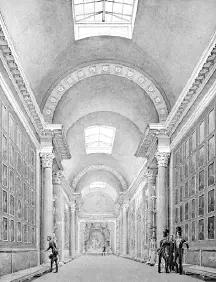

Таким образом расчистили пространство для новой, необычной галереи. Длина ее была 77 аршин, ширина — более 9 аршин, высота совпадала с высотой соседних парадных залов. Перекрыли галерею новым кирпичным сводом с тремя большими отверстиями, через которые галерея освещалась дневным светом. Круглый свод был расписан искусным художником Скотти. Стены были окрашены в торжественный алый цвет. Два ряда колонн коринфского ордера делили галерею на три части. Колонны были облицованы желтым мрамором и вносили элемент живописности в строгий облик памятника русской победы и славы.

Деление галереи на три части имело символическое значение: три года продолжалась памятная война с Наполеоном. 1812 год падал на Отечественную войну, а 13-й и 14-й годы — на Заграничный поход. Соответственное значение имели и три двери, ведущие в галерею. Главный вход в галерею был определен от большой дворцовой церкви — в узком торце галереи. Два других соединяли ее с Белым и Георгиевским залами.

Военная галерея. Акварель Г.Г. Чернецова

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: