Александр Широкорад - Великая речная война. 1918 — 1920 годы

- Название:Великая речная война. 1918 — 1920 годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5–9533–1465–5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Великая речная война. 1918 — 1920 годы краткое содержание

Книга военного историка А. Б. Широкорада повествует о наименее известном аспекте Гражданской войны в России — боевых действиях на реках и озерах. Речные и озерные красные и белые флотилии сыграли в этой войне крайне важную роль. Как правило, огневая мощь флотилий существенно превосходила огневую мощь сухопутных войск, сражавшихся на различных фронтах и театрах военных действий. Тема речной войны очень интересна, но почти неизвестна нашим читателям. Своей книгой, широко используя иллюстрации и карты, автор попытался восполнить этот пробел. Картина боевых действий дана объективно, без заведомых пристрастий. Ведь по обе стороны баррикад сражались русские люди, и с каждой стороны среди них были как герои, так и трусы и глупцы.

Великая речная война. 1918 — 1920 годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

14 июля в ходе очередного налета союзной авиации ружейно-пулеметным огнем с посыльного судна «Некрасов» был сбит английский гидросамолет «Фэйри-IIIВ». Самолет сел на воду, а его экипаж — летчик Маршалл и наблюдатель Лаксдоун — бежали в лес. Позже их выдали красноармейцам местные крестьяне.

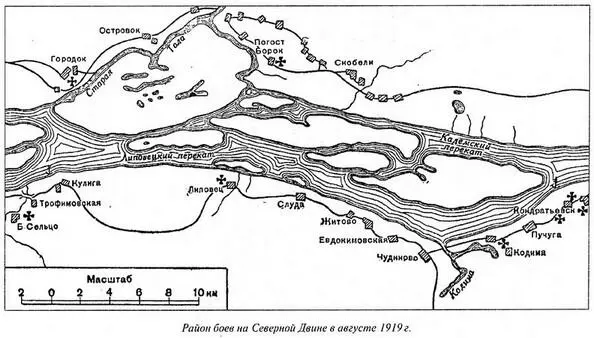

В начале августа союзники начали новое наступление на левом берегу Двины — по речке Нюма и лесным просекам на деревню Чудиново, а на правом берегу — на деревню Городок. Из-за отсутствия разведки 10 августа союзники совершенно неожиданно для красных заняли Чудиново и оказались в тылу красных войск и Северодвинской флотилии. Этот маневр союзников был настолько внезапен, что в первый момент пулеметный огонь с берега, открытый по судам красной флотилии и плавбатареям, был принят за «аэропланный пулеметный огонь».

Погода в тот день была дождливая, а густой туман мешал наблюдению за флотилией союзников. Пользуясь этим, суда союзников одновременно с появлением обходной колонны своих войск на берегу реки начали быстро подниматься вверх и открыли ураганный огонь по красным судам и плавучим батареям, корректируемый с самолетов. Плавбатареи, выйдя из зоны артиллерийского огня, попали под пулеметный огонь пехоты союзников. Всякая связь со штабом бригады прервалась, и сведений о положении на правом берегу не было.

В суда Северодвинской флотилии, шедшие по фарватеру, пехота союзников бросала с берега десятки ручных гранат. Красные канонерки обстреляли занятые союзниками деревни и после артиллерийской подготовки высадили около 50 десантников, которые заняли деревню Затуневскую. выбили оттуда союзников, захватили пленных, стрелковое оружие и пулеметы. В 14 ч. 50 мин. 10 августа десант, вернувшийся на суда, был высажен у деревни Слудка, которую союзники оставили без всякого сопротивления.

Английские суда активно поддерживали наступление союзных сухопутных сил. В бою участвовали мониторы М-27, М-31, М-33, канонерки «Хамбер» и «Сайкала». А когда на берегах реки появлялись отряды красных, тут же подлетали английские быстроходные катера и открывали пулеметный огонь.

Англичане обнаружили и вытралили между пристанью Сельцо и деревней Нижнее Сельцо большое минное заграждение из мин «Рыбка». При этом взорвался на мине английский моторный катер.

Еще 15 мин «Рыбка» красные пустили вниз по течению навстречу англичанам. Однако те выловили все 15 мин, погрузили на телеги и выставили у деревни Нижний Липовец в тылу красной флотилии. Красные со страху выставили 8 шаровых мин выше Пучуги.

В ходе боя 10 августа на судах красных оказалось 6 убитых и 9 раненых.

В результате боев в районе деревень Борецкая и Верхнее Сельцо эти районы остались за союзниками. Часть красных войск попала в плен, а остальные пробились к деревне Нижняя Тойма. Северодвинская флотилия была разбита на два отряда. Первый отряд из плавбатарей и дозорных катеров был отправлен на позицию у деревни Пучуга с целью оборонять занимаемые деревни, а второй отряд в составе трех канонерок и двух сторожевых судов остался у деревни Слудка.

Красное командование надеялось на пассивность противника и предполагало по мере подхода подкреплений перейти в наступление с целью восстановить положение. Но подкрепление задерживалось, оставить батареи у деревни Пучуга без пехотного прикрытия было невозможно, и 12 августа отряд батарей отошел к деревне Каменные Прилуки. Канонерки второго отряда оставались у деревни Слудка. Красные выставили минное заграждение у деревни Липовец. Из-за отсутствия пехотных частей невозможно было установить наблюдение за флотилией союзников, и особенно остро ощущалась нужда в самолетах. Однако ни один из аэропланов, находившихся на Северной Двине, не был в состоянии произвести разведку. Полное отсутствие сведений с мест о положении союзной флотилии и о положении на берегах крайне обостряло обстановку.

Ночью 14 августа красные дозорные, видимо, крепко спали, и союзники спокойно установили батарею в деревне Занейской в тылу у дозорных судов Северодвинской флотилии. С рассветом союзники перешли в наступление. Красная флотилия была обстреляна пулеметным огнем, а дозорным судам пришлось прорываться мимо батареи союзников. Выйдя из зоны обстрела, красные суда открыли огонь по деревне Занейской. Сторожевое судно «Скорпион» получило несколько попаданий и затонуло на мелком месте у Петропавловского переката. Сторожевой катер «Гельфман» под огнем противника подошел к «Скорпиону», снял с него команду, замки и прицелы орудий, после чего канонерка «Урицкий» расстреляла полузатопленный «Скорпион», судно быстро сгорело.

Красные части на левом берегу отошли к деревне Кондратьевской, а на правом берегу — к деревне Нижняя Тойма. У деревни Каменные Прилуки по приказанию начальства 54-й дивизии суда Северодвинской флотилии выставили минное заграждение.

Предприняв глубокий обход 10 августа, союзники не стали развивать свой успех и задержались на линии Сельцо — Сельменга. Сторожевое охранение союзников в составе нескольких рот было выдвинуто к деревне Пугачевской на левом берегу и к деревне Скобели на правом берегу.

Фактически обход 10 августа был предпринят для эвакуации британских войск. Белое командование пыталось кое-как залатать дыры своими формированиями, состоявшими как из добровольцев, гак и из насильно мобилизованных жителей северных областей. Генерал Миллер даже начал вербовку как русских, так и иностранных добровольцев в Париже, суля большие деньги за службу на Севере России, но, увы, желающих не нашлось. Занятие северных областей красными становилось вопросом времени.

4 сентября личный состав Славяно-британского авиакорпуса был погружен на пароход, идущий в Англию. Британские летчики там и остались, а большинство русских летчиков отправилось дальше — на Черное море к генералу Деникину.

15 августа из Архангельска отправилась экспедиция под командованием капитана 1-го ранга Б. А. Валькицкого к бухте Находка в Обской губе. Оттуда группа офицеров рассчитывала пробиться к Колчаку.

С отводом вниз британских судов возникли серьезные проблемы в связи с временным обмелением Северной Двины. Так, у деревни Чамово уровень воды на фарватере упал до 2 футов (0,61 м). Чтобы облегчить свои суда, англичане сняли с них все, что могли, включая артиллерию.

С большим трудом британские суда преодолели Чамовский перекат, но два монитора (М-25 и М-27) стащить с мели так и не смогли и 16 сентября (по другим сведениям 17 сентября) взорвали их. Остальные суда английской флотилии встали на якорь у деревни Лявля, в 30 верстах от Архангельска.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: