Борис Бродский - Вслед за героями книг

- Название:Вслед за героями книг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1962

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Бродский - Вслед за героями книг краткое содержание

Да я же всех знаю! – воскликнешь ты, раскрывая эту книгу. Конечно, ты знаешь бесстрашного Спартака. Ты бился вместе с Айвенго на турнире в Ашби и сопровождал благородного Квентина Дорварда в его опасном путешествии из Тура в мятежный город Льеж. Ты восхищался мужеством купца Калашникова, не побоявшегося вступить в бой с царским опричником. Ты забывал о времени, следя за необыкновенными приключениями отважных мушкетёров. . .

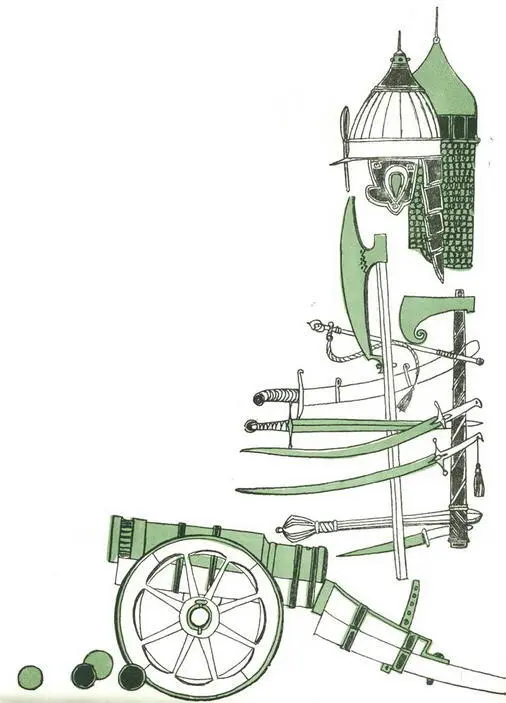

Итак, все они – твои старые знакомые. А теперь представим себе: как-то вечером ты и твои приятели собрались у меня дома. Вы расселись поудобнее, и зашёл у нас разговор о героях любимых книг. – «Спартака» читал? – спросил бы я тебя. – Ну, а что представлял собой Рим в то время? В каких домах жили тогда люди? Как они были одеты? – А вот ты, приятель, кажется, хорошо знаешь «Трёх мушкетёров»? Не скажешь ли ты, какое оружие в те времена применяли? – А ты, друг, помнишь наизусть многие строфы из «Евгения Онегина». А какой была Москва во времена Пушкина?

Прим OCR: Это одна из лучших книг для детей. И лучшее издание. Может быть не во всем научно выверенные или отвечающие сегодняшней исторической моде, но прекрасно подобранные и понятные для детей.

Вслед за героями книг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В шубе за столом

От жарко натопленных печей в палате стояла невыносимая духота. Горячий пот струился по лицам пирующих, но царь и бояре восседали в меховых шубах.

На каждом была богато расшитая цветными и золотыми нитками рубашка. Она считалась исподней, нижней одеждой.

Исподней одеждой считался узкий до колен «зипун» со стоячим воротником, подпиравшим затылок. Зипун надевали на рубаху. Нередко зипун шили с рукавами другого цвета. Например, белые рукава к зипуну зелёного шёлка. В зипуне ходили дома, а если ждали гостей, то поверх надевали кафтан из цветного шёлка, парчи или бархата.

От ворота до низа кафтана шли застёжки, искусно сплетённые из золотых и серебряных проволочек, а к рукавам, длиной до колен, приделаны вытканные золотом ремешки.

Этими ремешками рукав стягивали на запястье, и от этого плотная материя топорщилась сборками.

В торжественных случаях поверх кафтана накидывали просторную и длинную, чуть не до пят, меховую шубу с огромным, как шаль, воротником.

Богатство одежды считалось признаком знатности. Чем знатнее был человек, тем пышнее он наряжался.

У царя имелись особые шубы для выезда, для приёмов, для свадеб. На пиру он сидел в специальной «столовой» шубе, подбитой самым лёгким мехом – беличьим. Сверху столовая шуба была крыта белым шуршащим шёлком, что по старинным понятиям свидетельствовало о симпатии хозяина к своим гостям.

Кремлёвский дворец

Где же пировал царь?

Конечно, в своём Кремлёвском дворце, – скажут многие.

Действительно, после пожара 1547 года Иван Г розный с большой пышностью восстановил дворец на вершине Кремлёвского холма. Одни палаты были отстроены заново, другие подновлены и украшены росписью и каменной резьбой.

Царский дворец поражал современников своими размерами. В нём было около тысячи помещений: покоев, палат, погребов. Дворец состоял из множества самостоятельных, построенных в разное время частей.

Разбросанные причудливо и живописно постройки дворца соединялись площадками, висячими переходами, галереями и великолепными крылечками.

Каждое крыльцо имело своё назначение: с одного читались царские указы, по другому вводили восточных послов, по третьему – европейских. Было крыльцо, которым пользовались слуги, а было и такое, к которому простому человеку запрещалось даже приблизиться – оно вело в покои царя.

В Кремле между зданиями царских палат было множество мощёных внутренних дворов.

Со двора во двор вели пологие лестницы.

Каменный нижний этаж – подклет – служил для подсобных помещений. Здесь размещались поварни, пекарни, квасные, швальни (портновские), чеботарни (сапожные), псарни, помещения для охотничьих соколов и так называемая «истопничья палата». К ней были приписаны слуги, обязанные топить печи и следить за чистотой во дворце.

Среди многочисленных построек дворца выделялось белое кубическое здание, облицованное гранёным камнем,- знаменитая Грановитая палата, приёмный зал русских царей.

Белокаменное крыльцо, с которого оглашались царские указы, соединяло Грановитую палату со Средней палатой. Она была крыта листами позолоченной меди и за своё роскошное убранство прозвана Большой Золотой.

Из неё переход вёл в столовую палату, место царских пиров. Но во времена, о которых рассказал Лермонтов, Иван Грозный жил не в Кремлёвском дворце.

Опричнина и земщина

Родовитые бояре думали больше о своих владениях, чем об интересах русского государства. Многие из них становились на путь измен и предательства. Это вынудило Ивана Грозного на крайнюю меру. Он объявил наиболее важную центральную часть страны опричниной – собственной землёй царя.

На опричных землях деревни и сёла были отобраны у знатных владельцев, а их самих царь переселил на другие земли, названные земщиной.

Опричные земли царь роздал не знатным, но преданным ему служилым людям. Это и были «опричники» – личная гвардия царя Ивана.

Они не смели водить ни дружбы, ни прочного знакомства с теми, кто не был приписан к опричнине и считался земским.

Это относилось и к родителям опричника. Ради царя он не должен был знаться ни с «земским» отцом, ни с матерью.

Опричники носили у седла метлу и собачью голову в знак того, что они призваны искоренять измену, вынюхивая, подобно собакам, царских недругов и выметая их, как помелом, с земли русской.

В песне Лермонтова один из героев, Кирибеевич, – опричник, а другой, купец Калашников, – земец. На льду Москвы-реки в честном кулачном бою удалой купец Калашников побеждает Кирибеевича и идёт на лютую казнь. Но если бы победителем в поединке вышел Кирибеевич, он бы не понёс наказания.

По законам Ивана Грозного опричник мог безнаказанно ограбить и разорить земца. Любой поступок и даже тяжёлое преступление сходило с рук царским любимцам.

Земец на опричника не мог даже пожаловаться. Сказать про опричника неучтивое слово значило оскорбить самого царя.

В любом споре опричник считался правым.

Убить земца ничего не стоило, а поднять руку на опричника считалось тяжким преступлением.

Разделив государство на «опричнину» и «земщину», царь поступил так же и со своей столицей. За рекой Неглинкой был взят в опричнину большой район Москвы, через который шли дороги на Тверь, Великий Новгород и Смоленск. Отсюда были выселены бояре и князья, а их дома и дворы отданы опричникам.

Кремль с дворцом оказался на территории земщины, и царь решил уехать из него и поселиться на опричной земле.

«Великий князь, – вспоминает о царе Иване один из опричников, – приказал разломать дворы многих князей, бояр и торговых людей на запад от Кремля, очистить четырёхугольную площадь и обвести эту площадь стеной». Стена была высотой с трёхэтажный дом и огораживала квадратный двор.

Сюда вело несколько ворот. Главные с двойными, окованными железом дубовыми створами, находились против Кремля. Они были украшены фигурами львов и грозным двуглавым орлом, обращённым грудью в сторону земщины.

Здесь боярские коноводы и кучера держали наготове коней и оружие своих господ. На Опричный двор въезжать на коне и в оружии разрешалось только царю, а придворным, просителям и даже иноземным послам входить можно только пешими и без оружия.

Внутри двора около главных ворот тянулись каменные постройки царских погребов, поварен и пекарен. У противоположной стены находились деревянные здания «приказов» – царских канцелярий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андреа Боттлингер - Герои книг на приеме у психотерапевта [Прогулки с врачом по страницам литературных произведений]](/books/1057990/andrea-bottlinger-geroi-knig-na-prieme-u-psihotera.webp)