Борис Бродский - Вслед за героями книг

- Название:Вслед за героями книг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1962

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Бродский - Вслед за героями книг краткое содержание

Да я же всех знаю! – воскликнешь ты, раскрывая эту книгу. Конечно, ты знаешь бесстрашного Спартака. Ты бился вместе с Айвенго на турнире в Ашби и сопровождал благородного Квентина Дорварда в его опасном путешествии из Тура в мятежный город Льеж. Ты восхищался мужеством купца Калашникова, не побоявшегося вступить в бой с царским опричником. Ты забывал о времени, следя за необыкновенными приключениями отважных мушкетёров. . .

Итак, все они – твои старые знакомые. А теперь представим себе: как-то вечером ты и твои приятели собрались у меня дома. Вы расселись поудобнее, и зашёл у нас разговор о героях любимых книг. – «Спартака» читал? – спросил бы я тебя. – Ну, а что представлял собой Рим в то время? В каких домах жили тогда люди? Как они были одеты? – А вот ты, приятель, кажется, хорошо знаешь «Трёх мушкетёров»? Не скажешь ли ты, какое оружие в те времена применяли? – А ты, друг, помнишь наизусть многие строфы из «Евгения Онегина». А какой была Москва во времена Пушкина?

Прим OCR: Это одна из лучших книг для детей. И лучшее издание. Может быть не во всем научно выверенные или отвечающие сегодняшней исторической моде, но прекрасно подобранные и понятные для детей.

Вслед за героями книг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Парадный костюм

Парадные туалеты XVII века придавали гостям вид чопорный, важный, и пышный.

Рёбра и талию женщин стягивал корсет на металлических планках. От этого верхняя часть туловища становилась похожей на рюмку. Юбка напоминала колокол. Чтобы сделать её по возможности шире, вокруг бёдер подвязывали круглую подушку, с которой спускался проволочный каркас. На него, как на абажур, натягивали материю. Надеть это платье могли только с помощью двух человек. Такой же каркас имели и воротники. У некоторых дам стоячий воротник поднимался до темени, так что повернуть голову было совершенно невозможно.

Одежды отличались необычайным разнообразием красок. Оттенков было так много, что приходилось каждому давать особое, иногда диковинное название: «весёлая вдова», «больной испанец», «отравленная обезьяна».

Дамы старались одеваться как можно ярче. В юбке из тёмной плотной ткани делали спереди широкий вырез, сквозь который виднелось ещё несколько юбок других цветов. Рукава на плечах и выше локтя-в виде шаров с прорезями. Сквозь прорези выглядывала яркая цветная подкладка.

Особое внимание дамы уделяли причёскам. Причёски были сложны и причудливы. Для того чтобы волосы сохраняли нужную форму, голову обливали топлёным бараньим салом. Застывая, оно скрепляло причёску, и расчесать такие волосы было весьма трудно. К тому же в них кишели насекомые. В тяжёлых туалетах чесаться было неудобно, и дамы под платьями носили небольшие коробочки с клеем – «блохоловки».

Мужской парадный костюм состоял из коротких штанов и камзола, доходившего почти до колен. Застёгивали его лишь на верхние пуговицы. На бал мужчины являлись в цветных шёлковых чулках и белых атласных башмаках с красными каблуками. Многие пожилые люди по старой моде украшали своё платье гофрированными воротниками, известными под прозвищем «мельничные жернова». Это твёрдое накрахмаленное сооружение и впрямь напоминало жёрнов, надетый на шею. Иногда оно было так велико, что при еде приходилось пользоваться ложками со специально удлинёнными черенками- иначе трудно было дотянуться до собственного рта.

Королевский бульон

Дюма лишь упоминает о том, что в одной из комнат был приготовлен буфет. Но пира, завершавшего праздник, он не описывает.

В помещение, где были накрыты столы, входили строго по знатности. Места за столом также занимали согласно чину.

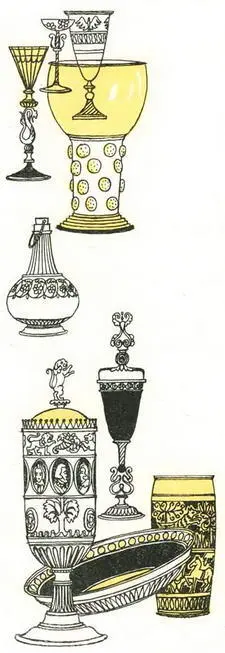

Сервировка стола считалась сложным и важным искусством. Целые трактаты посвящались тому, как накрывать стол, как подвязывать салфетки, из какой посуды есть, какие блюда и когда подавать, как рассаживать гостей на больших и малых приёмах.

Кушаний были десятки. И в то время, как французский крестянин голодал, придворные лакомились «королевским бульоном». Для приготовления трёх чашек такого бульона требовалось шестьдесят фунтов мяса. Особое искусство требовалось для изготовления паштетов с живыми птицами, которые разлетались по комнате, когда паштет разрезали на блюде.

Какое значение придавалось кухне и еде, можно судить хотя бы по тому, что знаменитый повар Ватель покончил с собой, узнав, что к королевскому столу не была вовремя доставлена рыба.

Просто трудно себе представить, сколь много вмещали желудки людей той эпохи. Вот, например, что однажды съел король Людовик XIV: четыре тарелки супа, целого фазана, куропатку, тарелку салата, два куска ветчины, овощи и варенье.

Жидкие блюда ели обычно из общих мисок ложками, а мясо или салат – руками. Вилки, распространённые в Италии уже в XVI веке, в остальной Европе вошли в быт лишь во второй половине XVII столетия. Поэтому в правилах хорошего тона того времени говорилось, что кавалеры не должны облизывать руки во время еды, плевать в тарелку и сморкаться в скатерть.

Последнее правило, впрочем, не означало, что надо иметь носовые платки. Роскошные платки, подобные тому, какой носил с собой Арамис, имела каждая дама, но им только обмахивались и вытирали лицо.

На одной из площадей Парижа на высоком постаменте стоит бронзовая фигура человека в ботфортах.

Из-под широкополой шляпы высокомерно глядят на поток модных автомобилей чуть прищуренные умные глаза. Тонкие губы человека решительно сжаты, рука уверенно легла на эфес шпаги, а вся его поза выражает энергию, отвагу, волю.

Это памятник д’Артаньяну, не придворному Шарлю дю Бас графу д’Артаньян, чьё имя часто упоминается в документах и в письмах его современников, а литературному персонажу, герою Дюма.

Парижане любят всё, что связано с их родным городом: и его настоящее, и славное прошлое, его исторических героев и героев книг, ставших бессмертными.

И никто не удивляется, встречая бронзового д Артаньяна на площади современного города. Это старый знакомый парижан, и многие, проходя мимо, вежливо приподнимают шляпы.

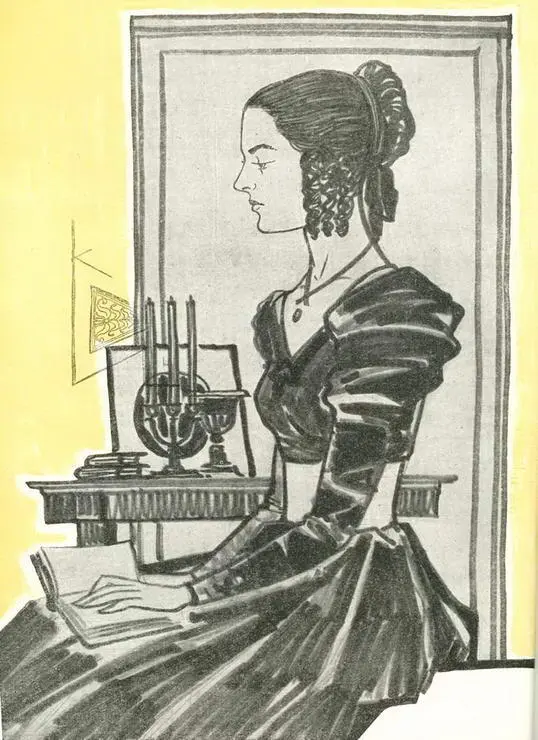

С Таней Лариной по Москве

Отгремели выстрелы на Сенатской площади Пятеро декабристов были повешены, сотни – наполнили кандальным звоном тёмные штольни сибирских рудников.

Началось царствование жестокого и злобного самодура Николая I.

Страна превратилась в огромную казарму. «Всё идёт в ней, как в военном училище, с той только разницей, что ученик не оканчивает его ло самой смерти», – писал современник.

Об этой эпохе рассказывали многие русские писатели. Но одно из самых ярких, самых красочных и совершенных её изображений – бессмертный «Евгений Онегин». Недаром великий русский критик В, Г. Белинский назвал этот ро ман энциклопедией русской жизни.

Особое место в этой энциклопедии занимает Москва.

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Москва… как много в этом звук

Для сердца русского слилось!

Как много в нём отозвалось!

Мы уже побывали в Москве XVI века. Пушкинская Москва была совсем иной, чем при Иване Грозном. Пожар 1812 года почти начисто уничтожил древний город: новая Москва возникла из пепла и мало походила на прежнюю.

И вот в этот город отправляются старушка Ларина и её дочь. Помните, как хлопотливо собирались они в дорогу? Сколько было забот и волнений, надежд, опасений, разговоров!

Но всё это уже позади, и возок Лариных несётся Петербургским трактом. Не раз езживал по нему сам Пушкин. Ларинский возок останавливается в Харитоньевском переулке, в том самом переулке, где так часто бывал юный Пушкин. А потом попадает Таня и в театр, столь любимый поэтом, и в Дворянское собрание, шум балов которого был тоже знаком Пушкину…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андреа Боттлингер - Герои книг на приеме у психотерапевта [Прогулки с врачом по страницам литературных произведений]](/books/1057990/andrea-bottlinger-geroi-knig-na-prieme-u-psihotera.webp)