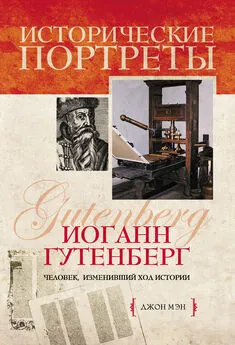

Джон Мэн - Хан Хубилай: От Ксанаду до сверхдержавы

- Название:Хан Хубилай: От Ксанаду до сверхдержавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, АСТ Москва, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва, Владимир

- ISBN:978-5-17-050702-3, 978-5-9713-9333-7, 978-5-226-00737-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Мэн - Хан Хубилай: От Ксанаду до сверхдержавы краткое содержание

Хубилай.

Одна из самых загадочных и неоднозначных фигур мировой истории. Внук Чингисхана.

Строитель легендарного дворца Ксанаду, овеянного таинственными, поэтичными легендами.

Воин, политик и строитель, который не просто завоевал Китай, но и вновь превратил Срединную империю в одно из могущественнейших государств мира. Каким он был? Как пришел к власти? Как сумел ее удержать?

Вот лишь немногие из вопросов, на которые отвечает в своей увлекательной книге Джон Мэн.

Хан Хубилай: От Ксанаду до сверхдержавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К началу 1270-х годов Хубилай изобрел и обоснование войны. В 1266 году, когда совсем недавно был подавлен мятеж Ариг-буги, а кампания против империи Сун только планировалась, он отправил в Японию первое посольство, требуя от правителя этой «маленькой страны» немедленно подчиниться ему. Послание спешно доставили из пункта прибытия в страну, Хакаты (в современной Фукуоке), на Кюсю, в расположенную в 800 км на северо-восток Камакуру, ставку сёгуна (военного правителя Японии), а потом на полдороги обратно на юго-запад — к номинальному сюзерену сёгуна, императору в Киото. Послание вызвало волнение и возмущение — это мы-то «маленькая страна»! — смешанное с ужасом. Император вчерне набросал письмо, предлагающее переговоры, но сёгун немедля запретил и думать об этом. Продержав послов шесть месяцев, сёгун приказал им отправляться домой вообще без всякого ответа. Это позволяло хоть как-то выиграть время. Бесполезный во всех практических отношениях, двор предался молитвам.

Казалось, молчание сработало, так как несколько лет от Хубилая больше ничего не приходило. Его войска были заняты иными делами, осаждая Сянъян, служивший ключом к завоеванию юга. Лишь в сентябре 1271 года прибыл еще один посол-кореец, официально везущий требование подчиниться, а неофициально предупредивший японцев, что пора готовиться к нападению. Послу снова не дали никакого официального ответа, но теперь вассалам приказали вернуться в свои владения, а служилой знати — заняться укреплением тридцати обветшавших прибрежных замков. Молитвы при дворе сделались еще более горячими. Поэтому, когда в 1272 году в Японии высадился монгольский посол и потребовал, чтобы его письма немедленно отослали императору, японский воинственный дух снова ожил. Последним сёгуном в роду правящего семейства Ходзё был отважный юноша 22 лет по имени Токимунэ; он выгнал посла взашей — тяжкое оскорбление для Хубилая, равносильное прямому приглашению вторгнуться.

Вскоре Хубилай стал к этому готов. В 1273 году пал Сянъян, высвободив резервы для операций в иных местах, а в корейских и сунских портах хватало кораблей для нападения. В конце октября или ноября 1274 года (источники опять же расходятся) из Масана на южном побережье Кореи вышло примерно 300 боевых кораблей и 400 судов поменьше, которые пересекли 50 км моря до островов Цусима — от века и доныне камень для перешагивания с материка в Японию.

На берегу местные жители дали эффектное, но безнадежное оборонительное сражение. Впоследствии оно послужит материалом для легенд: японская рыцарственность, монгольское варварство, воины-одиночки, с достоинством вызывающие врага на бой, отравленные монгольские стрелы, сыплющиеся, словно весенний ливень, море, сделавшееся алым от крови, и благородное самоубийство (сеппуку) наместника. Предания говорят о шести тысяч убитых и тысяче отрубленных голов, унесенных монголами на свои корабли, прежде чем те отплыли к следующему камню для перешагивания через пролив — Ики, в 50 км от Цусимы.

Услышав о приближении монголов, наместник Ики отправил за помощью на Хонсю. И снова последовало сокрушительное нападение, храбрая, но бесплодная оборона и деяния, прочно отпечатавшиеся в памяти народа — дочь наместника ускользнула на лодке только для того, чтобы погибнуть в море под градом монгольских стрел; благородный наместник и его семья приняли смерть в горящем дворце; пленных прибили за ладони к форштевням монгольских боевых кораблей.

Побережье Кюсю представляет большие трудности для высадки завоевателей. Его песчаные пляжи удобны и прекрасны, но сам остров — это путаница из заросших лесом гор, которые исключают быстрое наступление. Там есть только одна хорошая гавань — залив Хаката, защищенный островами, которые являются природными волноломами, и двумя мысами, протянувшимися на запад, словно приглашая корабли со всей материковой Азии в свои мелкие воды, на пологие песчаные берега и низменные земли вдали от моря.

Японские военачальники выступили из местного административного центра Дадзайфу в горах в десяти километрах на юго-восток от современной Фукуоки и устроили лагерь ближе к побережью. Сперва монголы на пробу высадились на западном конце Хакаты, наверное, замышляя направиться вверх по реке, но затем передумали и высадили армию на берег прямо на середине бухты. Там они без труда прорвались через бесполезные заслоны неорганизованных японцев. Как передает один японский источник, внук японского военачальника выпустил свистящие стрелы, подавая сигнал к началу боя, «но монголы только посмеялись. Беспрестанно колотя в барабаны и гонги, они заставили японских лошадей, обезумев от страха, рвануть с места. Не в состоянии справиться со своими лошадьми, не думали о том, чтобы противостоять монголам».

Монголы стремительно продвинулись на километр вглубь острова, стремясь захватить стратегически важную высоту из песчаника с крутыми склонами, откуда открывался хороший обзор. Эта возвышенность, гора Сохара, ныне стала парком с тропинками, ведущими вверх по светло-желтым склонам, а открывающаяся с ее вершины панорама теперь загорожена новыми зданиями. Но в тот летний полдень монгольские разведчики смогли бы увидеть оттуда свои корабли, становящиеся на якорь в бухте, смутно вырисовывающийся на юго-востоке Дадзайфу и лагерь японцев в 5 км к востоку, откуда через пару часов галопом прискакали всадники.

Среди японских защитников в тот день был и молодой воин по имени Такэдзака Суэнага из провинции Хиго, гокэнин (прямой вассал сёгуна), впоследствии достаточно разбогатевший, чтобы заказать серию рисунков, которые затем были склеены в два свитка, иллюстрирующие это и последующее вторжение 1281 года. Свитки эти, вероятно, созданы где-то после 1293 года — к тому времени Суэнага стал землевладельцем и покровителем нескольких святилищ и храмов. После вторжений ему понадобилось весьма сильно потрудиться, добиваясь официального признания своих доблестных подвигов. Поэтому кажется вполне вероятным, что он пожелал запечатлеть собственную роль в битве и в то же время почтить человека, поддержавшего его старания добиться официального одобрения, от которого зависели его последующее богатство и влияние. Свитки Вторжения прошли через множество рук, уцелев благодаря удаче в той же мере, в какой и заботе — один раз они упали в море, растворившее скреплявший листы клей, отчего точная последовательность рисунков стала сомнительной. В конце XVIII века их снова соединили в свитки, отреставрировали и сделали копии с несколькими усиленно анализируемыми добавлениями. С тех пор свитки прославились как единственное в своем роде живое изображение вторжений — и, как соглашается большинство ученых, вполне аутентичное. Их сопровождает 69 документов — письма, молитвы, указы, боевые донесения, — которые недавно были переведены и проанализированы Томасом Конланом из Боудойн-колледжа, в Брунсвике, штат Мэн, в необыкновенной книге, напечатанной в обратном порядке, чтобы страницы текста читались при перелистывании слева направо, а иллюстрации — справа налево, как было и в самих свитках. Прочитать ее — значит погрузиться в события с помощью чего-то похожего на гибрид комикса с романом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: