Эвелин Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон

- Название:Путешествие в древний Вавилон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эвелин Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон краткое содержание

В книге в доступной форме рассказывается об истории вавилонской цивилизации. Описывается хозяйственная жизнь Вавилонии, рассказывается о вавилонском войске, дворе, о военной, административной и законодательной деятельности царей. Дается характеристика религиозных представлений вавилонян.

Путешествие в древний Вавилон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пищу вавилоняне предпочитали растительную, а именно — лук, огурцы, тыквы и дыни. Из бобов, чечевицы, пшена, ячменя они готовили кашеобразные блюда. Главным продуктом питания был хлеб, который хозяйки или их рабыни пекли сами, ибо хлеб любили есть совсем свежим, хрустящим. Для выпечки хлеба пользовались цилиндрической глиняной печью, которая устанавливалась во дворе. Эти печи женщины топили дровами или древесным углем, сильно раскаляя их; обычное топливо — высушенный и спресованный навоз — для этого не годилось. Когда угли были еще раскаленными, на горячие стенки печи пришлепывали тесто, а отверстие закрывали глиняным горшком. Таким образом выпекались тонкие лепешки. Из фруктов ели финики и гранаты, произраставшие в самой Вавилонии, а также привозившиеся из более прохладной Ассирии яблоки, груши и виноград. Мясная пища была дорога и соответственно реже попадала на стол; в первую очередь это была домашняя птица — куры, голуби, утки и гуси, которых можно было разводить у себя дома. Овец и коз, а тем более коров забивали редко, их берегли для больших праздников. Мясо вавилонянам заменяла рыба, которая в изобилии водилась в реке и больших каналах Вавилона. Из рыбы готовили разнообразные блюда, ее ели жареной, вареной, соленой и сушеной. При удачной охоте приятное разнообразие в меню вносило мясо газелей, зайцев, антилоп, диких ослов. Весьма любимы были молочные продукты, особенно сыр и простокваша. Хозяйки приготовляли вкусные сладкие блюда с добавлением меда, орехов, растительного масла и пряностей. По праздникам ели сладкие пироги, начиненные финиками, инжиром и орехами.

Длинные стволы тростника служили для изготовления остова простых хижин, на который накладывались тростниковые маты, как это и теперь делается в Ираке

За едой вавилоняне пили обычно воду, но широко распространено было и пиво, изготовлявшееся из хлебных злаков. В приготовлении пива вавилоняне достигли большого мастерства: в зависимости от количества применяемых при варке пива ингредиентов — злаков, лущеной полбы, солода — и добавления тех или иных пряностей изготовляли примерно 16 различных сортов пива, из которых особенно ценилось черное пиво! Из винограда вавилоняне делали вино невысокого качества. Хорошее вино было дорого, ибо его привозили из Армении и Сирии. Большой популярностью пользовалось пальмовое вино, которое можно было приготовить из сока пальмы, дав ему перебродить три дня; оно содержало большое количество алкоголя. Этот напиток мужчины пили обычно не дома, а в питейных заведениях. Здесь услужливые хозяйки торговали опьяняющими напитками, и, конечно, бывало весьма весело. Разумеется, случалось, что посетители этих заведений употребляли лишнего, «были пьяны, с раздутыми животами и сильно качались». В одном рецепте от похмелья рекомендовалось «смешать и растереть семена пяти определенных растений, бросить их в вино, и, не пробуя вкуса, проглотить».

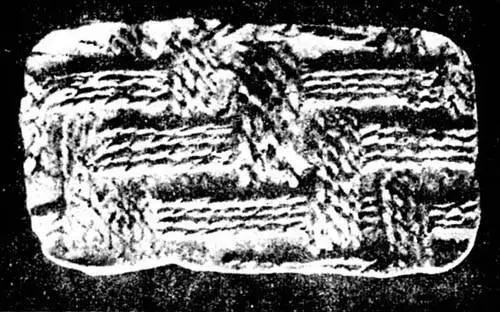

Глиняное изображение кровати (вид сверху) позволяет хорошо рассмотреть характер тростникового плетения. Конец I тысячелетия до н. э. Длина 12,8 см

На завтрак разрешали себе обильную еду, в обед же, напротив, ели мало — из-за жары у людей не было аппетита: слегка перекусив, они в большинстве случаев ложились на несколько часов отдохнуть. Главной трапезой дня был ужин; вся семья собиралась для этого в самом прохладном помещении дома. В горшки залезали руками: ложками и вилками пользовались очень редко. Вечер был наиболее приятной для вавилонянина частью суток: спадала жара и люди оживали. Дети бегали по улице с глиняными трещотками или луком и стрелами. Мужчины устраивали игру в кости или собирались вокруг игральной доски с яркими камнями. Женщины усаживались вместе во дворе и беседовали, усердно орудуя веретенами. То там, то тут над постепенно стихающим городом звучала песня, исполняемая веселым хором в сопровождении барабана.

Хозяйственная жизнь

В такой стране, как Вавилония, где было мало сырьевых ресурсов, где тростник и глина являлись наиболее употребительным материалом, доминирующую роль играло сельское хозяйство. Оно составляло основу жизни населения. Конечно, скудных дождей, которых выпадало в Вавилонии в среднем не более чем 100 миллиметров в год и которые шли только в короткий зимний период, не хватало, чтобы обеспечить необходимую влажность почвы. Чрезвычайно высокая температура воздуха в летние месяцы, достигавшая порой 50 градусов, быстро иссушала почву и препятствовала росту растений. Поэтому источником жизни могли быть только реки — Евфрат и Тигр. Если Египет был даром Нила, то Вавилония обязана своим существованием обеим этим рекам, которые во все времена года несли в страну обильные воды с гор Армении. Но для того чтобы Евфрат и Тигр стали благом для страны, необходим был труд, постоянный, совместный труд людей. От рек были отведены многочисленные каналы, и уровень воды в них регулировался при помощи плотин. Небрежное отношение к каналам могло повлечь за собой снижение урожая и привести к значительному ухудшению положения населения.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что цари сами заботились о системе каналов и в своих надписях прославляли свои заслуги на этом поприще. Во введении к своим законам Хаммурапи подчеркивал, что он «дал воду обилия своим людям». Часто годы получали названия в честь сооружения того или иного канала. Хаммурапи давал указания своему наместнику в южно-вавилонском городе Ларса: «Когда ты закончишь углубление реки, которое ты сейчас предпринял, удали ил из Евфрата от Ларсы до Ура. Убери из реки наносы и приведи ее в порядок» [34] R. Frankena. Briefe aus dem British Museum. Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung. II. Leiden. 1966, c. 5, № 4.

. Навуходоносор называл себя в своих надписях «земледельцем Вавилона» и «оросителем полей».

Вавилонская глиняная лампа была похожа на люстру с несколькими светильниками. Около 100 г. до н. э. Высота 7 см

Искусственная система каналов была весьма сложной: от полноводных главных каналов отходили небольшие каналы, которые, все более разветвляясь, доставляли живительную влагу непосредственно на поля. Крестьяне должны были постоянно следить за состоянием каналов, и не проходило года, чтобы дно каналов не углубляли, не очищали от наносов, а плотины не укрепляли. Удаленные со дна наносы образовывали по берегам каналов высокие валы, издалека видные на плоской равнине. Когда за многие годы уровень дна повышался настолько, что очищать дальше каналы становилось бессмысленным и слишком трудным делом, каналы прокладывались заново в другом месте. Содержание каналов в порядке было обязанностью жителей (землевладельцев или арендаторов) той местности, по которой они проходили. B Кодексе Хаммурапи ряд параграфов был посвящен проблемам водного хозяйства и содержал соответствующее правовое регулирование. Так, в параграфе 53 говорилось: «Если человек поленится укрепить плотину своего поля, и, вследствие того что плотина не была укреплена им, в его плотине произойдет прорыв, а водой будет затоплена возделанная земля общины, то человек, в плотине которого произошел прорыв, должен возместить хлеб, который он погубил». Параграф 64 гласил: «Если он не может возместить хлеб, то должно отдать его и его движимое имущество за серебро, и это серебро должны разделить между собой люди возделанной земли общины, хлеб которых унесла вода». Однако, несмотря на постоянную заботу о состоянии дамб, время от времени при особенно высокой воде случались наводнения таких огромных масштабов, что они надолго оставались в памяти людей. Рассказы об этих катастрофах, передаваемые из поколения в поколение и все более приукрашиваемые, легли затем в основу легенды о всемирном потопе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/books/515393/semyuel-dileni-vavilon-17-vavilon.webp)