Эвелин Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон

- Название:Путешествие в древний Вавилон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эвелин Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон краткое содержание

В книге в доступной форме рассказывается об истории вавилонской цивилизации. Описывается хозяйственная жизнь Вавилонии, рассказывается о вавилонском войске, дворе, о военной, административной и законодательной деятельности царей. Дается характеристика религиозных представлений вавилонян.

Путешествие в древний Вавилон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

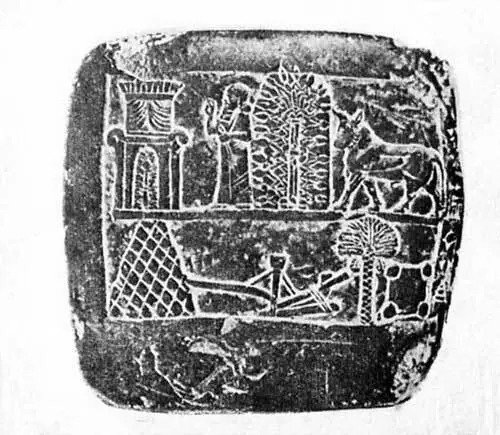

Изображенный в нижней части рисунка плуг с воронкой для семян принадлежал к числу важнейших орудий вавилонского земледельца. 1-я половина VII в. до н. э. Высота 21 см

От аренды плодоносящих финиковых пальм арендатору оставалась, несмотря на тяжелую, связанную с уходом за пальмами работу, еще меньшая часть урожая. Об этом говорится в параграфе 64 Кодекса Хаммурапи: «Если человек даст сад садоводу для оплодотворения пальм, то садовод, пока он держит сад, должен отдавать две трети из садового дохода хозяину сада, а треть должен брать себе». Если крестьянин не смог заплатить за аренду из-за стихийного бедствия, то ему, согласно закону, прощался долг, и аренда продлевалась на год.

На обширных землях, принадлежавших царю или храмам, работали главным образом их собственные слуги, в том числе рабы. В страдное время, особенно когда убирали урожай, нанималась дополнительная рабочая сила по специальному договору, который предусматривал определенное вознаграждение за труд, выдаваемое обычно продуктами. Эти работники нередко привлекались из приграничных горных областей, в которых было слабо развито сельское хозяйство и население бедствовало. Таким путем эти люди оседали в Вавилонии.

Вавилонские цари часто наделяли землей с правом ее наследования лиц, служивших в войске. Такая раздача наделов воинам получила особое распространение при Хаммурапи. Воины должны были обрабатывать свои участки, и получаемый доход являлся вознаграждением за их военную службу. Во второй половине II тысячелетия касситские цари Вавилона раздали большие поместья отдельным лицам, храмам и жрецам, имевшим перед ними особые заслуги. Эти земли по большей части не облагались налогами. Дарение сопровождалось установкой так называемых кудурру , пограничных камней с надписью, подтверждавшей право владения. Этот обычай сохранился и в более позднее время. Так, вавилонский царь Мардук-апла-иддина пожаловал своему вельможе большое владение и по этому поводу повелел сделать надпись на украшенном роскошными рельефами камне-документе. Здесь мы можем прочитать: «Если кто-либо в будущем, будь то царь, или царский сын, или чиновник, или наместник… замыслит этот камень разрушить… поле, дар Мардук-апла-иддины, царя Вавилона, подаренный Бал-аххе-рибу, градоначальнику Вавилона, замыслит отобрать, то пусть того человека Ану, Бел и Эа, великие боги, покарают неснимаемым проклятием, слепотой, глухотой, параличом, так что он будет влачить свою жизнь в муках…» [42] F. Delitzsch. Beiträge zur Assyriologie. II. Lpz., 1894, c. 271.

.

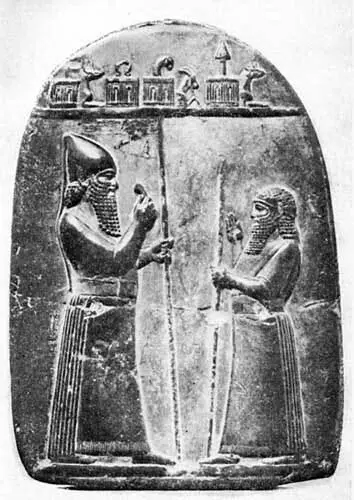

Вавилонский вельможа Шамаш-реш-уцур распорядился изобразить себя возносящим молитвы богам Ададу и Иштар. VIII в. до н. э. Высота 1,20 м. (Гипсовая копия в Переднеазиатском музее. Берлин.)

Положение арендаторов и крестьян было обычно незавидным, ибо им приходилось работать в первую очередь для того, чтобы вовремя и полностью уплатить положенную арендную плату, налоги и проценты. Только после этого они могли позаботиться о собственных нуждах. Доходов часто не хватало даже для того, чтобы свести концы с концами, поэтому крестьяне прибегали к кредитам и занимали семена для посева в царских хозяйствах, у богатых землевладельцев или торговцев. Проценты при подобных ссудах были очень высоки, у крестьянина после уплаты долга оставалась такая мизерная часть урожая, что у него не было другого выхода, кроме долговой кабалы или рабства.

Земли, пригодные для сельского хозяйства, занимали в Вавилонии лишь ограниченную часть страны примерно 375 километров в длину и чуть более 70 километров в ширину. Они были точно измерены и поделены, чтобы использовать их как можно лучше. Величина участков зажиточных крестьян во времена Хаммурапи составляла приблизительно 6 гектаров, размеры владений бедных крестьян колебались между 2 и 3 гектарами. В нововавилонское время земли близ города стало так мало, что участки уменьшились, и их величина по большей части не превышала четверти гектара; такие площади могли быть использованы только для садоводства.

Правовое положение в скотоводстве было примерно таким же, как и в земледелии. Большие стада принадлежали главным образом царскому дому или храмам. Они сдавали стада подрядчикам, которые, в свою очередь, нанимали пастухов и скотников. Пастухи получали небольшое вознаграждение за свой труд, которое нанимавший их подрядчик мог еще и уменьшить, так как имел право штрафовать их за всякого рода ущерб, причиненный скоту. В параграфе 263 Кодекса Хаммурапи говорилось по этому поводу: «Если он (пастух) погубит быка или овцу, которых дали ему, то он должен возместить хозяину быка за быка и овцу за овцу». При этом пастух был обязан строго следить, чтобы скот не забредал на чужие земли, в противном случае пастух также должен был возместить ущерб. Все животные в стаде были помечены, так что легко было определить, кому они принадлежали. Во времена Навуходоносора скотоводство было сконцентрировано в руках у немногих владельцев, которые весь уход за скотом поручали своим слугам, а сами лишь собирали оброк.

На украшенном роскошным рельефом пограничном камне вавилонского царя Мардука-апла-иддины изображено символическое «наделение жизнью». В отличие от своего подданного царь носит головной убор и башмаки. В верхней части рельефа — стоящие на подставках различные символы богов. 2-я половина VIII в. до н. э. Высота 45 см, ширина 32 см

Подобные отношения сложились и в рыболовстве, поскольку рыбу часто разводили в специальных водоемах. Так, старший раб богатого ростовщика Энлиль-надин-шуми снимал у своего хозяина три пруда с рыбой, обязуясь за это платить владельцу «полталанта очищенного серебра и со дня, когда упомянутые пруды были переданы ему для рыбной ловли, ежедневно поставлять к столу порцию рыбы» [43] B. Meissner. Babylonien und Assyrien. Bd 1. Heidelberg, 1920, c. 227.

. Старший раб нанял сторожей и рыбаков, приказав им, чтобы они в течение двадцати дней добыли ему «пятьсот хороших рыб». Если они не исполнят приказа, то в последующие пять дней они уже должны будут выловить для него тысячу рыб.

Излишками продуктов земледелия и скотоводства вавилоняне широко торговали со многими странами. Поскольку в их стране не было полезных ископаемых, жители Вавилонии еще с самых древних времен вели интенсивный торговый обмен с другими народами и странами. Благодаря торговле быстро богатели и приобретали важное значение города, географическое положение которых было благоприятным и через которые проходили торговые караваны. Вавилон уже ко времени Хаммурапи стал именно таким центром торговли, и это решающим образом повлияло на благосостояние города. Вавилоняне не только ввозили для собственных нужд различные продукты, но и успешно занимались посреднической торговлей, и именно благодаря этому Вавилония приобрела нарицательное имя «страны купцов»; именно здесь уже с самых древних времен получили большое развитие техника купли и продажи, денежное и кредитное хозяйство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/books/515393/semyuel-dileni-vavilon-17-vavilon.webp)