Андрей Гусаров - Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей

- Название:Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей краткое содержание

Вам предстоит знакомство с историей Гатчины, самым большим на сегодня населенным пунктом Ленинградской области, ее важным культурным, спортивным и промышленным центром. Гатчина на девяносто лет моложе Северной столицы, но, с другой стороны, старше на двести лет! Эта двойственность наложила в итоге неизгладимый отпечаток на весь город, захватив в свою мистическую круговерть не только архитектуру дворцов и парков, но и истории жизни их обитателей. Неповторимый облик города все время менялся. Сколько было построено за двести лет на земле у озерца Хотчино и сколько утрачено за беспокойный XX век… Город менял имена — то Троцк, то Красногвардейск, но оставался все той же Гатчиной, храня истории жизни и прекрасных дел многих поколений гатчинцев. Они основали, построили и прославили этот город, оставив его нам, потомкам, чтобы мы не только сохранили, но и приумножили его красоту.

Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перейдем теперь к Придворцовому участку парка, о котором мы уже упоминали. Как видно из Скульптура льва названия — это самый близкий к замку участок суши, протянувшийся вдоль стен Большого дворца и берега Серебряного озера и переходящий затем в часть парка, примыкающую к Зверинцу и Сильвии. Первым объектом этой территории является Восьмигранный колодец — невысокое гранитное сооружение архитектора Антонио Ринальди. Его диаметр около семи метров, а глубина — более двух; по форме колодец напоминает цветок, неожиданно возникающий в высокой траве леса. Причудливая форма, сочетающая барочные и классические приемы с чередованием полукруглых и прямоугольных элементов, очерченных профилированным поясом, разделяющим полукруглое гранитное обрамление от прямых стенок колодца. Сооружение построено на месте, где во времена Орлова находилось несколько родников с удивительно чистой водой.

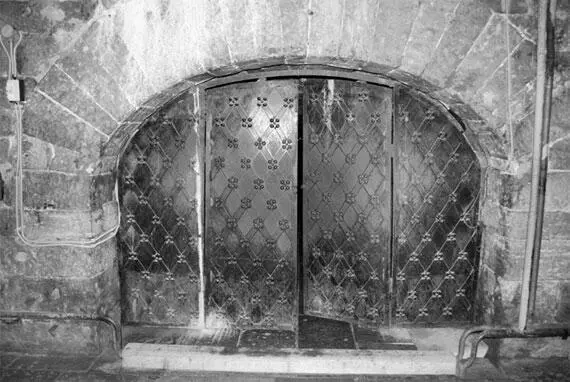

От колодца по прибрежной аллее мы попадаем к гроту «Эхо», к которому, как мы уже упоминали, из дворца ведет 120-метровый подземный ход. Время строительства грота и хода к нему не установлено, но, скорее всего, это творение Антонио Ринальди. Через грот удобно как незаметно исчезать из замка, так и появляться в нем. А это было отнюдь немаловажно, учитывая отношения Екатерины II и ее фаворита. В конце концов Григорию Григорьевичу Орлову, вовсе не понаслышке знавшему о дворцовых интригах и заговорах, подземный ход мог понадобиться для бегства в случае опасности. Подземная галерея начинается в подвале дворца и по наклонной уходит в сторону грота. Ее пол (шириной 3,6 метра) выложен большими известняковыми плитами, арочные стены облицованы пудостским камнем. Выход из галереи заканчивается гротом, спрятавшимся в густой растительности у подножия холма. Его общая длина по фасаду — почти 19 метров. Вход выложен глыбами дикого туфа разных размеров и форм так умело, что это кажется естественным нагромождением камней. Свое название грот получил от эффекта повторения звуков, который происходит внутри подземного хода. Эхо можно хорошо услышать, если встать у начала галереи в подвале дворца.

На левом берегу Белого озера, на небольшом мысе, высится Чесменский обелиск, спроектированный Антонио Ринальди примерно в середине 1770-х годов. Григорий Орлов поставил его в Гатчинском парке в честь победы русского флота, главнокомандующим которого был назначен его брат — Алексей Орлов, над турецким в сражении при Чесме 26 июня 1770 года. В этом бою турецкая эскадра, состоящая из более чем шестидесяти кораблей, была полностью уничтожена. За эту победу Алексей Орлов получил титул Чесменского. Место для возведения десятиметрового памятника выбрано на редкость удачно, так как залив, образованный мысом, воспринимался современниками как Чесменская бухта — место, где произошло знаменитое сражение; а сам памятник высится там, словно маяк, указывающий русским кораблям направление удара. Открытое пространство этой части парка позволяет хорошо рассмотреть обелиск. Основанием для монумента служит гранитная площадка, к которой ведут три ступени красного цвета. Пьедестал из камней трех видов (мрамор) и трех цветов (снизу вверх: серый, серебристый, серый) образует нижнюю часть памятника. Его верхняя часть — четырехгранный обелиск высотой шесть метров, вырезан из светло-розового мрамора. Чесменский обелиск Гатчинского парка является одним из самых лучших памятников воинской славы.

Рядом с монументом победе над Турцией находится территория еще одного Оранжерейного сада. Здание Лесной оранжереи было построено в 1783 году архитектором Ринальди, а затем перестроено, возможно Бренной и Висконти, уже в 1790-х годах. Свое нынешнее название здание получило в XIX веке, очевидно, для удобства, так как в парке находилось еще несколько подобных зданий. Сохранившийся до нашего времени одноэтажный вариант больше напоминает первоначальное строение, за основу которого был взят садовый павильон середины XVIII века архитектора Ричарда Вуда в Англии. В 1789 году Оранжерейный сад был перепланирован по проекту мастера Дж. Гакета, и перед оранжереей появился овальный пруд с гранитными лестницами — спусками к воде.

Одной из самых интересных построек, пройти к которой от Лесной Оранжереи можно по аллее в западном направлении, является Амфитеатр — место проведения каруселей, которых здесь, впрочем, никогда не было. Но обо всем по порядку.

В 1797 году архитектор Н.А. Львов разработал проект гатчинского Амфитеатра окружностью 65 метров, второе название которого — Крепостное строение, или Земляная крепость. Центральную арену окружал земляной вал шириной десять метров, на котором из дерна были устроены скамьи для зрителей. С внешней стороны вал был укреплен каменной стеной их пудостского камня. Четыре проезда шириной пять метров были расположены на равном расстоянии друг от друга. Два из них служили для въезда на сцену всадников и закрывались воротами в виде копий, декорированными накладным вензелем Павла Петровича, а два других предназначались для прохода зрителей и были украшены мраморными статуями амуров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)