Дмитрий Малинин - Калуга

- Название:Калуга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Золотая аллея

- Год:2004

- Город:Калуга

- ISBN:5–7111–0310–1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Малинин - Калуга краткое содержание

Выдающийся труд известного историка и краеведа Дмитрия Ивановича Малинина (1879–1933) по истории Калуги и Калужского края с древнейших времен до начала XX века. Книга содержит подробное описание исторических, культурных, архитектурных достопримечательностей губернии и является бесценным источником сведений о прошлом. Для широкого круга читателей.

Печатается по изданию: Малинин Д. И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. — Калуга, 1912.

Вступительная статья А. В. Лиона Комментарии А. К. Ларина, Г. М. Морозовой, Г. И. Рояновой

Федеральная целевая программа «Культура России»

Q.A. WARNING!!! В книге широко применяется выделение разрядкой. Для чтение рекомендуется использовать CoolReader3-9999.

Калуга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3) Предтеченская,небольшая, пятиглавая в древнерусском стиле; построена в 1772 г. московским купцом Целибеевым.

4) Кладбищенская,деревянная во имя Федора Стратилата; когда и кем построена неизвестно; возобновлена в 1826 г. купцом Целибеевым.

Около последней церкви насыпана большая могила-курган, где покоятся защитники города 1812 г. Два другие кургана находятся на Солдатских улицах. Обе могилы обнесены деревянными решетками, а на вершинах имеют деревянные крашеные кресты. Недалеко от братской могилы на Верхне-Солдатской слободе стоит каменная византийского стиля часовня, построенная в 1860 году участником боя Ф. М. Максимовым. Сюда 12 октября совершают из монастыря и церквей крестный ход и служат панихиду; ход идет и к памятнику Савве Беляеву и к памятнику на площади.

Сохранились и окопы батарей русской артиллерии: одни находятся тут же, за Спасскими садами; другие у шоссе, а третьи у железнодорожного депо. Окопы имеют вид трапеции без ее основания; передняя сторона, 30 с . длины, обращена к реке.

Воспоминанием о войне 1812 года являются и два монумента:

1) Памятник Савве Ивановичу Беляеву, открытый 12 октября 1899 года на средства, собранные подпиской (свыше 10 тыс. руб .), разрешенной имп. Александром III в 1887 г. Памятник находится в Александровском городском саду пред училищем имени С. И. Беляева. Он изображен на памятнике в бюст; стоит на чугунном пьедестале, покоящемся на двух каменных постаментах, обнесенных оградой. На пьедестале надпись: «доблестному патриоту С. И. Беляеву благодарная Россия» .

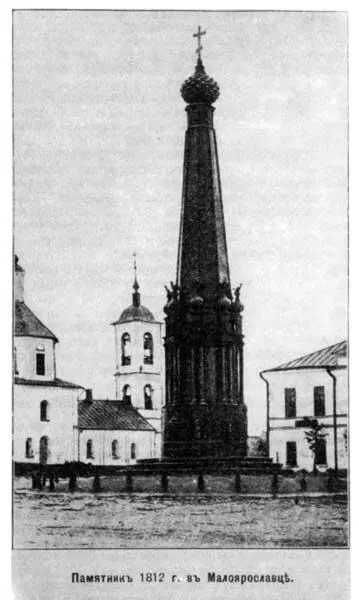

2) Второй памятник находится на городской площади против присутственных мест; он воздвигнут 29 октября 1844 г.; отлит из чугуна. Он представляет восьмигранную пирамиду, увенчанную куполом, наподобие церковной главы с позолоченным крестом, и украшен 8 двуглавыми орлами, покоящимися на двойных колоннах, капители коих украшены медалями. Памятник обнесен решеткой из 32 небольших чугунных тумб с цепями. На памятнике две надписи: 1) «Сражение при Малоярославце 12 октября 1812 года» . 2) «Предел нападения, начало бегства и гибели врагов» . Высота памятника около 10 с . Проект его составлен арх. Адамини. По смете на постройку памятника было назначено 76.375 руб . 97 1/7 коп . Обошелся же он свыше 100 тыс. руб . Отлит памятник в Олонецкой губ. и с укупоркой весил 18 тыс. пудов.

Наконец, заслуживает внимания и «Городище». Оно лежит в котловине между Лужей, Спасской горой и возвышенностью, на которой расположен город и монастырь, образуя с боков два тесных ущелья, по которым идет дорога от реки в город. Это громадная, искусственная, понижающаяся террасой к реке, почти отвесная насыпь, имеющая 12–25 с . вышины и около 250 с . в окружности. Гребень утеса Городища опоясан возвышением; земляной вал понижается двумя сторонами к реке, но не совпадая с берегом, и оканчивается обрубом у самой воды. На этом городище жители, по преданию, отсиживались от татар и литовцев.

На сев. — восточном конце Малоярославца на нагорном берегу Лужи расположен Николаевский Черноостровский монастырь. Называется он так потому, что расположен на Черном холме. Когда и кем был основан монастырь, неизвестно, но упоминание в документах о нем относится к началу XVII в., откуда видно, что он существовал уже в XVI в. Полагают, что время основания его было в конце XV в. или в начале XVI в., а его строителями считают кн. Оболенских. В смутное время монастырь стоял «без пенья», и был возобновлен только к 1659 г. В 1764 г. по причине бедности и малого владения (у монастыря было только 7 душ) оставлен за штатом на своем иждивении, но в 1775 г. монастырь был обращен в приходскую церковь, а монахов распределили по другим местам. Возобновлен же был монастырь в 1800 г., когда уроженец Малоярославца московский купец Целибеев снабдил его утварью и внес 20 тыс руб. асс . на содержание братии. Однако, едва устроившейся обители пришлось жестоко пострадать в суровую годину Отечественной войны. Во время сражения 12 октября монастырь несколько раз переходил из рук в руки, и здания его сильно потерпели; церковь была ограблена, деревянные постройки настоятельской и братской келии были сожжены; везде были навалены трупы. Особенно пострадали каменные въездные ворота, на фронтоне которых, незадолго до нашествия, был изображен по извести лик Спасителя; вокруг него все было избито картечью и изрешечено пулями, но ни одна из них не коснулась его лика. Собственные грабители докончили дело расхищения, начатое врагом; пользуясь отсутствием братии, они унесли до 80 тыс. кирпича, доски и пр.

Монастырь восстал из развалин на средства частных жертвователей. Целибеев отказал в пользу обители 70 тыс. руб . А главный храмего во имя св. Николаявоздвигнут «в память героев, павших у стен онаго монастыря в войну 1812 г. за веру, царя и отечество» . Заложен храм в 1812 г. Государь Александр Павлович, «приняв во внимание, что под стенами сего монастыря, неоднократно переходившего в руки неприятеля и наконец сделавшегося местом достославного поражения и победы, (Sic!) в 1817 г. высочайше повелел выдать из государственного казначейства в пособие на исправление монастырских зданий 10 тыс. руб.» Среди других жертвователей встречаем и донское воинство. Дело построения храма шло, однако, неудачно; в нем показались в стенах трещины, почему в 1825 г. был заложен новый храм. Окончен он вчерне в 1839 г., а освящен в 1843 г. в день Бородинской битвы, 26 августа. Вышина храма 22 с .; построен он в византийском стиле. Он имеет три этажа и отличается величественностью. Фронтоны его на западной и восточной стороне поддерживаются колоннами и 4 пилястрами с капителями коринфского стиля. Нижний этаж служит усыпальницей. Придел во имя Преображения.

Другая церковь во имя иконы Корсунской Божией Матери, с приделом во имя св. Антония и Феодосия печерских, построена в 1814 г.

Монастырь обнесен каменной оградой. В святых воротах находится лик Спасителя, оставшийся при сражении невредимым. По повелению имп. Николая I ворота оставлены без исправления повреждений от выстрелов — в память войны. В память же сражения здесь с 1813 г. был установлен крестный ход 13 октября к святым воротам, который теперь перенесен на день Спаса Нерукотв. образа, 16 августа.

Издостопримечательностейзаслуживают некоторого внимания: 1) облачение из пунцового бархата с оплечьем из голубого бархата; крест шит золотом с блестками; около креста вышито золотом же: «сим победа 1812 г.». Это — дар имп. Марии Федоровны 1826 г.; облачение употребляется за службами 12 октября; 2) полное облачение (ризница) из зеленой материи, шитое золотыми крестами — пожертвование императора Николая I. 3) Указ царя Алексея Михайловича 1659 г. о взносе оброчных денег; 4) его же указ 1662 г. 5) несколько патриарших грамот.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: