Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Название:Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига; Объединенная редакция МВД

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-028-4; 978-5-8129-0096-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. краткое содержание

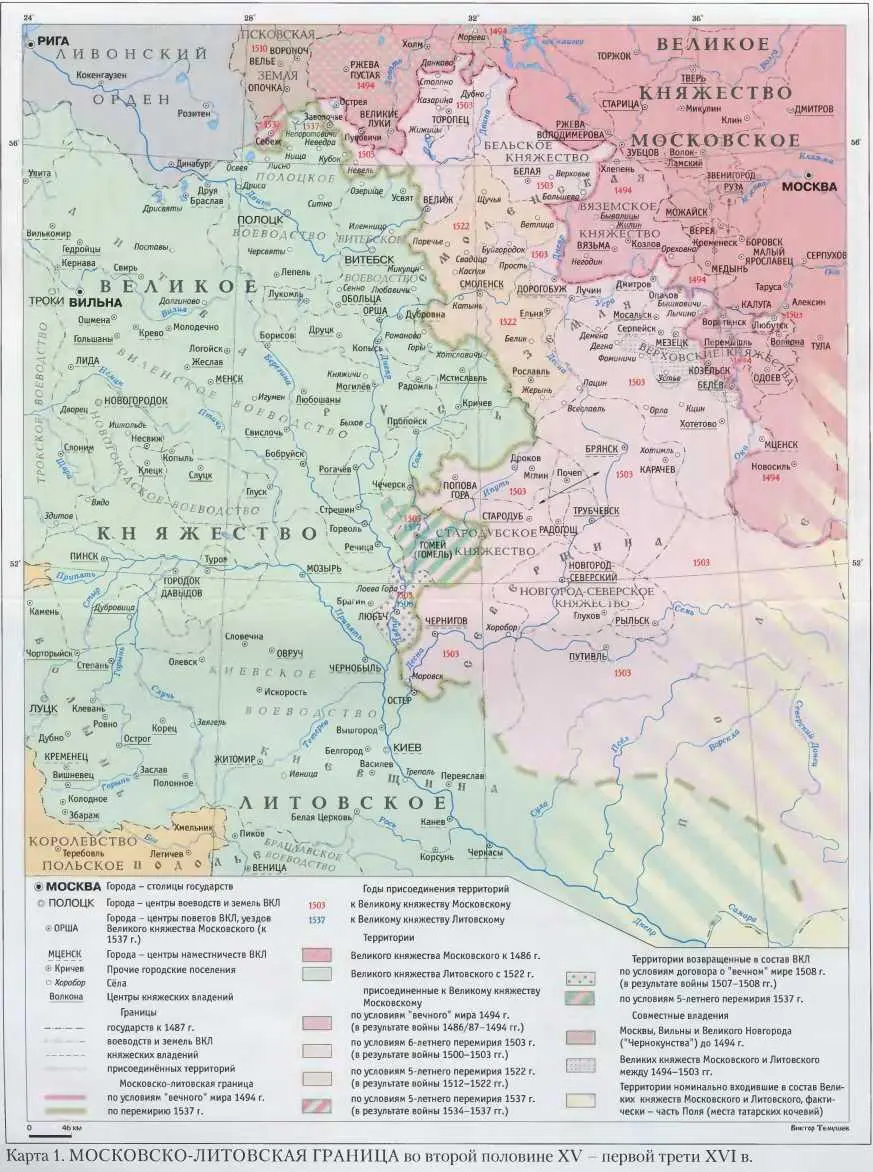

Книга посвящена истории вхождения в состав России княжеств верхней Оки, Брянска, Смоленска и других земель, находившихся в конце XV — начале XVI в. на русско-литовском пограничье. В центре внимания автора — позиция местного населения (князей, бояр, горожан, православного духовенства), по-своему решавшего непростую задачу выбора между двумя противоборствующими державами — великими княжествами Московским и Литовским.

Работа основана на широком круге источников, часть из которых впервые введена автором в научный оборот. Первое издание книги (1995) вызвало широкий научный резонанс и явилось наиболее серьезным обобщающим трудом по истории отношений России и Великого княжества Литовского за последние десятилетия. Во втором издании текст книги существенно переработан и дополнен, а также снабжен картами.

Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На фоне преобладания региональных исследований заметным явлением стал монументальный обобщающий труд Э. Гудавичюса по истории Литвы с древнейших времен до 1569 г. [86]Эта работа представляет собой синтез научных наблюдений, полученных историками разных стран за многие годы изучения Великого княжества Литовского. Для нашей темы особенно интересны страницы, посвященные федеративному устройству Литовской державы, формированию сословного общества и военным конфликтам с Московским государством на рубеже XV–XVI вв. [87]Однако отсутствие в книге научного аппарата (ссылок на источники и исследовательскую литературу) зачастую не позволяет судить о том, насколько точны приводимые автором факты и насколько обоснованны делаемые им выводы и обобщения. Кроме того, книга Э. Гудавичюса посвящена преимущественно истории литовской государственности и культуры; судьбы славянских земель Великого княжества показаны в ней лишь эскизно — с точки зрения их отношений с центром Литовской державы.

В проведенном историографическом обзоре не ставилась задача исчерпать всю литературу, посвященную судьбам славянских земель Великого княжества Литовского и русско-литовским отношениям XV–XVI вв. Анализ работ по отдельным частным вопросам избранной темы дается непосредственно в тексте исследования. Здесь же мы стремились показать основные направления и этапы в изучении данной проблематики. К настоящему времени накоплен большой фактический материал по дипломатической и военной истории русско-литовских отношений. Подробно исследована история православной церкви и правовой статус православных в Великом княжестве. Вместе с тем положение отдельных русских земель в составе Литовской державы на рубеже XV–XVI вв. изучено пока недостаточно. Не выяснена и позиция разных слоев местного населения в период русско-литовских войн: как было показано выше, исследователи или вообще не замечают этой проблемы, или априорно приписывают жителям Литовской Руси симпатии или антипатии к Москве. А это, в свою очередь, затрудняет объяснение хода и конкретных результатов русско-литовских войн. Чем, например, были обусловлены легкие успехи московских войск до 1503 г. и почему они прекратились в первой трети XVI в.? Почему после взятия в 1514 г. Смоленска процесс присоединения новых западных земель к России вообще прекратился? На все подобные вопросы имеющаяся научная литература не дает ответов. Анализ историографической ситуации помогает наметить пути изучения избранной нами темы.

Суть проблемы, с нашей точки зрения, заключается в том, на чьей стороне во время русско-литовских войн находилось местное население. Решение этого вопроса требует дифференцированного подхода, поскольку население Литовской Руси не представляло собой однородной массы, и можно предположить, что интересы разных социальных слоев были различны. Кроме того, нужно учесть особенности политической системы Литовской державы, объединявшей в описываемое время и удельные княжества, и отдельные земли, центрами которых были крупные города — Смоленск, Полоцк, Витебск и др. Соответственно, князья и города могли выступать как две политические силы в Литовской Руси. Это отражено в структуре данной работы: исследование состоит из двух частей, первая из которых посвящена князьям, а вторая — городам и различным слоям городского населения.

Выяснение позиции той или иной социальной группы складывается из двух операций: во-первых, анализа положения, занимаемого ею в Великом княжестве Литовском (объем прав и привилегий, степень самостоятельности, отношение к великокняжеской власти, земельные владения и т. д.); а во-вторых, изучения поведения данной группы или слоя в конкретных событиях русско-литовских войн. Этот подход последовательно применяется на протяжении всего исследования. Таким образом соединяются два пласта, две стороны жизни, которые обычно в работах историков оказываются разъединенными: с одной стороны, экономические и социально-политические процессы, а с другой — событийный ряд: сражения, осады, переговоры и т. д. Наблюдения и выводы, полученные на каждом из этих этапов исследования, осуществлявшегося на разных видах источников, взаимно дополняют и корректируют друг друга, что позволяет надеяться на получение в итоге максимально объективной картины.

Территориальные рамки исследования включают в себя не только собственно русские земли — Смоленск, Брянск, Торопец и т. д., но и ряд областей будущей Белоруссии (Полоцк, Витебск и др.) и Украины (Черниговщина, Северщина), — т. е. те районы, которые стали на рубеже XV–XVI вв. зоной боевых действий в русско-литовских войнах. Правомерность такого подхода объясняется, во-первых, общностью судеб указанных территорий в рассматриваемое время, а во-вторых, незавершенностью этнических процессов в тот период.

Этапы формирования белорусской и украинской народностей давно служат предметом научных дискуссий. Так, В. И. Пичета отнес завершение процесса образования белорусской народности к XVI в. [88]; М. Я. Гринблат датирировал этот процесс XIV–XVI вв. и считал, что во времена Ф. Скорины, т. е. в первой трети XVI в., «белорусская народность уже достигла своей полной зрелости» [89]. Украинская народность, по мнению К. Г. Гуслистого, «выступает как отдельная этническая общность» с XIV–XV вв. [90]Однако современные исследователи выдвигают более позднюю датировку завершающей стадии формирования обоих славянских народов. Так, этнограф М. Ф. Пилипенко обоснованно считает, что Белоруссия как этническая территория возникла к концу XVI — началу XVII в. и тогда же появился белорусский этнос [91]. Консолидацию украинской народности авторы изданной в 1990 г. в Киеве коллективной монографии по этой проблеме датируют XVI — первой половиной XVII в.; само название «Украина» для обозначения этнической территории начинает употребляться с конца XVI в. [92]Белорусский исследователь Г. Я. Голенченко справедливо подчеркивает, что в массовых источниках XV–XVI вв. термин «белорусы» практически не встречается; в этот период общим для белорусского и украинского этносов оставался термин «Русь», «русины» [93].

Здесь нельзя не упомянуть об очень спорной концепции Э. Гудавичюса, считающего русинов особым народом, или этносом, сформировавшимся в Великом княжестве Литовском к началу XVI в. и противопоставлявшим себя «московитам», жившим в соседнем Русском государстве [94]. Думается, для подобного вывода нет достаточных оснований. Во-первых, нельзя забывать о диалектных и социокультурных особенностях, разделявших славянское население Великого княжества на отдельные этнокультурные группы [95]. Во-вторых, было бы большой натяжкой считать военные конфликты Московского и Литовского государств, в которые было вовлечено славянское население пограничных земель, противостоянием двух этносов — великороссов и литовских «русинов». Как тогда в свете этой гипотезы можно объяснить многочисленные случаи перехода литовско-русских князей и бояр на службу к московскому государю?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: