Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века

- Название:Власть в Древней Руси. X–XIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91419-449-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века краткое содержание

В книге исследуются основные властные органы древнерусской государственности X–XIII вв.: князь, вече, дума, тысяцкий, воевода, посадник. Тема эта — одна из наиболее дискутируемых в отечественной историографии. Главный вопрос, на который историки пытались найти ответ, заключался в том, имели ли названные управленческие структуры институциональное содержание. Приходили к разноречивым суждениям, иногда вообще отрицающим государственный статус Древней Руси.

Анализ имеющихся письменных источников позволил автору обосновать вывод, что власть в Древней Руси, будучи хорошо структурированной, определенно имела институциональный характер. Она вполне сопоставима со средневековой европейской правительственной системой. Подтверждением этому является то, что древнерусская власть оказалась способной обеспечить восточнославянскому обществу юридически регламентированный распорядок жизни, очертить его территориальные пределы и защитить их, а также поддерживать договорные межгосударственные отношения.

Власть в Древней Руси. X–XIII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Более последователен в своих выводах Ю. Гранберг, опубликовавший в сборнике «Древнейшие государства Восточной Европы» (2006) обширное исследование древнерусского веча. [446] Гранберг Ю. Вече в древнерусских письменных источниках: функции и терминология // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2006.

Заявив в самом начале, что его целью является показать, что институт под названием «вече» не был частью государственной структуры, он затем неукоснительно следовал этой предзаданной установке. Проанализировав значительное число летописных известий о вечевой деятельности, пришел к выводу, что ничто не указывает на то, будто вече функционировало в качестве политического института и занималось вопросами высшей политики, т. е. принимало решения о лишении князей стола, об участии в княжеских военных кампаниях или выступало с военными инициативами. [447] Там же. — С. 33, 36, 49.

Правда, сам того не желая, он же и подверг сомнению категорическую однозначность этого вывода. Прежде всего тем, что, вслед за историками советского времени, признал руководящее положение на вече влиятельных политических сил, которые манипулировали этими собраниями в пользу нужных им решений. [448] «Подобные собрания несли в себе огромную потенциальную силу, и в интересах власть имущих было не допускать таких собраний, за исключением тех случаев, когда они были уверены, что смогут удержать контроль над народными массами». ( Гранберг Ю. Вече. — С. 50).

В том числе и тех, которые нужны были для восстановления «сбоя в функционировании „нормальных“ органов управления с князем во главе» посредством заручительства народной поддержки. [449] Там же. — С. 36.

Но ведь в этом и заключалась политическая институциональность веча.

Обширное монографическое исследование взаимоотношений «людей» и князя посвятила Т. Л. Вилкул. Выполнив огромный объем аналитической работы и приведя многочисленные параллели летописным описаниям веча, она, к сожалению, нисколько не приблизила объективное постижение этого явления древнерусской жизни. Более того, вообще поставила его под сомнение. Из исторической реальности перенесла в литературно-сочинительскую, по существу, в виртуальную сферу. Летописцы, убеждена исследовательница, донесли до нас не факты, а их интерпретации, причем, во многих случаях, противоречивые. Подчинив исследование идее нарративного конструирования летописцами сюжетов, Т. Л. Вилкул пришла к выводу о высокой степени манипулирования известиями о вече в древнерусских летописях, вплоть до сочинения летописцами никогда не происходивших собраний. По существу, отказала, тем самым, летописям в их исторической содержательности. И совершенно логичным кажется ее утверждение о том, что в свете такого взгляда «сам вопрос о составе и функциях веча во многом теряет смысл». Правда, руководствоваться им она не пожелала, но продолжила монографию обширной главой «Состав и функции веча». При этом, получила вполне ожидаемый результат, так и не выйдя за пределы самой же придуманного нарратива. Это неизбежно привело исследовательницу к неутешительному заключению о принципиальной невозможности определить даже в общих чертах место веча в политической системе Руси. [450] Вилкул Т. Л. «Людье» и князь в конструкциях летописцев XI–XIII вв. К., 2007. — С. 110–112, 217, 312.

Столь жесткая и одномерная позиция, фактически, исключает возможность какой-либо полемики не только с общим выводом книги, но и со всеми другими ее положениями, совершенно обесцененными этим выводом.

Интересную трактовку веча на Софийском дворе предложил А. П. Толочко. Проанализировав тексты Ипатьевской и Лаврентьевской летописей, он пришел к выводу, что слова последней « Сѣдоша у святое Софьи слышати» являются редакцией ипатьевского выражения «въсташа въ вечи», притом неправильно понятого. «Въсташа» здесь означает не «стали в вече», а «восстали на вече». Учитывая нервно-тревожную обстановку на вечевом собрании у Софии и последующие трагические события, такое объяснение представляется вполне реалистичным. [451] Толочко А. П. «Седоша слышати» или «восташа въ вечи»? Как происходило киевское вече 1147 г. // Анфологион: Власть, общество, культура в славянском мире в средние века. М., 2008. — С. 330–333.

Анализ летописных свидетельств о вече начнем со статьи 968 г., в которой, как полагал Б. Д. Греков и другие исследователи, зафиксирован первый случай созыва вечевого собрания. Состоялось оно в условиях осады Киева печенегами. Судя по тому, что судьба осажденной столицы привлекла внимание людей, не исключено, что решалась она действительно на народной сходке: « И въстужиша людье въ градѣ и рѣша». [452] ПВЛ. Ч. 1. — С. 47.

Летописец не назвал это собрание вечем, но фактически оно было им.

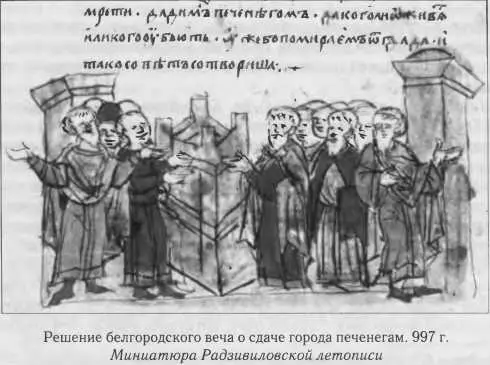

Первое прямое упоминание веча находится в статье 997 г., рассказывающей об осаде печенегами Белгорода. Когда в городе начался голод, белгородцы собрали вече. « И створиша вѣче в градѣ, и рѣша: „Се хочемь помрети отъ глада, и отъ князя помочи нѣтъ; да лучше ли ны умрети вдадимся печенѣгомъ“. И тако свѣтъ створиша, и бѣ же одинъ старѣцъ не былъ в вѣчи томь, въпрошаше: „Что ради створиша вѣче людье?“». Получив ответ, что наутро люди решили сдать город, он послал « по старейшины градьския и рече имъ: „Слышахъ, яко хощете передатися печенегомъ“. Они же рѣша: „Не стѣрпять людье глада“». [453] Там же. — С. 87.

Из приведенного свидетельства видно, что судьбу осажденного города решали не простые люди, а городские старцы — старейшины. На вопрос не присутствовавшего на вече старца, его коллеги ответили, что решение приняли под давлением голодающих. Следовательно, «людье» следует рассматривать как силу, повлиявшую на решение веча, но никак не решающую. Из дальнейшего рассказа о хитрости старца видно, что те же городские старейшины нашли возможности изменить свое прежнее решение.

Пример с белгородским вечем несомненно применим и к Киеву. Старейшин, или городских старцев, главную силу веча приглашал на совет Владимир Святославич. С ними он, в частности, советовался по поводу принятия новой веры. « В лѣто 6495. Созва Володимеръ боляры своя и старци градьскиѣ и рече имъ». Далее следует рассказ о том, откуда приходили на Русь послы с предложением принять их веру. Аналогичный сбор бояр и старцев заслушивал своеобразный отчет русских послов, ходивших в разные страны для испытания веры.

Следующее по времени вече имело место в Новгороде в 1015 г. Его собрал князь Ярослав Владимирович для совета о походе на Киев. Перед этим произошел конфликт между новгородцами и варягами, закончившийся избиением последних на Парамоновом дворе. Ярослав встал на защиту варягов, при этом казнив нарочитых мужей « иже вяху иссякли вдрягы». Но тут пришла весть из Киева от сестры Преславы о смерти Владимира и бесчинствах Святополка и Ярославу потребовалась помощь новгородцев. « Заутра же собравъ избытокъ новгородець Ярославъ рече: „О, люба моя, дружина, юже вчера избихъ, а нынѣ быша надобе“. Утерлъ слезы и рече имъ на вечи: „Отець мой умерлъ, а Святополкъ седить Кыевѣ, извивая братью свою“». [454] Там же. — С. 95.

Несмотря на происшедшее, новгородцы приняли решение поддержать своего князя.

Интервал:

Закладка: