Жозеф де Местр - Рассуждения о Франции

- Название:Рассуждения о Франции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 216 с.

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жозеф де Местр - Рассуждения о Франции краткое содержание

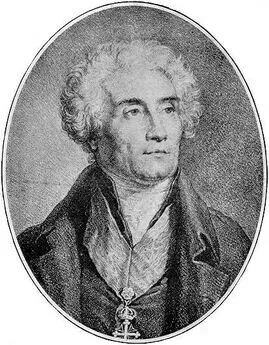

Книга французского консервативного мыслителя и роялистского государственного деятеля графа де Местра (1754–1821) представляет собой одну из первых в мировой литературе попыток критического философско-политического осмысления революции 1789 года, ее истоков и причин, роли вождей и масс, характера и последствий. И поныне сохраняют актуальность мысли автора о значении революций в человеческой истории вообще, о жгучих проблемах, встающих после «термидоризации». На русском языке это считающееся классическим произведение печатается впервые за двести лет после его «подпольного» появления в 1797 году. Труд де Местра всегда был слишком неудобным для отечественных правящих элит: сначала своей приверженностью католицизму, затем — прославлением монархии, контрреволюционностью, идеализмом, но прежде всего — своей интеллектуальной открытостью и честностью. В издание включены статьи о творчестве де Местра русского философа В.С.Соловьева и французского историка Ж.-Л. Дарселя.

Рассуждения о Франции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Взгляды М. имели значительное действие в церковной и в политической сфере. В первой они оживили ультрамонтанство и способствовали окончательному падению галликанства. В отношении политическом его проповедь абсолютизма обнаружила прочное влияние в России. Мы приведем те его взгляды и рассуждения, которые образуют политический катехизис известного направления и которые были с этой стороны указаны в «Русском вестнике» (1889). Участие народа в делах управления есть фикция, лживый призрак. Такова же и идея равенства. «Вы желаете равенства между людьми потому, что вы ошибочно считаете их одинаковыми… вы толкуете о правах человека, пишете общечеловеческие конституции; ясно, что по вашему мнению различия между людьми нет; путем умозаключения вы пришли к отвлеченному понятию о человеке и все приурочиваете к этой фикции. Это крайне ошибочный и неточный прием… Выдуманного вами общечеловека нигде на свете не увидишь, ибо его в природе не существует. Я встречал на своем веку французов, итальянцев, русских и т. д.; благодаря Монтескье я знаю, что можно быть даже персиянином, но я решительно вам объявляю, что сочиненного вами человека я не встречал ни разу в жизни… Поэтому перестанем витать в области отвлеченных теорий и фикций и станем на почву действительности». И далее: «Всякая писаная конституция есть не что иное, как лоскут бумаги. Такая конституция не имеет престижа и власти над людьми. Она слишком известна, слишком ясна, на ней нет печати помазания, а люди уважают и повинуются активно в глубине сердца только тому, что сокровенно, таким темным и могучим силам, как нравы, обычаи, предрассудки, идеи, господствующие над нами без нашего ведома и согласия… Писаная конституция всегда бездушна, а между тем вся сущность дела в народном духе, которым стоит государство… Этот дух выражается, прежде всего, в чувстве патриотизма, одушевляющем граждан… Патриотизм есть преданность (un devouement). Настоящий патриотизм чужд всякого расчета и даже совершенно безотчетен; он заключается в том, чтобы любить свою родину, потому что она родина, т. е. не задавая себе никаких других вопросов — иначе мы начнем рассуждать, т. е. перестанем любить». Если вся сущность дела — в народном духе, то, в свою очередь, вся сущность народного духа переходит, по М. в абсолютное централизованное государство. «Государство есть тело или организм, которому естественное чувство самосохранения предписывает прежде и более всего блюсти свое единство и целость, ради чего государство безусловно должно руководиться одной разумной волей, следовать одной традиционной мысли. Правящая государством власть, чтобы быть жизненной и твердой, должна неизбежно исходить из одного центра. Вы строите ваше государство на элементах розни, разброда, которые вы стараетесь привести к искусственному единству грубыми способами, узаконяя насилие большинства над меньшинством. Вы рассчитываете спросом стремлений и инстинктов оконечностей организма заменить регулирующую кровообращение деятельность сердца. Вы тщательно собираете и считаете песчинки и думаете из них построить дом… Я думаю, что государство есть живой организм, и в качестве такого оно живет силами и свойствами, коренящимися в далеком прошлом… Монархия есть не что иное, как видимая и осязательная форма патриотического чувства. Такое чувство сильно, потому что оно чуждо всякого расчета, глубоко, потому что оно свободно от анализа, и непоколебимо, потому что оно иррационально. Человек, говорящий: „мой король“ — не мудрствует лукаво, не рассчитывает, не совещается, не заключает контрактов… не ссужает своего капитала с правом взять его обратно, буде не окажется дивиденда…. королю он может только служить и ничего более. Монархия это воплощение отечества в одном человеке, излюбленном и священном в качестве носителя и представителя идеи родины».

Последовательный абсолютист, М. восставал против притязаний не только демократии, но и аристократии. Политические права отдельных классов, как и отдельных лиц, нарушают единство общественной жизни. Народная жизнь и развитие должны быть проникнуты единством мысли и сознания, а мыслить сообща нельзя; всякое совещание и соглашение приводят неизбежно к сделке, а это вносит искусственные приемы и ложь в общественные отношения, искажая этим здоровое течение народной жизни. Пресловутые права человека и гражданина — только замаскированное желание как можно менее нести обязанностей гражданина; права сословия — только стремление создать государство в государстве. При аристократическом режиме нация раскалывается, при демократическом она крошится, и затем от нее не остается ничего, кроме буйной пыли. Лучшие люди страны отнюдь не должны заботиться о каких-либо особых правах; они должны только нести особые обязанности. Высшее сословие в государстве может этим только гордиться, ибо чувство долга и сознание обязанностей очищает и облагораживает, а претензия на права озлобляет и делает мелким и придирчивым. Принцип, украшающий дворянство, — noblesse oblige [благородство обязывает]. «То или другое сословие отнюдь не должно быть фракцией, выделяющейся из народа и организованной в видах выполнения каких-либо самостоятельных функций, превращаемых в политические права: оно только исполнительный орган, служебное орудие монархии, естественное продолжение державной власти, управляющей народом. Высшее сословие в государстве предназначено быть исполнителем и истолкователем предначертаний державной монаршей воли, передавая ее от центра к оконечностям, блюдя за повсеместным ее распространением и точным соблюдением… Дворяне — прирожденные стражи охранительных истин… Для этого они должны развивать в себе два свойства: уменье распоряжаться в отношении к народу, привычку послушания в отношении к своему государю… В этом заключается истинная свобода, понятие о которой как бы утрачено в настоящее время, — свобода, состоящая в полном поглощении личности народом и государством». Лучшую критику своего воззрения дал сам М., резюмируя его таким образом: «Мое политическое учение упрекают за явное нарушение принципа справедливости, из которого логически истекают свобода, равенство и братство людей и их естественные гражданские права. Где, однако, во всей природе можно встретить применение этого либерального и гуманного закона справедливости — я не знаю. В общей экономии природы одни существа неизбежно живут и питаются другими. Основное условие всякой жизни — то, что высшие и более сильные организмы поглощают низшие и слабые». Для доктрины, желающей быть всецело христианской, признавать окончательным принципом человеческой общественности факт поглощения низшими животными друг друга значит произнести себе смертный приговор. Нельзя, тем не менее, не признать редкой оригинальности за писателем, который на полвека предварил, с одной стороны, решения Ватиканского собора 1869-70, с другой — худшие крайности дарвинизма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ксавье Местр - Параша Лупалова [Совр. орф.]](/books/1061979/ksave-mestr-parasha-lupalova-sovr-orf.webp)