Виктор Смирнов - Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья

- Название:Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2743-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Смирнов - Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья краткое содержание

Ересь «жидовствующих» считается одним из самых загадочных явлений Русского Средневековья. Многие историки задавались вопросом, как в такой сугубо православной стране — России XV века — могло возникнуть еретическое движение, захватившее высшие круги власти, посеявшее сумятицу в душах простых людей и завершившееся показательными казнями на городских площадях? Историк и писатель Виктор Смирнов пытается непредвзято разобраться в этом непростом эпизоде русской истории, где политика теснейшим образом соединилась с религией.

Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Весьма красноречива и следующая фраза: «Вера — наказание, ставится пророком». По сути дела она означает, что устанавливает веру не Бог, а пророк; следовательно, Христос был пророком, а не Сыном Божьим. Пророку свойственны чудотворение и мудрость; сила мудрости — в жизни по-фарисейски, этому и учит пророк; рождающийся от его науки страх божий — начало добродетели: «сим вооружается душа». Что до «Поучения пророков», которые порождают «Страх Божий» — то это всего лишь способ держать в повиновении темную массу.

В этой цепочке силлогизмов разум фактически противопоставляется вере. Чем разумней человек, тем меньше нуждается он в вере, и наоборот, расширяя сферу разума, он сокращает пространство веры.

Вторая часть «Лаодикийского Послания» — это уже упоминавшаяся «литорея в квадратах» — особая таблица, состоящая из двух рядов букв в алфавитном порядке. В ней даны грамматические комментарии, исполненные некоего темного смысла. Это своеобразная алфавитная мистика, имеющая сильный привкус иудейской каббалы.

Третья часть «Послания» представляет собой зашифрованную «простой литореей» подпись Курицына («Феодор Курицын диак»). Здесь он называет себя «переведшим «Послание», хотя никаких оригиналов этого литературного памятника до сих пор не обнаружено. И эти два обстоятельства — зашифрованная подпись и попытка скрыть свое авторство — наводят на мысль о том, что Курицын понимал еретический характер своего произведения и решил таким образом перестраховаться, поступившись авторским тщеславием.

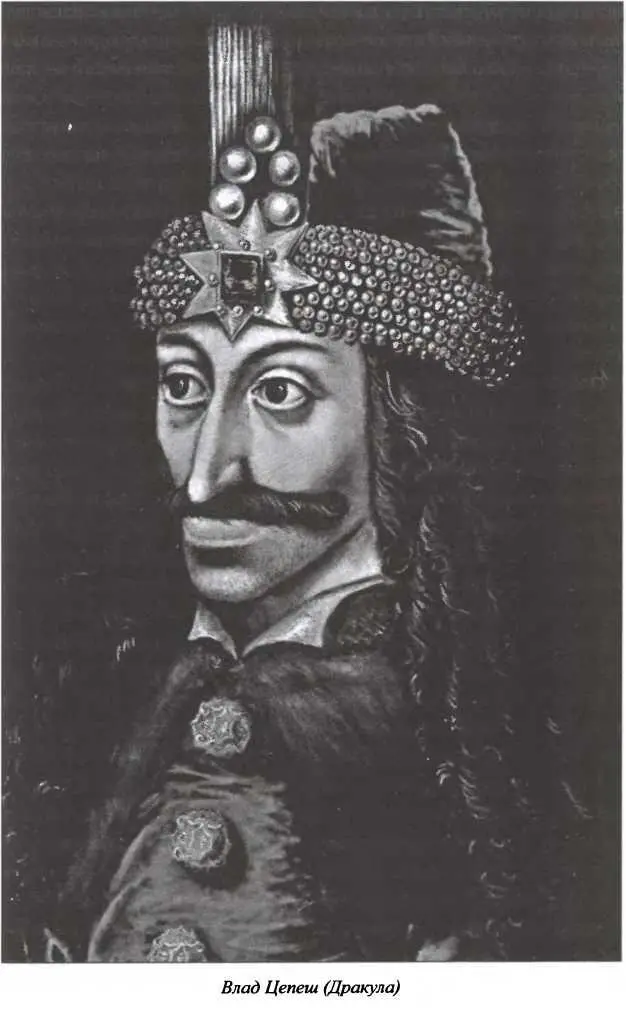

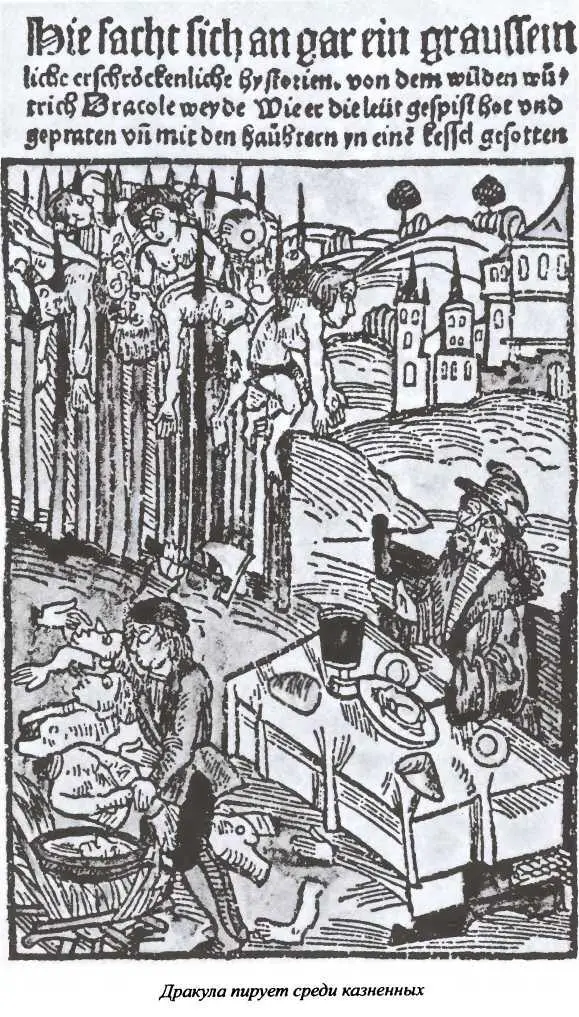

Но Федора Курицына волновали не только и даже не столько общефилософские вопросы. Он глубоко задумывался о природе власти. Отзвуки этих размышлений слышны в «Сказании о Дракуле-воеводе», написанном им под впечатлением от поездки в Валахию.

Каким же увидел Дракулу глава еретиков Федор Курицын? В его описании Дракула — это «диавол на троне, он зломудр», но жестокость его может служить и для искоренения зла. «И только ненавидя в своей земли зла, яко кто учинит кое зло, татьбу, или разбой, или какую лжу, или неправду, той никако не будет жив. Аще ли великий болярин, иль священник, иль инок, или просты, аще и великое богатство имел бы кто, не может искупити от смерти, и толик грозен бысть».

В словах Курицына явственно чувствуется оттенок восхищение Дракулой, а также уверенность в том, что его свирепая жестокость с государственной точки зрения — вещь необходимая и даже полезная. Но тогда возникает вопрос: точно ли Курицын был гуманистом, каким его обыкновенно рисовали советские историки, или, подобно своему государю, он был просвещенным макиавеллистом, для которого политическая цель может оправдать любые средства ее достижения?

«Сказание о Дракуле-воеводе» — это не просто сборник анекдотов о средневековом садисте. Сажая людей на кол или вбивая им в голову гвозди, валашский воевода, по мнению Курицына, стремится установить в своей стране закон и справедливость. А если вспомнить, в какое время была написана повесть, то становится очевидным и ее политический контекст. В России, как и в Европе, заканчивались времена феодальной раздробленности. Наступало время централизованной власти, и жестокость оправдывалась этой властью как способ наведения единого порядка.

С годами философские размышления и вовсе отступают для Федора Курицына на второй план. Он уже не рассуждает о свободе, воле. Вольнодумец и еретик становится фактическим идеологом самодержавия. Именно Федор Курицын первым на официальном уровне озвучил идею божественного происхождения самодержавной власти русского государя. В 1488 году во время торжественного приема в честь имперского посла думный дьяк зачитал составленную им декларацию, начинавшуюся словами: «Мы Божию милостью государи на своей земле изначально от Бога».

С этого момента идея неподотчетности монарха своим подданным ляжет краеугольным камнем в фундамент русского самодержавия. Пройдет еще сто лет, и слова Курицына: «Без грозы немочно в царство правды ввести» сделает своим девизом внук Ивана III Иван Грозный, который будет строить свое царство на крови и далеко превзойдет в свирепости валашского воеводу. В письме английской королеве Елизавете Грозный попрекал ее заигрыванием с народом и гордо заявлял: «Наша власть от Бога, а не от многомятежного людского соизволения». Эта идея так глубоко внедрится в умы и всех последующих отечественных монархов, что даже последний царь Николай II написал в анкете: «Род занятий — Хозяин земли русской». При этом надо помнить, что монархия и самодержавие — это вовсе не одно и то же. Конституционные монархии, основанные на подчинении закону и монарха и подданных, оказались более жизнеспособны, нежели самодержавные, некоторые из них существуют и до сих пор.

Нет сомнений, что, разрабатывая идеологию русского самодержавия, Федор Курицын выполнял прямой заказ великого князя. Для Ивана III «божественное» происхождение его власти являлось не только подтверждением его высокого статуса в одном ряду с европейскими монархами, но и оправданием для любых беззаконных действий, в том числе клятвопреступлений, присвоения собственности своих подданных, бессудных расправ с неугодными.

Столь же очевидно проступает «государев заказ» и в трудах другого видного еретика — Ивана Черного. Черный был не простым переписчиком, по сути дела он формировал великокняжескую библиотеку. Его главным трудом стал «Еллинский летописец» — огромный хронографический свод, содержащий изложение всемирной истории от Навуходоносора до византийского императора Романа. Иван Черный не просто переписывал «Летописца», он фактически редактировал его, опуская одни тексты и выпячивая другие. На полях книги сохранились пометы, сделанные рукой Черного, так называемые глоссы, зашифрованные «пермской полусловицей» — старинной азбукой, непонятной для обычного читателя. В них, выражаясь пушкинскими словами, «то кратким словом, то значком, то вопросительным крючком» явственно проступает позиция переписчика.

Заказчиком книги был великий князь, о чем сам Черный пишет в предисловии. Обратим внимание, что сделан этот заказ был в 1485 году, когда Федор Курицын еще находился в крымском плену. Получается, что инициатором еретических «мудрований» в Москве был не Курицын, как принято считать, а сам великий князь! Выбор им «Еллинского летописца» был далеко не случаен. Свод являл собой апологию самодержавной власти, и вся история народов представлена в нем как результат деяний их правителей. Но этим задача переписчика не ограничивалась. Иван Черный заботливо вооружает великого князя теологической аргументацией в готовящемся наступлении на церковь. Кроме «Еллинского летописца» он черпает ее и в «Сборнике Библейских книг», в «Книге пророчеств», а также в сочинениях против монашества, где говорится, что «монахи отменяют законную женитьбу и пьюща и едуща жулят и младых детей гнушаются». Цель очевидна — скомпрометировать сам институт монашества и оправдать будущую секуляризацию монастырских владений. Стоит отметить, что в поисках аргументов против монашества Черный ссылается и на иудейскую традицию, по которой монашеское безбрачие считается неугодным Богу, ибо евреи обязаны продлевать свой род. Православные иконы и храмы государев писец уподобляет ветхозаветным кумирам и капищам, а православное духовенство — «лжепророкам». Бог для него — это любовь, и для того чтобы любить Бога, верующим не нужны посредники в лице церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: