Олег Соколов - Битва двух империй. 1805–1812

- Название:Битва двух империй. 1805–1812

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, Астрель-СПб

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-42347-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Соколов - Битва двух империй. 1805–1812 краткое содержание

Соколов Олег Валерьевич — крупнейший специалист по истории наполеоновской эпохи, кавалер ордена Почетного легиона, основатель движения военно-исторической реконструкции в России — впервые раскрывает нам тайну рокового решения Наполеона — почему же он начал войну с Российской империей?

Может, причиной тому мечты Наполеона о мировом господстве? Или у войны 1812 года были совсем другие «авторы», на совести которых лежит ответственность за эту историческую трагедию? Почему не состоялся «русский брак» императора? Кто хотел стать польским королем? Кому была выгодна эта война — разделенной Польше, изолированной Англии, униженной Пруссии? Кто проигрывал от союза Франция — Россия?

Впервые за двести лет здесь представлены оригинальные первоисточники — архивные документы, дневники, мемуары (как русские, так и французские), — с которыми еще не знаком российский читатель. Бесстрастная история — без цензуры.

Битва двух империй. 1805–1812 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

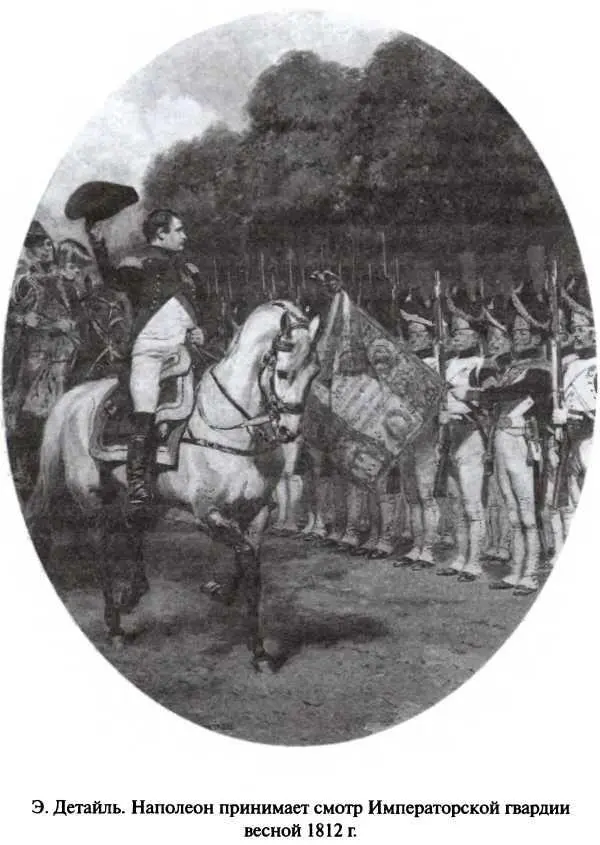

Не страх перед наказанием был главной мотивацией отваги. Жажда славы, почестей, желание подняться по ступеням военной иерархии и, наконец, просто упоение борьбой ради борьбы пронизывали всю армию Наполеона, вплоть до самой толщи солдатской массы. Капитан Дебёф рассказывает в своих бесхитростных и удивительно точных мемуарах о чувствах, которые он, будучи молодым солдатом Наполеона, испытывал в первом бою: «…Войска, в нетерпении сразиться с врагом, ринулись по мосту. Затрещала ружейная пальба, и я ускорил шаг, гордый тем, что я ступил на австрийскую землю, и еще более тем, что я шел в охране знамени. Это было великолепное зрелище — мой первый бой…» 50Прошло немного времени, и новичок стал закаленным воином, без оглядки идущим на врага: «В тот же миг мы устремились вперед. Я сжал в руках ружье и ускорил шаг в нетерпении доказать, что я достоин быть французом» 51.

«Какой это был прекрасный бой! — записал 18 октября 1806 года в своем дневнике другой солдат. — Мы не очень-то много видели, ибо дым заволакивал нас со всех сторон. Но как опьяняет весь этот грохот. Тебе хочется кричать, скусывать патроны и драться. При всполохах огня, вылетающего из жерл орудий, в красных клубах пушечного дыма, были видны силуэты канониров на своем посту, похожих на театр китайских теней. Это было восхитительно!» 52

Как видно из последнего отрывка, бесстрашие перед лицом опасности перешло в наполеоновской армии в нечто большее — жажду опасностей. Грохот канонады вызывал у основной массы солдат и офицеров не страх, а страстное желание сразиться с врагом, добиться новых отличий, совершить подвиги. Вот что капитан Фантен дез Одоар занес в свою тетрадь 4 декабря 1808 года, когда после сравнительно продолжительной мирной передышки (больше года!) его полк на марше в Испании услышал впереди гул орудий: «После Фридланда мы не слышали этого величественного голоса битв. Его первые раскаты, звучавшие подобно раскатам отдаленного грома и отраженные тысячекратным эхом в горных долинах, по которым шли наши колонны, заставил нас восторженно затрепетать от наших воспоминаний и наших надежд» 53.

Эти слова не были пустой бравадой. Едва только эти люди оказывались в бою, они рвались в самое пекло. Их отвага носила на себе отпечаток живости национального характера французов, она была дерзкой, напористой и лучше раскрывалась в атаке, чем в обороне. Вот только часть списка представленных к награждению после сражения под Ауэрдштедтом солдат 25-го линейного полка:

«…Монтрай Жан, сержант, первым ворвался на вражескую батарею и захватил у канониров знамя артиллерии.

Тренкар Пьер, гренадер, захватил вражескую пушку, после того как убил одного канонира, а остальных взял в плен.

Бертолон Жозеф, вольтижер, во время всей битвы дрался с вражескими кавалеристами, уничтожил многих из них и с жаром преследовал неприятеля.

Видаль Мишель, фузилер, первым устремился во вражеские ряды…» 54

А ведь это всего лишь один из многих полков, мужественно сражавшихся в этой битве!

«Эти французские солдаты, — писал в 1806 году прусский офицер, — они такие маленькие и слабые, один из наших немцев побил бы их четверых, если бы речь шла только о физической силе, но под огнем они превращаются в сверхъестественных существ» 55.

Во время испанской кампании в 1811 году при штурме Сагунта, неприступной крепости на скалах, французские штурмовые колонны устремились на приступ через узкую, едва проходимую брешь под ураганным огнем обороняющихся: «Обломки крепостной стены осыпались под ногами наших солдат, и, поднявшись к бреши, они увидели перед собой неразбитую стену. Чтобы подняться до пролома, нужно было подтягиваться на руках, а позади него стояли испанцы, которые встретили наших солдат жестоким огнем в упор. Но отвага штурмовой колонны была такова, что офицерам, которые вели ее на приступ, пришлось затратить немалые усилия, чтобы остановить ставший безнадежным штурм и отвести назад людей… Здесь полегло 400 человек, среди которых было много достойных офицеров» 56.

Офицеры французской армии, близкие к солдатской массе, тем не менее, не опускались до нее, а стремились поднять ее до своего уровня. Конечно, командовать французскими солдатами было не всегда просто. Офицеру недостаточно было лишь появиться в эполетах перед фронтом, чтобы его признали за командира. Он должен был быть лидером — быть сильнее духом, отважнее, умнее, щедрее, чем его подчиненные. Вот, например, что писал старый солдат в бесхитростном послании своему бывшему командиру части, генералу Друо: «…Я считаю, что самое главное, чтобы командир заслужил любовь солдат, потому что, если полковника не любят, не очень-то захотят погибать за него… Под Ваграмом в Австрии, где так отчаянно дрались и где наш полк сделал все, что мог, как Вы считаете, сражались бы так наши гвардейские артиллеристы, если бы они Вас не любили? …К тому же Вы говорите с солдатами так, как если бы они были Вам ровней. Есть офицеры, которые разговаривают с солдатами, как если бы они были солдатами, но, по-моему, это не стоит и ломаного гроша…» 57

Действительно, когда офицер отвечал этим критериям, преданность подчиненных, их готовность идти за ним куда угодно не знали границ. Полковник Шаморен, командир 26-го драгунского полка писал своей жене из Испании 1 января 1811 года: «Вчера мы закончили старый год тем, что разбили вражеский отряд, захватив у них немало пленных, и мой полк вел себя так, как всегда. Какие люди! Как они беззаветно сражаются, какое счастье командовать подобными солдатами» 58.

«Разделите то, что у вас есть, с вашими солдатами, — советовал де Брак, — они поделятся с вами, и вы не останетесь в проигрыше. Вы увидите однажды, когда у вас не будет ничего, как старый солдат будет горд, будет счастлив отдать вам свой последний кусок хлеба, а если надо, то отдать за вас и свою жизнь» 59.

Солдаты, которые шли в огонь за такими командирами, как Друо, Шаморен или де Брак, подававшими пример бесстрашия и воспитывавшими в них культ чести, поистине презирали смерть. Вот что писал 1 августа 1815 г. лейтенант Жан Мартен, рассказывая о том, как во время боя при Шарлеруа ему пришлось пересечь колонну повозок с ранеными: «…Перепачканные кровью, лежащие в беспорядке один на другом, они были искалечены самым разным образом, и смерть уже читалась на многих лицах. Но именно эти люди, казалось, наименее заботились о своей судьбе, то, о чем они думали, был успех нашей армии. Забывая боль, они старались поднять наш дух. Они поднимали свои бледные лица над повозками и кричали: „Вперед, товарищи, не бойтесь! Все идет отлично. Еще немного, и враг побежит!“ Я видел тех из них, над которыми смерть уже простерла свои объятия, но они употребляли свой последний вздох, чтобы крикнуть: „Да здравствует Император! Дерьмо пруссакам!“ Другие размахивали своими окровавленными конечностями, грозя врагу и сожалея лишь о том, что они не могут мстить!» 60

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![AnaGran - Наследник двух империй [СИ]](/books/1079362/anagran-naslednik-dvuh-imperij-si.webp)

![Владимир Марков-Бабкин - Император двух Империй [litres]](/books/1143971/vladimir-markov.webp)