Александр Виноградов - Тысячелетия, погребенные пустыней

- Название:Тысячелетия, погребенные пустыней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1966

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Виноградов - Тысячелетия, погребенные пустыней краткое содержание

Эта книга и о древнем Хорезме и о Хорезмской экспедиции. В первую очередь о Хорезме таком, каким он представляется сейчас ученым. В ней рассказано об основных проблемах, над которыми работали и работают археологи-хорезмийцы, и о главных из раскопанных ими древних памятниках. А так как история изучения Хорезма неотделима от истории Хорезмской экспедиции, то кратко рассказано и о ней, об археологах, каждую весну уезжающих в пустыню. Книга написана и по личным впечатлениям (автор по профессии археолог) и, конечно, по многочисленным работам археологов-хорезмийцев, в первую очередь начальника экспедиции профессора С. П. Толстова.

Тысячелетия, погребенные пустыней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но, пожалуй, самыми важными из наблюдений были те, которые касались общественного строя. Изучавшие особенности погребального обряда тазабагъябцев С. П. Холстов и М. А. Итина пришли к выводу, что общество их находилось на переходной ступени развития: матриархат существовал лишь в качестве пережитков (может быть, весьма существенных), переход же к патриархату так и не произошел. На первый взгляд этому как будто противоречило большое число парных погребений.

Обычно появление парных погребений — мужчины и женщины — рассматривалось как одно из самых существенных доказательств перехода общества к патриархату. По этнографическим наблюдениям известно, что в развитом патриархальном обществе существовал обычай погребать вместе с умершим мужчиной насильственно умерщвленную женщину. Однако оказалось, что большинство парных погребений тазабагъябского могильника имело одну крайне важную и интересную особенность. Тщательно проведенными раскопками было установлено, что погребения эти были неодновременными: в большой, вырытой на двоих яме хоронили сначала одного умершего, а потом, иногда через много лет — второго. Но самое интересное заключалось в том, что примерно в половине погребений сначала была положена женщина и только потом мужчина. Это доказывалось и антропологическими исследованиями остатков погребенных и характером сопровождавших их вещей.

Вывод напрашивался только один: родственные отношения между мужем и женой стали довольно прочными, положение их в обществе было совершенно равноправным. Первое означает, что общество уже миновало период матриархата, для которого была характерна очень неустойчивая парная семья. Второе — что сильные пережитки матриархата все еще сохранялись. Примеры подобного рода известны и по археологическим и по этнографическим данным.

Материалы могильника позволили сделать еще много интересных наблюдений. Например, выяснилось, что среди тазабагъябцев, пришедших сюда, как мы уже говорили с северо-запада, были и люди другого, южного происхождения. Это было установлено антропологом? Т. А. Трофимовой при изучении большой серии полученных археологами черепов и их сравнении с материалами из других районов. По всей видимости, это были суярганцы. Если это так, то могильник, а он датируется XIII–XI вв. до н. э., показывает одну из стадий смешения суярганцев и тазабагъябцев — двух разных по происхождению групп древнего населения дельты. Процесс этот, как мы уже говорили, закончился победой суярганцев.

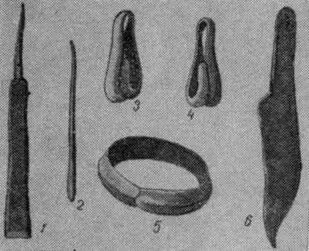

Мы очень бегло говорили об изделиях из бронзы. Много ли их попадается археологам в памятниках бронзового века? В некоторых районах эти находки очень богаты, в других — в то же самое время — довольно бедны. Древняя Акча-Дарьинская дельта относится, пожалуй, к числу последних. Правда, изделия из бронзы найдены здесь и на тазабагъябских и на суярганских стоянках. Мы уже говорили об иглах, шильях и женских украшениях — браслетах, височных подвесках и бусах из могильника Кокча 3. На тазабагъябских стоянках найдены также бронзовые однолезвийные ножи. На суярганских стоянках нашли обломки больших бронзовых серпов и интересной формы ножи: с выделанной рукояткой, слегка изогнутым лезвием и оттянутым назад кончиком.

Возможно были и другие орудия, но археологи их пока не нашли. Дело в том, что металл в это время, сначала медь, потом бронза, был большой драгоценностью. Разведка источников сырья — медных руд — была делом сложным; имелись они не везде, да и не каждое месторождение могло с успехом разрабатываться в древности. Ведь рудокоп бронзового века был вооружен лишь каменными, костяными и деревянными орудиями. Процесс плавки руды в ямах, на костре, был еще настолько примитивен, что давал очень мало металла. Много его оставалось в шлаках. Если учесть к тому же, что для получения бронзы, кроме меди, нужны были и другие компоненты (олово, мышьяк или цинк; иногда, но очень редко, они попадались в виде примесей в медной руде), то можно себе вообразить, на сколько сложным и трудоемким был процесс изготовления небольшого бронзового ножа.

Бронзовые орудия очень берегли, старались не терять, а если они ломались, то шли в переплавку. А ведь археолог в большинстве случаев сталкивается со сломанными, негодными, выброшенными вещами. Редко попадаются орудия утерянные, еще реже — спрятанные.

Археологов уже давно начали интересовать вопросы древнейшей металлургии и горного дела. И не только техника выплавки металла и изготовления орудий, но и источники различных видов сырья (металлических руд, различных пород поделочного камня, в том числе драгоценных и полудрагоценных камней) и способы их разработки. О том, что разработки эти должны были быть значительными, говорило количество металлических изделий на многих территориях. Особенно, если учитывалось при этом несовершенство процесса выплавки. Начались специальные исследования, в результате которых открылась новая, до сих пор еще сравнительно мало изученная, но очень важная сторона деятельности первобытного человека. В своих поисках археологи, не впервые уже, объединились с геологами.

…Главный штаб узбекских геологов расположился на одной из центральных тенистых улиц Ташкента. Стены комнат и коридоров большого четырехэтажного дома заставлены стеллажами, на столах свертки разноцветных карт и чертежей, стопки отчетов, полевых дневников и пикетажных книжек. В одной из небольших комнаток управления меня встречает уже немолодой, но очень живой и подвижный человек. Это Степан Владимирович Лопатин, начальник одной из партий Ревизионно-тематической экспедиции. Взгляд сразу же обращается к стеллажам с образцами пород — крупными и мелкими бесформенными кусками, черными и кроваво-красными, серыми, белыми, однотонными или с живописно изогнутыми цветными прослойками. Одна полка, другая, третья… Но что это? Как это попало сюда, к геологам? Коробки с обломками древней посуды — первобытной, античной, средневековой. Кремневые орудия — ножевидные пластинки, наконечники стрел. Массивные, грубообитые каменные молоты.

Знакомлюсь с работающими в комнате сотрудниками партии; один из них оказывается археологом, недавним выпускником кафедры археологии Ташкентского университета. Непосвященному многое может объяснить официальное название партии, несколько длинноватое, но вполне понятное: «Партия карты древней горной деятельности». Вот оказывается почему на стеллажах вместе с образцами руд и минералов лежат обломки древней посуды и кремневые орудия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: