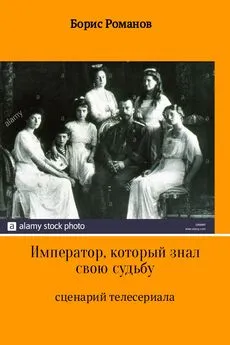

Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Название:Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2012

- ISBN:978-5-9775-0691-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Романов - Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… краткое содержание

Автор подробно освещает события, происходившие до 1917 года и накануне Февральской революции, показывая, насколько серьезными были усилия последнего российского Императора преодолеть нависшую над домом Романовых смертельную угрозу, предсказания о которой он получил задолго до своего отречения. Ни глубокие политические, экономические и социальные реформы, проводимые Николаем II, ни высокий статус России в мировой политике не смогли отвратить катастрофу 1917 года и гибель Царской семьи. В книге раскрываются причины революции, ложь советской пропаганды о царской России, Николае II и убийстве Царской семьи.

Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. До 1917 года [24, гл. 1]:

1.1. Численность лиц умственного труда в 1913 году была около 3 миллионов человек. Лиц с высшим образованием насчитывалось в 1913–1914 гг. 112–136 тыс. человек, число специалистов с высшим и средним специальным образованием в 1913 году определяется в 190 тысяч. По отдельным категориям сведения следующие.

1.2. Ученые и преподаватели вузов. Научных работников (в 300 научных организациях и обществах) насчитывалось в 1914 году 10,2 тысячи человек, по другим оценкам научных работников до революции было 11,6 тысяч человек. Учебный персонал вузов на 1916 год — 6655 при 135 842 студентов. При этом в 1916 году в университетах учились около 39 тыс. человек, т. е. после 1917 года могло быть гораздо более 12 тыс. ученых и научных работников.

1.3. Инженерно-технические работники. Всего таковых (включая мастеров и их помощников) в 1913 году насчитывалось 46 502 человек, в том числе 7880 инженеров с высшим образованием. Значительное число лиц с инженерным образованием состояло на государственной службе: в МПС в 1915 году таких насчитывалось 2800, горных инженеров в 1913 году было 1115 (в том числе 180 в генеральских чинах). Таким образом, всего к 1917 году их было не менее 50 тыс., включая инженеров.

При этом в 1916 году в университетах учились около 39 тыс. и в технических вузах около 26,5 тыс. студентов — а всего, как указано выше, почти 136 тыс. студентов.

1.4. Таким образом, после 1917 года общее число лиц с высшим образованием могло достигнуть 250–270 тыс. человек.

Еще раз: в технических вузах в 1916 году обучалось 26,5 тыс. студентов. Инженеров с высшим образованием в 1913–1915 гг. было около 11,8 тыс. (7880 на производстве плюс 2800 в МПС плюс 1115 в горной промышленности) — см. п. 1.3. Спустя десять лет после 1917 года в СССР было 13,7 тыс. инженеров.

2. После 1922 года (после Гражданской войны, белой эмиграции и пяти лет относительно мирного развития в условиях НЭПа) [24, гл. 1]:

2.1. Численность лиц умственного труда в 1926 году была около 2,6 млн человек (в 1913 году — около 3 млн). В 1928 году высшее образование имели 233 тыс. человек. Сравнивая это с данными пп. 1.2 и 1.4, видим, что могло быть 250–270 тыс. человек.

Гораздо хуже через десять лет после Октябрьского переворота была ситуация с учеными и инженерами.

2.2. Ученые. Разрекламированная впоследствии большевистская «забота об ученых» распространялась лишь на десяток-другой крупнейших в своей области и самых нужных для властей специалистов. Остальные тысячи разделили участь всего интеллектуального слоя. Если к 1931 году в эмиграции по советским данным находилось до 500 «буржуазных ученых» (речь шла о самых известных), то гораздо больше стало жертвами голода и красного террора. Перепись 1926 года зафиксировала 13 236 научных работников, а с теми, для кого занятие наукой не являлось основным — 14 896. Еще 334 ученых были безработными. Общее число их, таким образом, достигало 15 230 [24].

2.3. Инженерно-технические работники. В 1927 году в ВСНХ имелось 50,8 тыс. специалистов (в том числе 15 422 с высшим и 15 415 со средним специальным образованием). В промышленности (без аппарата управления) работали 24,2 тыс. человек со специальным образованием, в том числе 13,7 тыс. инженеров.

Итак (см. пп. 1.3, 1.4), инженерный потенциал России к 1917 году был 11,8 тыс. инженеров плюс 26,5 тыс. студентов технических вузов (1916 год). Первокурсники 1916 года могли закончить образование в 1921–1922 гг. К этому времени инженеров в СССР могло быть 38,3 тыс., а фактически в 1927 году их было 13,7 тыс. — почти в три раза меньше [24]!

Сравнивая число студентов по естественно-научным и инженерным (техническим) специальностям в царской России и в развитых европейских странах упоминавшийся ранее Д. Л. Сапрыкин пишет:

Накануне Первой мировой войны в университетах, высших технических школах и академиях Германской империи училось не более 25 тысяч специалистов с естественно-научным (без медицинского) и инженерным образованием. В высших учебных заведениях других крупных европейских стран (Великобритании, Франции, Австро-Венгрии) их было еще меньше. Между тем в университетах, высших технических, военно-инженерных и коммерческих училищах Российской империи обучалось не менее 40–45 тысяч специалистов такого рода. Уровень их подготовки был примерно такой же, как у европейских коллег, свидетельством этого является, между прочим, успешная карьера многих русских инженеров-эмигрантов, создавших целые отрасли и технологические школы в Западной Европе и Америке (достаточно упомянуть И. И. Сикорского, С. П. Тимошенко, В. К. Зворыкина, В. Н. Ипатьева, А. Е. Чичибабина… Из этих данных видно, что система российского высшего образования по абсолютным показателям была сопоставима с системами других ведущих европейских стран… Накануне Первой мировой войны Россия по-прежнему уступала Германии в отношении университетского образования, но заметно превосходила в области специального образования… Россия уже между 1904 и 1914 гг. (вместе с США) стала мировым лидером в области технического образования, обойдя Германию [98, с. 44–48].

Критики правления Николая II считают, что сам Царь скорее тормозил процессы высшего образования (прежде всего университетского), и в качестве «доказательства» ссылаются нередко на следующий эпизод: Николай II в апреле 1912 года, перед особым совещанием и Советом министров заявил:

Я считаю, что Россия нуждается в открытии высших специальных заведений, а еще больше в средних технических и сельскохозяйственных школах, но что с нее вполне достаточно существующих университетов. Принять эту резолюцию за руководящее мое указание [66].

Д. Л. Сапрыкин, изучавший в Колумбийском университете в США архивы бывшего министра народного просвещения П. Н. Игнатьева, разъясняет и дополняет этот эпизод следующими сведениями [98, с. 44–46]:

Данное решение (1912 года) являлось одним из первых опытов системного кадрового планирования в масштабах всей страны и опиралось на оценку потребностей Российской империи в кадрах, осуществленную министерством Л. А. Кассо (последний действительно считал необходимым ограничить рост университетского образования). При следующем министре (П. Н. Игнатьеве) предыдущие оценки были пересмотрены. <���…> После соответствующего доклада министра Николай II пересмотрел предыдущее решение и санкционировал введение новых факультетов в Саратовском и Томском университетах, создание новых университетов (в Ростове-на-Дону, Перми, Иркутске и Нижнем Новгороде) и ряда других высших учебных заведений университетского типа (этот эпизод подробно описан П. Н. Игнатьевым на с. 127–128 его мемуаров). При этом Николай II всегда подчеркивал именно необходимость опережающего развития техники и технического образования… Достижения российской техники в военный и послевоенный период, быстрое приращение «военно-технического потенциала» были бы невозможны, если бы за два десятилетия, предшествовавшие большой войне, в Российской империи не был бы создан соответствующий «образовательный потенциал».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: