Владимир Барановский - Победа в битве за Москву. 1941–1942

- Название:Победа в битве за Москву. 1941–1942

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Газоил пресс

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87719-06

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Барановский - Победа в битве за Москву. 1941–1942 краткое содержание

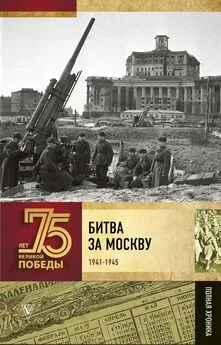

Книги, выходящие при содействии Творческого объединения литераторов газовой промышленности (ТОЛИТ ГП), очень разные по своему содержанию, характеру и направленности: романы, повести, сборники публицистики, рассказов и стихов, детективы. Владимир Дмитриевич Барановский в своем военно-историческом обзоре обратился к одному из величайших событий Великой Отечественной войны – битве за Москву в 1941-1942 году. Кандидат технических наук, лауреат Государственной премии, много лет посвятивший вопросам взаимодействия человека-оператора с системами по управлению потоками информации, исходящими из единого центра, он ставит целью дать читателю представление о местах боевых действий под Москвой и составе войск с нашей стороны и со стороны противника. Для этого автор широко использует рисунки-схемы, иллюстрирующие ход сражений за нашу столицу, а также многочисленные библиографические ссылки на солидные источники по данной теме. Большое видится на расстоянии, и данная книга – это еще одна попытка приблизить и внимательно рассмотреть великое событие, связанное с подвигом народа, совершенным им в то уже далекое трагическое и героическое время.

Победа в битве за Москву. 1941–1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1939 году И. В. Сталину удалось организовать разработку новейших истребителей на конкурсной основе. Подробно об этой стороне деятельности И. В. Сталина вспоминает в своей книге «Цель жизни» авиаконструктор А. С. Яковлев, получивший наряду с другими конструкторскими бюро заказ на разработку истребителя для Красной Армии.

«В то время самолет, вооруженный двадцатимиллиметровой пушкой, уже был у немцев – „Мессершмитт-109“, – пишет А. С. Яковлев. – Видимо, Сталину это не давало покоя. Готовя перевооружение авиации, Сталин, очевидно, стремился избежать ошибки при выборе калибра пулеметов и пушек для наших истребителей»…

Когда А. С. Яковлев согласился взяться за разработку аналогичного истребителя, возник вопрос о сроках выполнения работы. И. В. Сталин попросил сделать машину побыстрее. «А какой срок?» – «Чем скорее, тем лучше. К Новому году сделаете?» – «Я постройкой таких самолетов не занимался, опыта не имею. Но вот американцы делают новый истребитель за два года, так что.» – «А вы разве американец? – перебил меня Сталин. – Покажите, на что способен молодой русский инженер…»… [141]

Не только А. С. Яковлев, но и другие советские авиаконструкторы оправдали надежды И. В. Сталина и успели к началу войны разработать превосходные машины для нашей авиации.

И. В. Сталин также санкционировал покупку у Германии партии военных самолетов для тренировки наших летчиков к боям с будущим противником.

Предвидение И. В. Сталиным дальнейшего хода событий сыграло принципиальную роль в борьбе с фашистской агрессией: разработанные в 1939–1940 годах образцы авиационной техники удалось запустить в крупносерийное производство уже в ходе войны, так что с начала 1942 года наша авиация смогла успешно бороться за господство в воздухе. И. В. Сталин проявлял большой интерес к реактивным минометам и предложил Г. К. Жукову, не знавшему о новом виде оружия, ознакомиться с ним. 17 июня 1941 года на подмосковном полигоне народный комиссар обороны С. К. Тимошенко, народный комиссар вооружения Д. Ф. Устинов и начальник Генерального штаба Г. К. Жуков высоко оценили новый вид оружия. Решение о внедрении в производство систем для запуска реактивных снарядов было принято без войсковых испытаний 21 июня 1941 года, за день до начала войны.

Здесь уместно остановиться на важном для Советского Союза Договоре с Германией о ненападении от 23 августа 1939 года. Именно несогласие англо-французских союзников заключить договор о «коллективной безопасности» вынудило И. В. Сталина пойти на соглашение с Германией. Было необходимо выиграть время для оснащения армии новыми видами оружия, которого у Красной Армии было недостаточно.

И. В. Сталин, видимо, полагал, что срок действия этого договора будет составлять не два года, как получилось на практике, а несколько лет. При этом возлагалась надежда на то, что сопротивление Англии и Франции на Западном фронте будет упорным. К началу войны на Западном фронте у Гитлера было столько же дивизий, сколько и у союзников, при этом у Франции было превосходство в танках. Эвакуация английского экспедиционного корпуса с континента показала Гитлеру, что Англия от дальнейшего сопротивления Германии на сухопутном фронте в Европе отказалась.

И. В. Сталин не ожидал столь быстрого разгрома англо-французских союзников в Европе. В августе 1942 года в доверительной беседе он сказал У. Черчиллю: «Я знал, что война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого»… [142]

Усилия наших дипломатических служб были направлены на поддержание советско-германских отношений на уже достигнутом уровне, без дальнейшего сближения, что беспокоило немецкую сторону.

Накануне вторжения в Советский Союз, 14 июня 1941 года Гитлер, обсуждая предстоящую кампанию на Восточном фронте с представителями армии, сообщил о своей обеспокоенности осторожным поведением СССР. Он заявил: «что несколько месяцев назад прощупывал позиции русских на предмет заключения союзнического договора с Германией, но они отвечали уклончиво; это свидетельствует о том, что они используют предыдущее соглашение только для того, чтобы еще больше нарастить свою мощь»… [143]

Меры, принимаемые советским правительством по перенесению границ Советского Союза на запад (на рубеже с Финляндией, в Прибалтике), поддержка Югославии и т. д., также не устраивали немецкое верховное командование. Страны Запада, представляя эти действия СССР актами агрессии, тоже выражали свое неудовольствие, невольно или умышленно подталкивая Гитлера к началу похода на восток.

Приведенное выше высказывание Гитлера опровергает точку зрения о якобы имевшем место стремлении Сталина к дружеским отношениям с нацистской Германией. Опровергается такая точка зрения и тем, что представителям вермахта, побывавшим на советских военных объектах, ни разу не были продемонстрированы последние, наиболее совершенные образцы вооружения, которые в 1939–1940 годах были разработаны для перевооружения Красной Армии.

Вопрос о внезапности нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года примыкает к проблеме краткосрочности действия советско-германского договора о ненападении.

Рассчитывая на более длительное сопротивление союзников фашистской агрессии, И. В. Сталин полагал, что в его распоряжении есть время для укрепления Красной Армии, а поскольку Гитлер старался совершать втайне переброску своих войск к границам Советского Союза, И. В. Сталин до последнего момента считал, что Германия не решится напасть на СССР. Это подтверждается тем, что Советский Союз выполнял свои договорные обязательства вплоть до 22 июня 1941 года.

Таким образом, из-за пассивного сопротивления Гитлеру на Западном фронте в Европе, особенно французских вооруженных сил, Советский Союз оказался один на один с Германией гораздо раньше, чем предполагал Сталин, так и не успевший перевооружить Красную Армию к началу войны. Нарком обороны С. К. Тимошенко большое внимание уделял вопросам боевой подготовки войск и внедрению новой военной техники. Однако полностью освоить новые типы самолетов, поступавших небольшими партиями на вооружение авиационных частей, к началу войны не удалось. Такая же ситуация сложилась и с новыми типами танков – экипажи не успели их полностью освоить и использовать их высокие тактико-технические характеристики новых машин.

С начала 1941 года все решения по оперативно-стратегическим вопросам, принимавшиеся как наркомом обороны С. К. Тимошенко и начальником Генерального штаба Г. К. Жуковым, так и И. В. Сталиным, имели особую важность в деле подготовки к отражению надвигавшейся угрозы нападения со стороны фашистской Германии.

И. В. Сталин многие важнейшие вопросы оборонного характера осмысливал сам и нередко принимал по ним единоличные решения, а от военного руководства страны требовал их неукоснительного исполнения. Ряд вопросов, касавшихся обороны, он замыкал непосредственно на себя либо решал их с привлечением Наркомата иностранных дел. В частности, донесения разведслужб и дипломатов он иногда не доводил ни до наркома обороны С. К. Тимошенко, ни до начальника Генерального штаба Г. К. Жукова. Справедливости ради надо сказать, что в распоряжении военного руководства были свои, армейские разведслужбы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: