Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры

- Название:Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-671-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры краткое содержание

В книге на обширном фактическом материале анализируются дискурсивные особенности советской культуры 1920–1950-х годов — эффективность «ключевых понятий» идеологии в коммуникативных приемах научного убеждения и художественной выразительности. Основное внимание автора сосредоточено на тематических и жанровых предпочтениях в области фольклористики и «народного творчества». Автор дает свои ответы на вопросы: на каких риторических, социально-психологических и институциональных основаниях в советской культуре уживаются соцреализм, эпос (и квазиэпос), сказка (и «советская сказочность»), пафос пролетарской бдительности и популярность колыбельных песен, дидактика рациональности и едва ли не магическая вера в «заговорную силу» слова.

Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Образ маленького Володи, каким он предстает во всех вышеупомянутых текстах, остается неизменным в главном — это образ извинительно-шумного, шаловливого, но в общем и целом педагогически управляемого ребенка. Таким же он рисуется в поэтических произведениях для детей, в частности — в замечательном стихотворении Маргариты Ильиничны Ивенсен, поэтессы, работавшей в области детской литературы начиная с 1930-х годов.

Когда был Ленин маленький,

Похож он был на нас,

Зимой носил он валенки,

И шарф носил, и варежки.

И падал в снег не раз.

Любил играть в лошадки,

И бегать и скакать,

Разгадывать загадки

И в прятки поиграть.

Когда был Ленин маленький,

Такой, как мы с тобой,

Любил он у проталинки

По лужице по маленькой

Пускать кораблик свой.

Как мы, шалить умел он,

Как мы, он петь любил,

Правдивым был и смелым —

Таким наш Ленин был. [735]

Эта и подобные ей характеристики, выдаваемые Ленину советскими писателями и поэтами, как нельзя лучше соответствовали складывающейся с середины 1930-х годов сложной агиографии, призванной, с одной стороны, доктринально соотнести имена Ленина и Сталина, а с другой — персонализировать сталинский культ [736].

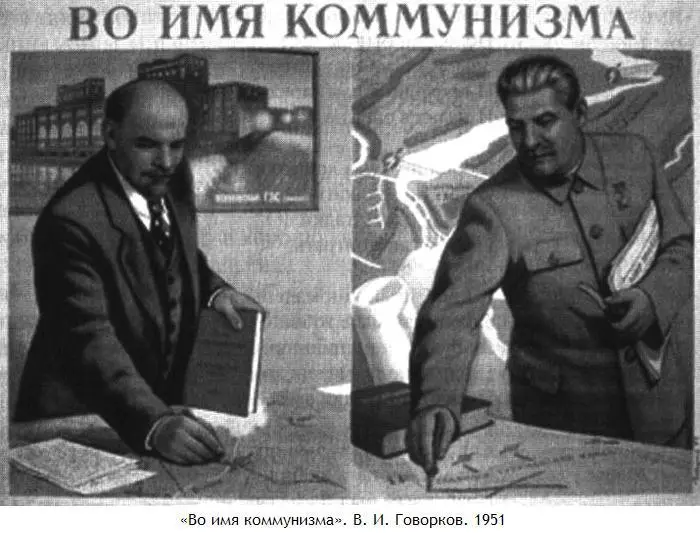

Осознаваемый или нет, агиографический парадокс эпохи сталинизма находит свое воплощение в неявном, но суггестивно навязчивом искажении исторической и биографической последовательности революционных и постреволюционных событий, какой она предстает в советской идеологической культуре. Среди наглядных свидетельств такого рода замечателен известный плакат-диптих Виктора Говоркова «Во имя коммунизма» (1951), изображающий — в первой из двух его частей — Ленина, склонившегося над картой, отмеченной одинокой звездочкой планируемой стройки, а во второй части — Сталина, склонившегося над картой, испещренной значками-стройками ГОЭЛРО. При визуальной и, казалось бы, исторической убедительности этого изображения его любопытной особенностью оказывается то, что уже первая часть диптиха обнаруживает на нем латентное присутствие Сталина — в подписи к письму, которое лежит перед Лениным и подсказывает зрителю, кто именно стоял у истоков ленинского плана [737].

Образ Сталина — советчика Ленина поддерживается в 1930-е годы различными способами: наиболее наглядными примерами здесь могут служить уже упоминавшийся выше фильм Ромма «Ленин в Октябре», «историческое» повествование А. Н. Толстого «Хлеб», изобразительные и скульптурные произведения вроде известных картин А. В. Моравова, П. Ф. Васильева, К. И. Финогенова или скульптуры Г. Михальцова с солидно вещающим Сталиным и напряженно внимающим ему Лениным [738].

Между тем не менее эффективно схожее «переворачивание» исторической последовательности семантически растворено в информационном и иконографическом присутствии в культуре сталинизма образов всегда взрослого Сталина и маленького Володи Ульянова. Даже в тех редких случаях, когда Сталин изображается юношей, — его облик и поведение подразумевает иные, нежели в случае с Лениным, принципиально «серьезные» и «неигровые» коннотации [739]. Скудность публиковавшихся при жизни Сталина сведений о его детстве обнаруживает при этом и собственно «авторское» волеизъявление: известно, что в 1938 году Сталин пресек намерение издательства «Детская литература» опубликовать книгу для детей, в которой (на манер уже изданных книг о Володе Ульянове) рассказывались бы поучительные истории из его детства. В 1940 году та же участь постигла издание на русском языке книжки Константина Гамсахурдиа «Детство вождя» (вышедшей к тому времени на грузинском языке в Тбилиси и уже доведенную до верстки в Гослитиздате [740]).

В своем письме в издательство «Детская литература» Сталин объяснял свое решение тем, что книга панегирических рассказов о его детстве может способствовать развитию «культа личностей» и препятствовать большевистскому взгляду на историю, в которой не «герои делают народ», но «народ делает героев» [741]. По контрасту с возвеличиванием героев-творцов народа (свойственным, как писал Сталин в том же письме, эсерам), «ответственность» за историю в его собственном случае передоверялась «народу», — тогда как пример того же Ленина (на фоне уже выпущенных книжек о его детстве) парадоксальным образом свидетельствовал об обратном. Если «Сталина создал народ», то Ленин — при всем своем величии — таким созданием не являлся. Будучи моложе Ленина биографически, Сталин оказывался, так сказать, его «историософически» старше: в то время как жизнь Сталина обязывала прозревать за ним «объективную» историю самого (советского) «народа», биография Ленина — не более чем события, хотя и имеющие отношение к истории революции и Страны Советов, но не исключающие поучительных или извинительных случайностей «частной» жизни.

Написанная к 60-летию Сталина и опубликованная по-грузински и по-русски поэтическая эпопея Георгия Леонидзе «Детство и отрочество вождя» (удостоенная в 1941 году Сталинской премии второй степени) может считаться на этом фоне исключением, подчеркивающим общее правило: личное и индивидуальное в изображении Сталина подчинено эпически эпохальному. Сталин-ребенок — это тот, кто

Хочет кликнуть клич он грозный,

Хочет море вспенить бурей!

Это тот, кто

Впереди же поющих всех,

Он, сверкая лицом идет.

Это песня или боя клич?

Это ветер или бури взлет? —

но не тот, кто играет, шалит и веселится [742].

Случай с разбитым графином или съеденными яблочными очистками трудно представим в жизнеописании Сталина, — хотя бы потому, что в глазах его современников ему приходилось решать вопросы, серьезность которых демонстрировалась не мифологическим прошлым, но идеологическим настоящим — трудностями коллективизации, задачами промышленного строительства, происками «врагов народа» и угрозой войны. Примеры визуального соприсутствия Сталина и Ленина-ребенка кажутся при этом значимыми именно в плане политической теологии, выстраивающей властную иерархию не от прошлого к настоящему, а от настоящего к прошлому.

Идеологическое встраивание образа Ленина в политико-теологический контекст позднего сталинизма выражается также в известной подчиненности самого этого образа его педагогическому использованию. Советский школьник с ранних лет призывался к тому, чтобы «быть как Ленин». В равнении на маленького Володю советские школьники в определенном смысле уравнивались с ним: то, что они знали о Ленине-ребенке, делало его эталоном для подражания, но не превращало его в недосягаемый идеал, воплощенный Сталиным. Хорошим примером этой закономерности может служить некогда известное стихотворение Сергея Михалкова «В музее у Ленина» (1950), где галопирующий и едва ли не авантюрный рассказ о детстве, взрослении и превращении маленького Володи в вождя революции (с упоминанием читанных им книжек, похвального гимназического листа, посещения тайных сходок, полицейской слежки, ссылки в Сибирь, скрывания в шалаше, штурма Зимнего, ночной работы в Кремле) завершается умиротворяющим появлением Сталина, советами которого он благодарно пользуется:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: